在清代文献中,“十五道监察御史”这一称谓屡见不鲜。鉴于监察御史一职在相关知识范畴内并非鲜见,想必多数读者对其已具备一定基础性认知。基于此,本文将暂略监察御史的岗位职能阐述,转而着重探讨与之相关的其他方面内容。

【十五道御史的人员配置情况】

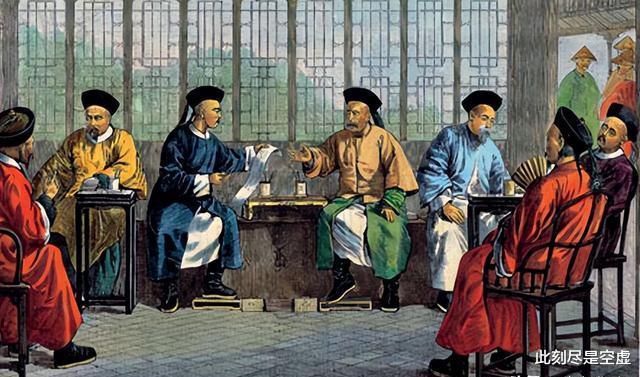

在明清时期,都察院作为国家治理体系中的关键机构,执掌风纪监察之重任。其组织架构颇为庞大,下辖六科、十五道,以及五城察院、兵马司、宗室御史处与稽察内务府御史处等多个职能部门,于国家政治体系中占据核心地位。

十五道,乃依全国行省为界而设之机构。其涵盖区域具体为:京畿;河南;江南,此中包括江苏与安徽;浙江;山西;山东;陕西;湖广,即湖南与湖北之地;江西;福建;四川;广东;广西;云南;贵州。

十五道,作为一个具有独立建制的衙署,其配置的职官称作御史。依据定制,各道均设有掌印监察御史,满、汉官员各一名,官阶为正四品。就京官体系而言,掌印监察御史的品级已然处于较高层级。

各道非掌印之普通御史的员额配置,因各道事务的繁杂程度而异。其中,京畿、江西、浙江、福建、湖广、河南、山西、陕西此八道,分别设置满、汉普通御史各一名;江南道则配备满、汉普通御史各三名;山东道满、汉普通御史各设两名。而四川、广东、广西、云南、贵州五道,仅设掌印监察御史,未设普通御史。

据《大清会典》载,十五道配置官员情况如下:掌印监察御史共计三十人,一般监察御史二十六人,满、汉官员各二十八人。其中,满御史中,专为宗室设置的员额有四人,为蒙古预留的员额有二人;而汉御史任用范围兼及汉军。

在御史层级之下,设置笔帖式岗位,员额计32人;同时设有经承一职,共49人。而十五道人员编制总计137人。

【各道监察御史的分工】

清初,十五道监察御史细分为“坐道”与“协道”两类。其中,“坐道”仅为虚衔,虽列于都察院编制之中,却不实际介入具体事务运作;与之相对,“协道”性质为临时差遣,主要依据各道事务之繁简状况,灵活调配至事务较为繁重的道,以辅助其开展工作。

乾隆十四年,清廷对十五道监察御史的职责予以明确厘定。除履行监察百官、弹劾违法违规行为这一基本职能外,还饬令其负责稽核各省刑名案件,并对在京各衙门事务实施稽查。具体而言,各道监察御史有着如下分工:

京畿道承担着对内阁、顺天府以及大兴、宛平这两个京县的相关管理职责。

河南道,其职责涵盖吏部、詹事府、步军统领衙门以及五城察院相关事务。

江南道所司职权涵盖户部、宝泉局、三库,以及左右翼税务衙门与设于京城的十三仓。

浙江道监察御史之职责范畴涵盖礼部与都察院相关监察事宜。

山西道承担着对兵部、翰林院、六科、中书科以及户部仓场衙门的相关职责。

山东道监察御史之职责范畴涵盖刑部与太医院。

陕西道承担着对工部及宝源局的相关职责。

湖广道承担着对通政使司与国子监的相关职责。

江西道承担对光禄寺的相关职责。

福建道承担对太常寺的相关职责。

于行政区域划分中的四川道,其职责范畴涵盖对銮仪卫的管理与统筹。

在相关职责分配体系中,广东道承担着大理寺相关事务的管理与执行工作。

在行政区域与机构职责的划分体系中,广西道承担着对太仆寺的相关管理与负责之责。

云南道承担着对理藩院与钦天监相关事务的处理职责。

于政务体系之中,贵州道承担着对鸿胪寺相关事务的管理职责。

于京都范围内,十五道监察御史肩负着对各衙门事务展开稽查之重任。其核心职责为“注销文卷”,此工作并非无端寻衅之举,而是有着明确且重要的政务指向。

依定制,于京城诸衙门所处理之公务,其相关文卷需按既定时间予以注销,且设有“照刷”文卷之制度。每年仲秋时节,各衙门针对上一年度涉及钱粮之案件,除却军机要事,其余各类事务皆须进行照刷。

“照”者,意涵明察秋毫;“刷”者,寓意刮垢磨光、寻根究底。具体而言,各道监察御史须严谨细致地对各衙门处理的政务展开核对审查。若在审查过程中,察觉钱粮数额存在偏差、刑名判定有失公正等情形,相关人员则需依据过错与罪责,接受相应惩处。

在政务执行体系中,各道监察御史所肩负的职责,并非局限于文书卷宗的审查。他们还承担着诸多特定使命。以吏部与兵部所举行的月选“掣签”这一关乎文武官员选任的重要程序为例,此过程便由河南道监察御史与山东道监察御史负责全程监督,以此确保选官流程的公正与规范。

例如,于户部执行官员俸禄与兵饷发放事务之际,江南道及陕西道监察御史肩负监督之责;而当工部负责承办工程建设之时,陕西道监察御史则承担复勘之任。凡此种种,皆为各道监察御史所兼负之特定职责。

事实上,各道监察御史所履行的职责极为广泛。据《大清会典》记载:

监察御史肩负着纠察朝廷内外各级衙署官员行为正邪之重任。于京畿之内,其负责审核文案卷宗,对京营实施巡察,监督文武乡试与会试,同时对各部院各司进行稽察;于地方,则主管盐政巡查、漕运巡察、仓储巡察以及提督学政等事务,依具体职责开展专项纠察工作。此外,监察御史在朝会时负责整肃礼仪,祭祀活动中监察典礼执行情况,每逢重大事务,亦会集于宫廷朝堂参与商议。

然而,在清代,十五道部分职责与六科存在重叠。例如,于皇帝御门听政、御经筵、临雍及朝会等重要典礼之纠仪环节,给事中和御史均需参与其中。此外,每逢委派御史监察乡会试或执行巡视事务时,给事中和御史皆需开列相关人员名单,再呈请皇帝钦点确定。此类情形,充分彰显了清代科道一体、职责交融的显著特征。

晚清时期,伴随新疆、台湾与东北地区先后推行建省举措,加之官制革新,原有行政区划中的十五道遂调整为二十二道。

针对十五道监察御史相关事宜,在此先作如上阐述。若诸位对该内容持有相异见解,敬请于评论区域予以留言。