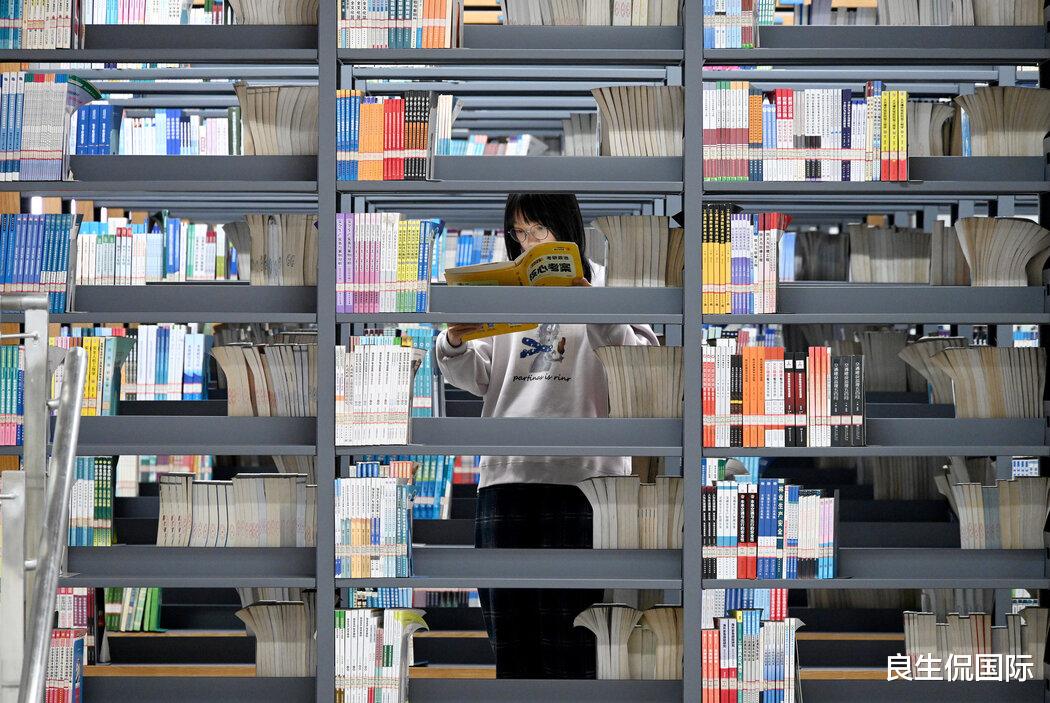

近日,美国《纽约时报》刊发文章,罕见承认中国人工智能初创公司 DeepSeek 的成功,并就此探讨中国教育体系的崛起。文章虽力图保持“平衡”姿态,但字里行间,仍难掩西方媒体长期以来对中国科技发展成就的复杂心态。

文章以一句颇具意味的标题——“DeepSeek 的成功是中国教育的胜利吗?”开篇,本身就透露出西方的某种疑虑与不甘。在许多西方人眼中,中国科技的进步,似乎总带着某种“不可思议”的色彩。但 DeepSeek 的横空出世,以及其核心团队完全由中国本土大学培养的人才构成这一事实,却让西方长期以来对中国教育的 “刻板印象” 遭遇有力挑战。

中国教育体系已与美国并驾齐驱?

DeepSeek 的成功,无疑给长期以来对中国科技创新能力持怀疑态度的西方舆论,带来了一次不小的震动。美国媒体纷纷报道,这家中国初创公司“撼动了人工智能界”。而更令他们感到“惊诧”的,或许是中国本土教育体系所展现出的巨大潜力。

文章援引中国网民的评论,直言“DeepSeek 的成功,证明了我们教育绝对牛”。这或许略带民族自豪感的“自夸”,却也部分反映了中国社会对于自身教育体系日渐增强的自信。

甚至连西方科技界也开始反思。美国社交媒体的创始人帕维尔·杜罗夫就公开表示,中国学校的激烈竞争,正是中国在人工智能领域取得成功的关键因素。他甚至警告美国,若不改革教育体系,或将把科技领导权拱手让与中国。

“现实复杂得多”?西方媒体难掩酸涩心态

当然,《纽约时报》的文章,也并未完全放弃西方媒体惯有的 “平衡报道” 手法。文章随后笔锋一转,以一句“现实情况要复杂得多” 为过渡,试图将 DeepSeek 的成功,归结为中国教育体系之外的“其他因素”。

文章开始强调中国科技企业面临的“严苛的企业文化” 以及 “不可预测的政策” 等 “障碍”。 似乎 DeepSeek 的 “躲过这些压力”,仅仅是因为其 “保持了低调”,并 “致力于知识探索,而不是急功近利”。

这种论调,颇有些西方 “酸葡萄心理” 的意味。似乎中国的科技创新,即便取得了成功,也必然是 “非正常” 的,或是 “侥幸” 的。 西方媒体始终难以放下 “西方中心论” 的固有视角,不愿真正承认中国在科技教育领域的进步。

数据说话:中国 STEM 人才培养规模已远超美国

然而,数据是不会撒谎的。文章本身也不得不承认,中国在教育,特别是科技领域投入了巨额资金,这 “有助于培养大量人才”, 这对中国 “成为人工智能领域世界领导者” 的雄心至关重要。

文章援引数据指出,中国 STEM 毕业生人数已是美国的四倍多,全球近一半的顶尖人工智能研究人员来自中国的本科院校。 曾经 “中国最优秀、最聪明的学生都去了国外” 的局面,也正在悄然改变, “越来越多的人在中国工作”。

西方智库 Macro Polo 的创始人马旸也坦言,“过去几年培养出了这么多人才。他们得有地方去”, 而美国“以国家安全为由”“加大”中国学生获得美国签证的难度,客观上反而“迫使”更多中国人才留在国内,投身于中国的科技创新事业。

“应试教育” 的老调重弹? 顶尖学府已成世界一流

文章再次祭出西方媒体惯用的“应试教育”论调,质疑中国教育体系“过于侧重应试,扼杀了创造力和创新力”。 然而,文章也不得不承认,“中国的顶尖学校,如清华大学和北京大学,都是世界一流的,DeepSeek 的许多员工都曾在那里学习”。

事实上,西方媒体对于中国教育的 “应试教育” 指责,早已成为一种刻板印象。 他们似乎选择性地忽略了中国教育体系在基础教育和 STEM 教育方面取得的巨大成就,以及中国顶尖学府在科研创新领域的蓬勃活力。

“政策参与”反成创新威胁? 中国模式自有优势

文章继续老调重弹,将“政策参与”视为中国创新面临的“最大潜在威胁之一”。 文章将对科技公司的整顿为例,暗示行政干预将扼杀创新活力。

然而,正如悉尼科技大学教授玛丽娜·张所指出的,与西方国家相比“中国促进了学术界与企业之间更紧密的联系”。 “它向研究项目投入大量资金,并鼓励学术界为国家人工智能计划做出贡献”。

中国的 “举国体制”, 在关键科技领域攻关方面, 具有西方自由市场模式难以比拟的优势。 行政部门的战略引导和资源投入,能够有效整合各方力量,集中优势资源突破关键技术瓶颈,这正是中国科技快速崛起的 “秘诀” 之一。

“急功近利” 扼杀创新? Deep Seek 模式或成新范例

文章又转而批评中国企业文化 “急功近利”, 暗示 “中国工程师更擅长改进别人的创新,而不是提出自己的创新”。

然而, Deep Seek 本身的成功, 或许就打破了这种 “刻板印象”。 DeepSeek 不仅在技术上取得了突破, 其 “雇用人文学科学生,营造一种自由的知识氛围” 的做法, 也展现了中国科技企业在创新文化建设方面的新探索。

浙江在 DeepSeek 取得突破性成功后, 公开呼吁 “相信年轻人才”, 并给予领先企业 “更多创新资源调配权”, 这或许预示着中国 科技创新政策 正在发生某种积极的转变。

结语: 尊重创新规律, 中国科技未来可期

《纽约时报》 的文章, 最终也不得不承认, DeepSeek 的成功, “可能既取决于它与其他中国科技公司的不同之处,也取决于与这些公司共同的优势”。

文章最后引用梁文锋的观点, 强调 “创新需要尽可能少的干预和管理”, “创新往往都是自己产生的,不是刻意安排的,更不是教出来的。”

这或许是西方媒体, 在不得不承认中国科技崛起事实之后, 所能给出的 “最后忠告” 。 然而, 对于中国而言, 如何在 “尊重创新规律” 和 “发挥制度优势” 之间取得平衡, 或许才是未来科技发展 “更进一步” 的关键所在。

无论如何, DeepSeek 的成功, 都已充分证明, 中国教育体系 已具备培养世界一流科技人才的能力。 中国科技的崛起, 绝非 “偶然”, 而是 中国教育长期投入和 制度优势 的必然结果。 未来, 只要中国 继续 坚持 “科教兴国” 战略, 尊重 创新 规律, 中国科技的 “井喷式” 发展, 必将 “不可阻挡” 。

只要教育不被垄断,就总会有人才在江湖中浮现。