1959年,毛泽东的长女李敏步入婚姻殿堂,婚宴设在中南海。毛泽东亲自安排了几桌酒席,邀请亲朋好友共同庆祝。

婚礼规模不大,只邀请了少数关系密切的亲朋好友。毛泽东的表兄王季范、周恩来的妻子邓颖超等人都到场祝贺。当新人步入会场时,现场顿时热闹起来,宾客们谈笑风生,整个场面充满了欢乐的气氛。

就在那一刻,张仙朋开玩笑地对毛主席说:“我怎么没当上新郎官呢?”这句话让毛主席笑得前仰后合。那么,张仙朋到底是谁?为什么他敢和毛主席开这样的玩笑?

【温暖人心的相逢】

张仙朋的身份并不显赫,他既非政府官员,也非毛泽东的亲属,而是毛泽东身边的一名卫士。作为毛泽东的贴身随从,张仙朋与这位历史伟人之间有着许多值得回味的经历和故事。他们的关系超越了普通的工作范畴,留下了不少鲜为人知的交往细节。

1934年,在烟台西郊的一个普通农家,张仙朋呱呱坠地。

他一出生就赶上日本鬼子打进了华北,山东那边也不太平,这注定了他前半辈子得多灾多难。

正如预料的那样,张仙朋刚满四岁,抗日战争就全面爆发了。日本侵略者的铁蹄践踏了大半个中国,无数百姓被迫流离失所。张仙朋也不可避免地被卷入了这场灾难,他的童年因此充满了动荡和苦难。

烟台在抗日战争末期就已经成为八路军的重要根据地,到了解放战争时期,这里依然是关键的解放区。在人民军队的保护和支持下,烟台的老百姓最终迎来了和平与解放的日子。这段历史不仅展现了烟台的战略重要性,也体现了人民军队与当地民众的紧密联系。

1949年,新中国成立前夕,年仅15岁的张仙朋来到沈阳谋生。他在文化宾馆当上了接待员,当时他并不知道,这份看似普通的工作,即将为他的人生带来重大转折。

1950年冬,毛泽东计划借斯大林庆祝70岁生日的机会前往苏联。这是他生平首次出国访问,目的是解决两国间的历史问题,并寻求苏联对中国经济发展的支持。为此,毛泽东乘坐专列从北京启程,计划经由东北地区前往莫斯科。

由于专列的供暖系统出现故障,列车不得不临时停靠在沈阳站。为此,毛泽东主席在沈阳文化宾馆进行了短暂停留。

在毛泽东抵达前,张仙朋就接到通知,一位高层领导即将到访。在宾馆负责人的指挥下,他们迅速展开了周密的接待筹备工作。

张仙朋原以为只是一次普通的会面,没想到站在面前的竟然是毛泽东本人。这一意外的发现让他既激动又忐忑,心情久久难以平复。

毛主席坐下后,张仙朋立刻递上一杯热茶,恭敬地说道:“主席,请用茶。”毛主席笑着点头道:“多谢。”

稍作停顿后,毛泽东问道:“年轻人,怎么称呼你?”

张仙朋立刻回应道:“主席,我的名字是张仙朋。”

得知对方姓名后,毛泽东打趣道:"这名字挺特别,和神仙做朋友,那你本人是不是也成仙了?"

张仙朋有些不好意思地摆摆手,给出了一个有趣的回答:“我可不敢当,主席才是神仙,我只是主席的朋友,所以名字里带个‘仙’字。”毛主席听完后忍不住开怀大笑,顿时对这个年轻人另眼相看。

毛泽东接着询问了张仙朋的个人背景,重点了解了他的家庭出身和学习情况。张仙朋回答道:"我来自山东,现在十六岁。学业成绩一般,只读到初中就辍学了......"

主席听完后接着问道:“你们这儿的工资福利如何?”

张仙朋提到,当地的薪酬体系采用供给制度,员工每月领取固定金额的薪资,此外,对于有吸烟习惯的人员,还会额外配发一磅烟叶。

张仙朋面对提问一一回应,态度镇定自若。毛主席看在眼里,对他愈发欣赏,忍不住再次称赞。其实,主席心中已有了打算,想把张仙朋调到身边做事。不过,张仙朋当时并没察觉到这点。

会议一结束,毛主席准备回房休息。张仙朋早已在浴室备好了洗澡水。主席特意叮嘱他:"水温别太高,和人体温度接近就好。"

张仙朋立即按照指示行动。当毛主席沐浴完毕走出浴室时,看到张仙朋已经贴心备好了取暖设备和寝具,每一处细节都安排得妥妥当当。这种周到细致的服务让毛主席对这位年轻机灵的小伙子更加欣赏有加。

次日,毛泽东准备离开时,他转向张仙朋问道:“年轻人,我看你做事挺踏实,有没有兴趣到北京发展?”

听到这番话,张仙朋内心十分激动,不过他还是保持冷静,坚定地回应道:"主席,我完全听从组织的决定!"

毛主席露出了满意的笑容,接着说道:“行,等我回北京后,就安排你过去。”

看到毛主席的眼神,汪东兴马上领会了他的意思,这事他早就记在脑子里了。

毛主席的专列迅速启程,沿着铁轨向北疾驰,不久便被茫茫大雪吞没,视线中再无踪迹。然而,张仙朋的心中却燃起了一股难以抑制的激情,仿佛被某种力量点燃,久久无法平息。

【毛主席身边的小诗人】

毛主席在苏联停留了大约两个月,随后于1950年初春返回北京。与此同时,张仙朋在同年八月接到调动通知,迅速前往北京报到。

张仙朋抵达北京后,并未立即进入中南海任职。他首先需要经过一段专业培训,因为在领导身边工作并非仅凭聪明才智就能轻松应对。

从1950年下半年开始,张仙朋参加了为期数月的培训课程。完成学习后,他重新回到工作岗位,在1951年重新担任起毛泽东主席身边的工作职责。这次系统性的培训为张仙朋日后更好地服务主席打下了坚实基础,也标志着他职业生涯的一个重要转折点。

那天,李银桥领着新来的警卫员张仙朋去菊香书屋见毛泽东。李银桥先介绍道:“主席,这位是新来的小张。”

毛泽东站起来,握住张仙朋的手,热情地说:"很高兴你能来这儿帮忙。咱们这活儿可不轻松,作息也没个准点儿,你得提前做好思想准备。"

面对毛泽东和蔼可亲的态度,张仙朋先前的拘谨瞬间消散。他立刻向主席表态:"虽然我年纪不大,但我最不怕的就是吃苦受累。"

毛泽东对张仙朋的表现十分满意。此后,张仙朋便成为毛泽东的贴身工作人员,这一职位他一干就是十三年。

张仙朋原本以为在中南海的任务会比较轻松,但实际情况却截然相反。特别是当他接触到像毛主席这样的国家领导人时,发现工作远比想象中复杂。起初,他并没有像预期那样迅速适应,反而遇到了不少挑战。

有个有趣的事例:毛泽东讲话带有明显的湖南腔调,这让来自山东的张仙朋经常听得一头雾水。某天晚上,毛泽东让他去拿蜡烛,由于口音问题,张仙朋误以为要的是辣椒,急忙从厨房端来一碗炒辣椒。

张仙朋正在炒辣椒时,毛主席已经等不及了,便叫人拿来蜡烛继续工作,整个过程没有受到影响。当张仙朋把辣椒端上来时,毛主席没有表现出任何不满,而是很自然地拿起辣椒吃了起来。

犯错其实没啥大不了的,每个人都是在不断失误中积累经验的。经过这次教训,张仙朋做事变得更加小心仔细了。

1953年底,张仙朋得到了一次特殊的探亲机会,这次返乡是毛泽东亲自批准的。毛泽东主动对他说:“小张,你长期在北京工作,该回家看看了。”这一提议体现了毛泽东对身边工作人员的关心。

张仙朋毫不犹豫地回应:“非常愿意!”

毛主席听后表示:“抽时间回去看看,不过要给我写个报告。”这其实是他的惯常做法,他经常通过身边工作人员去了解那些他无法亲自到达的地方,因为他认为这样获得的信息最为真实可靠。

张仙朋回到家乡后,经常主动找邻居们唠嗑。他并没有打着毛主席调研的幌子,而是以普通聊天的形式和乡亲们交流。通过这种日常的对话,他了解到了许多当地的情况和群众的想法。这种轻松随意的交谈方式,让张仙朋能够更自然地掌握基层的真实信息。

张仙朋将收集到的资料整理成报告,提交给毛主席审阅。毛主席对这份报告非常重视,逐字逐句地阅读,纠正了其中的错别字和语法问题。审阅完毕后,毛主席对张仙朋说:“内容写得不错,但语言可以更接地气,多深入群众,积累社会经验会更好。”

张仙朋目睹毛主席如此重视自己提交的报告,内心深受触动,同时也对主席产生了由衷的钦佩。这次经历让他获益良多,收获了不少宝贵的经验和知识。

长期在毛主席身边工作,张仙朋的文化水平有了显著提升。受主席影响,他还尝试着创作诗歌。这段经历不仅开阔了他的视野,也培养了他的文学兴趣。通过与主席的日常接触,张仙朋在潜移默化中提升了自己的文化修养,甚至开始涉足诗歌创作领域。

1957年,毛泽东再次踏上前往莫斯科的旅程,此行目的是参与苏联十月革命四十周年的纪念仪式。这次访问不仅标志着中苏两国在特定历史时期的紧密联系,也反映了当时国际政治格局下中国的外交策略。通过参与这样的国际活动,中国在国际舞台上的影响力得到了进一步的展示和提升。

张仙朋参观壮丽的克里姆林宫时,灵感涌现,创作了一首诗,诗中有一句写道“今望宫下朵朵花”。当晚,他与毛主席交流诗作,毛主席提议将这句诗中的“今”字改为“远”字,张仙朋觉得这个改动非常贴切,便欣然接受了这一建议。

在阅读张仙朋的爱国诗作《求知》时,毛主席被其中一句“手握干之泪浸土”深深触动,不禁感叹道:“这位年轻诗人,真是非同寻常,实在令人钦佩!”

自那时起,张仙朋被毛主席亲切地称为“小诗人”。每当有领导来访,毛主席都会特意向客人介绍他,称他为“小诗人”。

【李敏的小张叔叔】

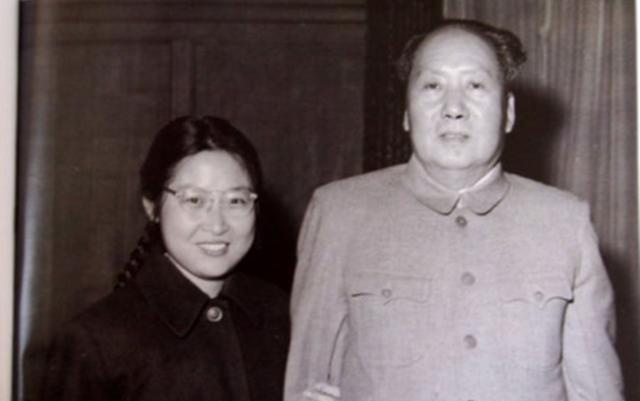

在为毛主席服务期间,张仙朋自然会有机会接触到毛主席的家人。那时候,毛主席身边经常陪伴的只有他的两个女儿——李敏和李讷。

李敏生于1936年,她有个妹妹叫李讷,比她小四岁。张仙朋刚到中南海时,姐妹俩都称呼他为"小张叔叔"。不过一年后,李敏就改口不再这么叫了。

张仙朋有些疑惑,便问她:“你为啥不喊我叔叔了?我比你大一辈呢。”没想到李敏立刻反驳:“你才比我大三岁不到,我才不叫呢。”

张仙朋警告她:“你再不喊我叔叔,我就去告诉你爸!”

李敏不甘示弱,抢在张仙朋之前向毛主席反映情况。毛主席听后,面带笑容对张仙朋说道:"按辈分她确实该叫你叔叔,不过你俩年龄相差不到三岁,我看她心里可不太服气啊。"

张仙朋顿时感到无比窘迫,立刻解释道:“主席,我刚才只是在说笑。”

张仙朋和李敏之间的有趣互动并未就此画上句号。当李敏步入婚姻殿堂时,张仙朋又一次展现了他幽默的一面,逗乐了在场的人们。

1959年8月,正在读大学的李敏准备步入婚姻殿堂,她的未婚夫是孔从洲将军之子孔令华。两人自幼便是同窗,从小学到大学一路相伴,最终发展成恋人关系。对于这段姻缘,毛泽东主席欣然表示同意,支持他们举行婚礼。

婚礼那天,张仙朋特意从外地赶来参加,半开玩笑地调侃道:“真可惜,今天的新郎怎么不是我啊?”

毛主席听闻此事,不禁开怀大笑,随后说道:“你没做成驸马,我反而觉得挺好,毕竟你们都真心喜欢我的孩子。”

眼前这温馨的场景,即便跨越时空也让人倍感温暖。然而,聚散无常,张仙朋不久后就要与毛主席分别了。

1959年,李敏举行婚礼时,正值国家经济面临严峻挑战。毛泽东此前已在考虑精简身边工作团队,以减轻财政压力。

1960年末,恰逢毛泽东的生日,他召集了身边的工作人员,请大家共进一顿简单的晚餐。这顿饭可以被视为毛泽东对长期陪伴他的同事们的一种告别仪式。

此后,以李银桥为首的一群曾长期在毛主席身边工作的人员,陆续从中南海调离,被派往地方基层任职。这批工作人员原本在中央核心区域负责重要事务,现在则被安排到全国各地参与实际工作。他们的调动标志着中央机关人员开始向基层流动,体现了当时干部政策的调整方向。这些曾在高层工作的干部,带着丰富的经验走向基层,为地方工作注入了新的活力。

1961年8月,毛主席经过慎重考虑,决定让张仙朋离开身边。虽然此前曾任命他为副卫士长,但主席认为长期留在自己身边并不利于他的发展。主席语重心长地对张仙朋说:"小张,我考虑了很久,你应该去基层接受锻炼,这对你的成长更有帮助。"

毛主席发表这一言论后的四个月,张仙朋结束了他长达十三年的工作,离开了毛主席身边。

张仙朋最初计划前往兰州支援西北地区建设,但父母不同意,最终他选择回到家乡就业。

三年后,张仙朋作为一名公安干警前往北京执行公务。他顺便去探望了毛主席。毛主席对他依然十分亲切,特意让工作人员准备了许多水果和糖果,让他带回家给孩子们。

1965年,张仙朋再次前往北京,与毛主席进行了会晤。这次见面成为他们之间的最后一次交流。随后的岁月里,张仙朋再未有机会与毛主席取得联系。

1976年深秋,张姓男子接到李敏的电话,对方问道:“张叔叔,为什么不来送别我父亲?”电话另一端,这位中年男子早已泪流满面,无法言语。

【结语】

张仙朋出身普通,来自农村,学历不高,生活起点平淡无奇。然而,幸运之神眷顾了这个聪明伶俐的年轻人,使他有机会在毛主席身边工作,度过了非同寻常的十三年时光。

与毛主席共事的十三年,给张仙朋的人生带来了深刻转变,他从主席身上汲取了宝贵的人生智慧。然而,真正让张仙朋铭记于心的,是主席对他那份真挚的关怀与情谊。这份情谊如同温暖的阳光,将永远照耀着张仙朋的人生道路。