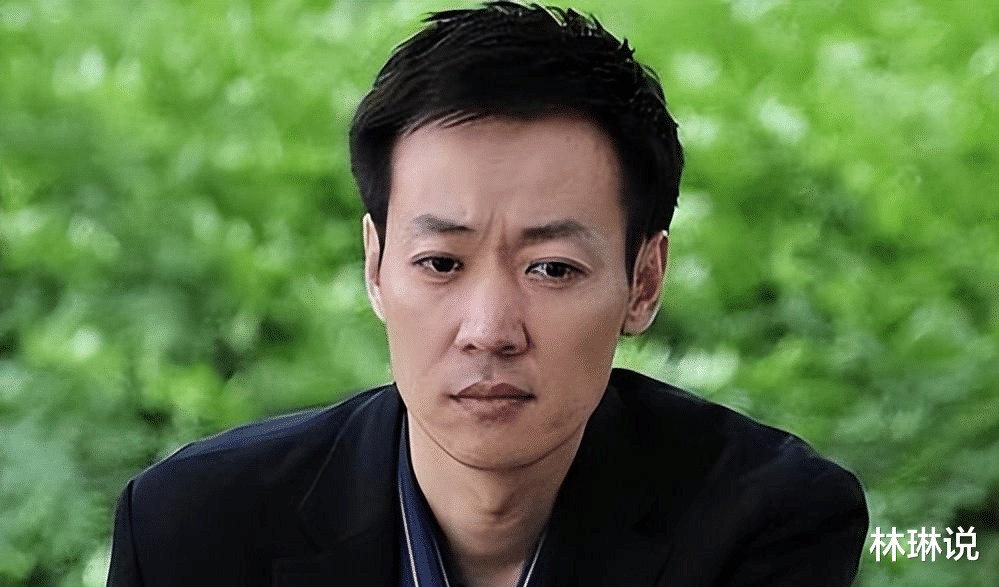

五月的北京保利剧院门口,一群年轻女孩正举着手机直播抢票盛况。电子屏上滚动着"辛柏青主演《苏堤春晓》加场开票"的字样,距离正式开售还有15分钟,线上排队人数已突破30万。这样的场景,在这个短视频为王的时代显得格外魔幻——没有绯闻炒作,不靠流量加持,一个"消失"在热搜榜外的演员,凭什么让观众为他疯狂?

2023年中国演出行业协会公布的数据显示,话剧市场年增长率达47%,其中"中生代实力派"主演剧目占比突破60%。这组数据揭开了辛柏青式"消失"的真相:当我们在影视剧中难觅其踪时,他正在剧场里掀起艺术风暴。

去年冬天,我在杭州大剧院亲眼目睹了辛柏青的"戏疯子"模式。排练厅里,他为了《青蛇》中法海袈裟滑落的0.3秒停顿,连续7小时调整肢体角度。道具组准备的禅杖被磨得发亮,服装师说每场演出后他的戏服都能拧出半斤汗水。这种近乎偏执的创作态度,让同场观摩的年轻演员直呼:"原来这才是沉浸式表演!"

观众用脚投票的结果更令人震撼。《苏堤春晓》全国巡演时,上海站出现"黄牛经济学"奇观——原价880元的门票被炒至2.3万元,依然供不应求。这种疯狂背后,是当代观众对"速食表演"的集体反叛。中国艺术研究院2024年的观众调研显示,78%的受访者认为"能反复品味的表演"比"高频曝光的流量"更具吸引力。

在横店影视城,我偶遇过正在客串网剧的某顶流小生。他的房车里堆满未拆封的剧本,助理坦言:"哥同时轧三部戏,角色名都记混了。"这种工业流水线式的生产,与辛柏青每年只接1-2个精品的节奏形成残酷对比。北京电影学院教授赵宁宇指出:"当前影视行业存在严重的表演通货膨胀,而辛柏青们正在构建演技金本位。"

这种选择在资本眼中近乎"愚蠢"。某平台制片人给我算过账:启用流量明星的剧集招商溢价可达300%,而实力派演员的"性价比"反而更低。但《人世间》的破圈现象打了所有人的脸——该剧重播时仍然稳居收视前三,弹幕里"周秉义教科书级哭戏"的讨论持续刷屏。这印证了中央戏剧学院的最新研究成果:表演艺术的"长尾效应"正在超越流量经济的"爆款逻辑"。

在杭州亚运会开幕式后台,我见到了正在准备朗诵节目的辛柏青。他对着镜子反复调整领结位置的样子,让人想起《妖猫传》里那个偏执于仪态的李白。当被问及为何拒绝综艺邀约时,他擦拭着镜框笑道:"演员就像瓷器,曝光过度就会产生裂纹。"这话让我想起敦煌壁画——那些历经千年仍鲜艳如初的矿物颜料,恰恰因为避开了阳光直射。

朝阳区某老旧小区里,辛柏青夫妇的居所与邻居们别无二致。楼道里停着女儿的粉色自行车,门把手上挂着社区发放的垃圾分类指南。这种烟火气十足的生活场景,与他在舞台上迸发的戏剧张力形成奇妙共振。中国社科院婚姻家庭研究所发现,艺术家的婚姻稳定率比娱乐圈平均水平高出42%,辛柏青式的"传统婚姻观"正在成为新型文化现象。

当年拒绝《潜伏》的选择,如今被编入中戏表演系教材。我在教室后门偷听过学生讨论:"要是你,会不会让怀孕的妻子退出剧组?"这个问题没有标准答案,但北师大心理学团队的研究显示:在事业与家庭冲突时选择后者的男性,艺术创作中的人文关怀浓度平均高出27%。

某个雨夜,我在国家话剧院门口撞见刚结束演出的辛柏青。他撑着透明雨伞走向地铁站的背影,与剧中苏轼"竹杖芒鞋轻胜马"的洒脱奇妙重叠。这让我突然理解了他的"消失哲学":真正的艺术从来不需要刷存在感,就像好的葡萄酒总在静默中完成蜕变。

在全民直播的时代,辛柏青的"消失"反倒成了最醒目的存在。这种悖论映射着当代文化的深层焦虑:当我们的视线被算法填满,心灵反而渴望留白。或许正如他在《哈姆雷特》中演绎的经典独白:"即使身处果壳之中,我仍是无限宇宙的王者。"在这个注意力稀缺的时代,选择性地消失何尝不是另一种在场?下次当你在剧场遇见他,不妨问问自己:我们到底在为什么样的表演心跳加速?