1993年那个飘着梧桐絮的春天,上海东方电视台的台标首次在荧屏亮起时,可能没人想到这个"洋气"的新生电视台会成为一代人的集体记忆。当年那些穿着垫肩西装、梳着大波浪的女主持人们,在镁光灯下书写的不只是个人职业传奇,更折射出中国电视媒体黄金时代的浮光掠影。

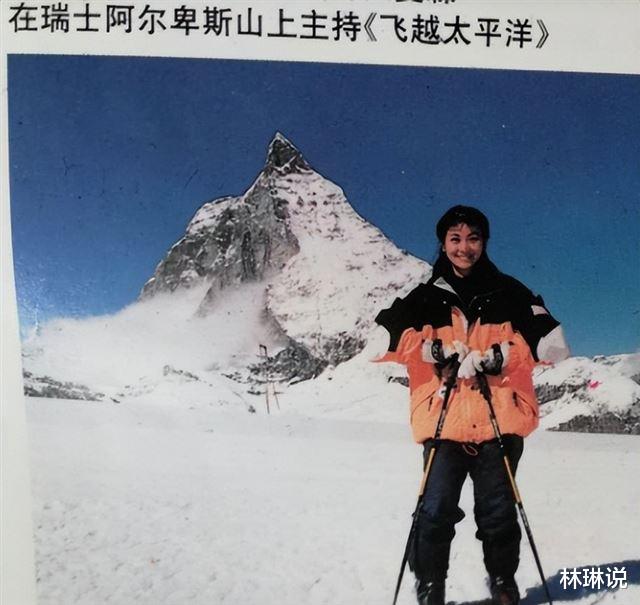

夏霖在《飞越太平洋》里举着话筒走向埃菲尔铁塔时,摄像机镜头微微晃动产生的颗粒感,构成了90年代观众对"外面的世界"最鲜活的想象。这个每周带着观众"云游"五大洲的节目,在1997年达到巅峰期3.8%的收视率,相当于每25个上海家庭就有1个准时守候。但就在节目如日中天时,这位被观众称为"电视界三毛"的女主持突然消失在荧屏。

2023年某文化论坛上,转型为企业家的夏霖终于道出当年出走真相:"那时每天重复着相似的脚本,我突然发现自己在用别人的眼睛看世界。"这背后暗藏着早期电视人的职业困境——当节目模式固化,主持人的个人成长空间反而被压缩。她的选择颇具前瞻性,1999年进入凤凰卫视欧洲台时,恰逢中国加入WTO前夕,这种"提前出海"的职业决策,比后来者早了整整五年。

学虹在《伴唱机》节目里教观众使用LD影碟机的场景,曾让无数家庭第一次见识到"家庭KTV"的魔力。这个留着波波头的音乐主持人,在千禧年之际做出了更大胆的跨界——从有线音乐频道跳槽到《五星奖大擂台》,将音乐素养转化为综艺控场能力。如今她的短视频账号"学虹的音乐客厅",用沉浸式音乐赏析模式收获百万粉丝,最新一期莫扎特专题播放量突破500万。

这种"斜杠发展"的基因其实早有端倪:1998年她同时主持三档风格迥异的节目,周间在演播室聊古典乐,周末却在户外游戏环节和朱桢"斗智斗勇"。这种多元能力的储备,恰是传统媒体人转型新媒体的关键优势。复旦大学2023年《媒体人转型报告》显示,具备多重技能的主持人转型成功率比单一型高出47%。

知识型主持人的常青密码袁鸣在《环球交叉点》里与德国驻华大使讨论碳中和政策的场景,让年轻观众惊觉:原来新闻主播的智慧可以如此耀眼。这位54岁依然活跃的女主持,用二十年时间完成了从综艺甜心到国际观察家的蜕变。她的书单最近在社交媒体曝光,《地缘政治简史》《AI伦理十讲》等专业书籍的批注密密麻麻,这种持续学习力正是其常青的秘诀。

当年在《共度好时光》里与曹可凡的默契配合,现在看来更像是场精心设计的"错位竞争"。当搭档深耕本土文化时,她选择向外突破:2000年自费赴伦敦政治经济学院进修,比央视的"留学潮"早了整整八年。这种知识储备的提前量,让她在2018年中美贸易摩擦报道中,能精准解读301条款的深层含义,展现出专业主持人少有的政策解读能力。

当我们在短视频平台刷到学虹的音乐课堂,在财经论坛看到夏霖的跨国并购案例,在智库报告里读到袁鸣的国际关系分析,忽然意识到:这些90年代的荧屏女神,早已突破"主持人"的职业边界。她们的故事揭示了一个残酷而励志的真相——在媒介形态剧变的时代,真正的职业安全来自持续进化的能力。

最新发布的《中国主持人发展白皮书》显示,2023年主持人跨界创业成功率已达32%,这个数据在五年前还不足10%。当AI主播开始播报天气,虚拟偶像占据直播间,这些"前浪"的突围之路或许能给行业带来更深层的思考:或许主持人的终极形态,本就不该被框定在演播厅的聚光灯下。就像袁鸣最近在访谈中说的:"话筒只是个载体,重要的是你通过它传递了什么。"