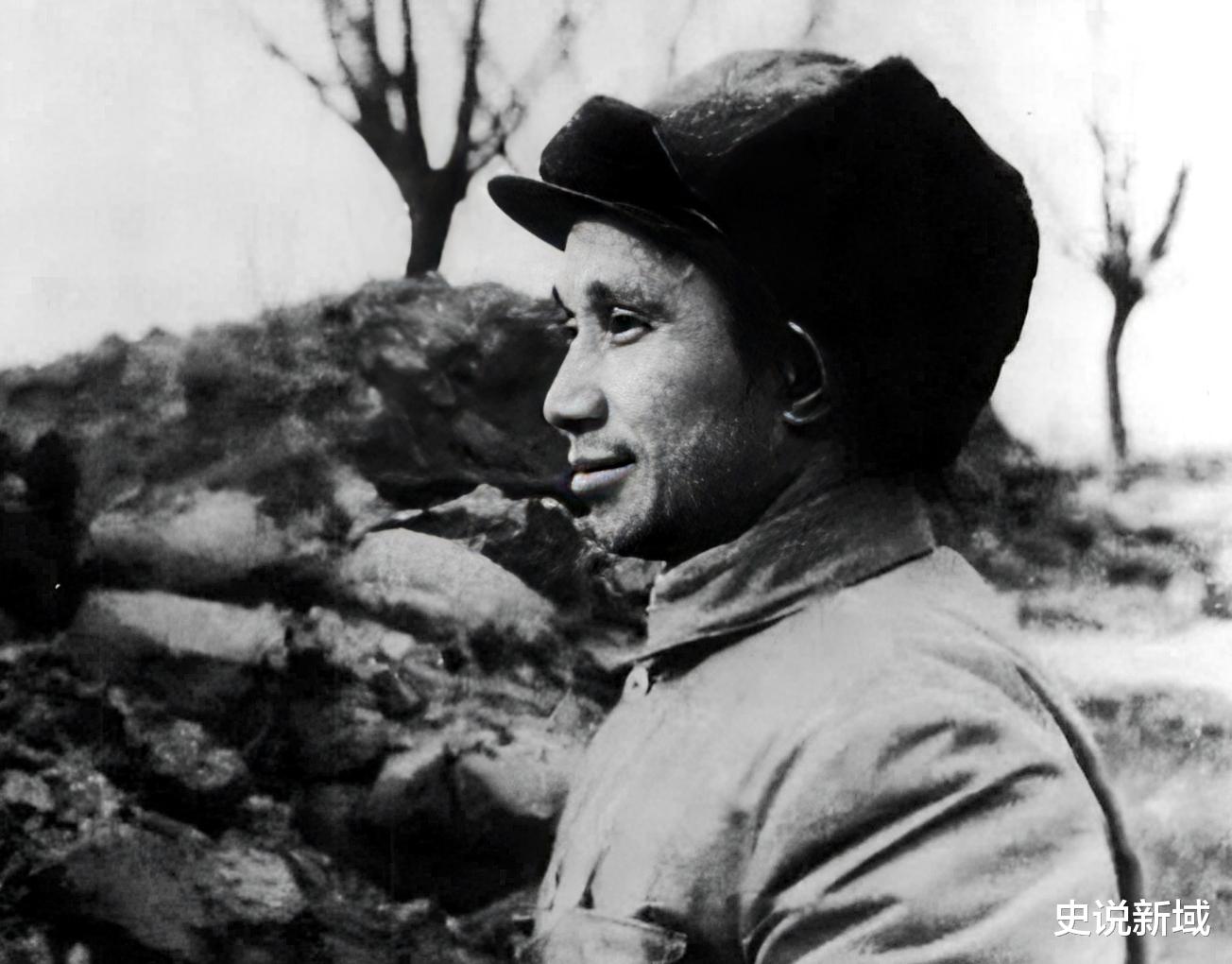

1948年5月的河北城南庄,粟裕推开中央会议室的门时,额头渗着细汗。这位刚刚在中原战场歼敌九万的“常胜将军”,面对五大书记的注视,竟像当年井冈山的警卫连长般局促。

但他不知道,自己接下来半小时的陈述,将让毛主席推翻已定的渡江战略,更让历史学家百年后仍在争论:若解放战争初期就将粟裕调入中央,中国革命的进程会否截然不同?

粟裕的军事眼光之毒辣,在1946年苏中战役已露锋芒。面对中央要求华中野战军西进淮南的指令,他顶着压力连发三封电报,坚持“先在内线歼敌”并最终七战七捷。这场战役不仅歼敌5.3万,更验证了他“以战养战”的核心理念——通过局部优势积累全局胜势。

1948年初的“子养电”更显其战略纵深思维。当中央计划派华野三个纵队渡江南下时,粟裕敏锐指出:中原战场已形成“拉锯”僵局,与其分兵袭扰,不如集中兵力打歼灭战。他在电文中算了一笔“经济账”:南下部队需损耗5万兵力,而留在中原可歼敌10万以上。这种以数据支撑的战略推演,堪比现代兵棋推演。

粟裕的特别之处在于,他虽是战区指挥员,却总站在统帅部的高度思考。豫东战役前,中央要求歼灭国民党第五军,他却在分析战场后提出“先打开封,调动敌军再歼援兵”的变招。这种“围点打援”的创新战法,不仅歼敌9万,更让毛泽东感慨:“过了山坳子,最吃力的爬坡阶段过去了。”

更值得玩味的是他与中央的互动模式。在淮海战役筹划阶段,粟裕提出“攻占两淮(淮阴、淮安)”的初步设想,但很快升级为“歼灭徐州集团”的大战略。周恩来后来评价:“这构成了淮海战役的最初蓝图。”这种从战术到战略的跃升,展现了他超越战区局限的全局意识。

粟裕若进入中央,可能扮演的角色在1948年已现端倪。豫东战役后,中央打破惯例任命他为华野代司令员兼政委,赋予其“战区决策权”。但若更早调入军委,他的角色或许类似后来的总参谋长——既是战略规划者,又是战役执行者。这种双重身份,在解放军历史上仅有林彪在东北短暂实现过。

但历史也给出警示:1948年党内请示报告制度强化时,粟裕曾因战事繁忙延迟汇报遭毛泽东批评8。这暴露了“战将思维”与“中枢管理”的天然矛盾——前线需要临机专断,中央则需要全局可控。粟裕若在中央,或许需要像林彪般在“将在外”与“听令行”间寻找新平衡。

粟裕与毛泽东的配合,本质上是一种“动态授权”。孟良崮战役前,毛泽东电令“打哪路由你们自决”,豫东战役中更批示“情况紧急不必请示”。这种默契建立在粟裕总能超额完成目标的基础上。若他在中央,可能形成“毛定方向、粟出方案”的协作模式——类似二战时罗斯福与马歇尔的关系。

但历史没有给予这种可能。1958年粟裕被批判“擅权”时,陈毅曾叹息:“他若在中央,或许早该管管这些事。”这句话道出粟裕军政全才的特质:既能指挥千军万马,又深谙建军原则。1949年上海战役,他提出“瓷器店里打老鼠”的战术,既要歼敌又要保城,这种精细化作战思维,正是战略决策者需要的素质。

粟裕的价值不仅在于战场,更在于他提供了一种“逆向决策”范式。当所有人盯着渡江南下时,他聚焦中原;当中央计划歼灭第五军,他转向开封。

这种“不按套路出牌”的思维,恰是战略创新的源泉。毛泽东1961年对蒙哥马利说“粟裕最会打仗”,不仅夸其战绩,更是对其思维方式的肯定。

若他在中央,解放战争的“时间表”或许不会提前,但“质量表”定会不同。淮海战役中60万胜80万的奇迹,豫东战役“围城打援”的创新,都是他战略能力的注脚。

历史无法重演,但粟裕的存在证明:真正的战略家,从不会被岗位限制——无论在前线还是庙堂,他都能让战局朝着胜利倾斜。

《粟裕军事文集》(解放军出版社)《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)《中国共产党历史·第一卷》(中共党史出版社)《淮海战役亲历记》(中国文史出版社)《粟裕传》(当代中国出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)《百年潮》杂志相关专题《世纪风采》刊载《粟裕“斗胆直陈”二三事》