1941年1月8日的皖南雨夜,项英蹲在潮湿的山洞里,颤抖的手将机密文件一页页投入火堆。

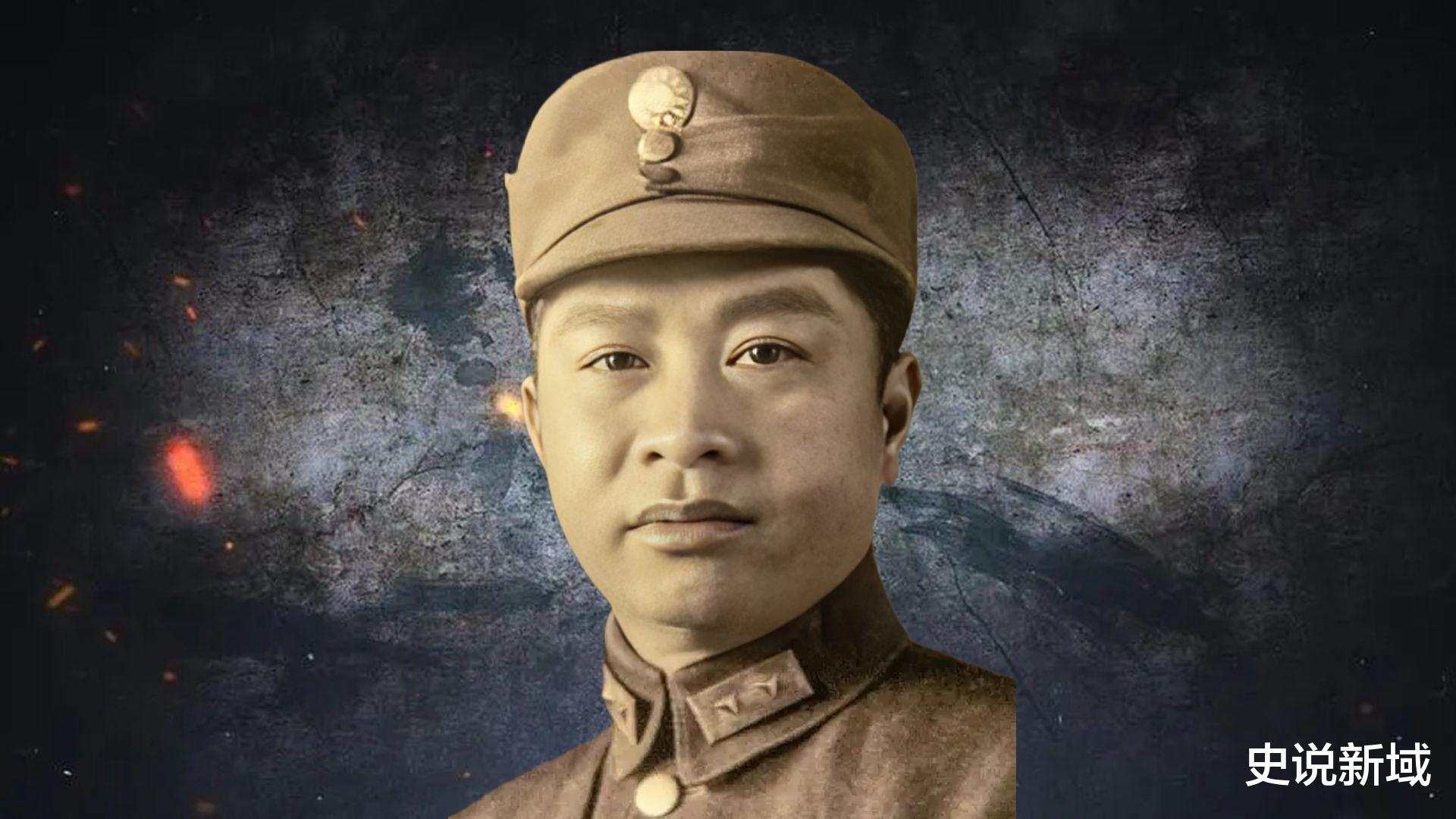

火光映出他苍白的脸——这位新四军最高决策者,在国民党8万大军合围的绝境中,竟带着袁国平、周子昆等人悄然离队。

山下的枪炮声越来越近,而军长叶挺还在前线指挥突围。

这场被毛泽东称为“第二次‘四·一二’”的皖南事变,究竟如何从一场战略博弈演变成九千人全军覆没的惨剧?七小时会议葬送突围良机,究竟谁该为此负主要责任?

当蒋介石的“皓电”与毛泽东的“佳电”隔空交锋时,历史的指针已悄然转向……

1939年的延安窑洞里,毛泽东对着地图划出一条贯穿江淮的弧线。面对蒋介石要求新四军北移的“皓电”,他写下著名的“佳电”回应:“广泛猛烈的向东发展,一直发展到海边去!”

这看似妥协的回复,实则是以退为进的绝杀——用江南的让步换取江北的扩张。

毛泽东深谙“存人失地,人地皆存”的兵法精髓。他看透蒋介石“假北移真围歼”的意图,却将计就计:江北新四军不仅不撤退,反而大举东进,与南下的八路军形成钳形攻势。

当蒋介石忙于在皖南布下天罗地网时,刘少奇已率部在苏北开辟出20个县的根据地。这种“你打你的,我打我的”战略,让国民党“划江而治”的幻想彻底破灭。

1941年1月6日的百户坑会议,成为皖南事变的转折点。

面对国民党79师两个营把守的星潭,叶挺主张强攻:“现在请项副军长决定吧!”

项英却陷入长达七小时的争论。他担心伤亡过重,更顾虑突破后无法建立根据地,最终否决进攻计划,下令部队回撤。

这个决定让新四军陷入绝境:狭窄的山路上,战斗部队与后勤人员挤作一团,行军序列完全混乱。当国民党144师完成合围时,九千将士已成瓮中之鳖。

项英的警卫员回忆:“撤退命令下达时,战士们把枪托砸向岩石,满山都是金属撞击声。”

1月9日的高坦阵地,叶挺提着冲锋枪站在最前线。这位北伐名将深知,此刻唯有破釜沉舟。他组织敢死队三次冲击茂林防线,甚至亲自操炮轰击敌军指挥部。当部下劝他保存实力时,他怒吼:“新四军可以没有叶挺,不能没有气节!”

然而现实残酷至极:部队断粮三日,战士们用刺刀挖草根充饥;弹药耗尽后,炊事员抡着菜刀加入白刃战。

叶挺在最后一份电报中写道:“弹尽粮绝,工事尽毁,我等决定集体自焚以全名节。”这份绝笔被中央紧急制止,但已预示了结局。

重庆黄山官邸里,蒋介石对着顾祝同的捷报露出冷笑。他精心设计的“钓鱼战术”终于收网:先以“皓电”逼迫新四军北移,再用“齐电”切断所有谈判空间。当毛泽东试图以“拖”字诀周旋时,国民党7个师早已完成合围。

被俘的新四军战士发现,国民党军官手中竟有详细的部队行军路线图。多年后解密档案显示,这份情报来自潜伏在军部的国军特务——蒋介石的阴谋,早在项英犹豫是否北移时就已启动。

项英在绝境中的选择引发后世无尽争议。离队期间,他带着16根金条和机密文件试图“保存火种”,却在归队后发电报向中央请罪:“此次行动甚坏,等候处罚。”

这位三年游击战的老兵,最终倒在了叛徒刘厚总的枪下,未能兑现“与部队共存亡”的誓言。

而毛泽东的全局观在事变后更显高明:他一面痛斥蒋介石“背信弃义”,一面迅速重建新四军,将部队规模从9千扩至9万。

当蒋介石沉浸在“剿共成功”的幻觉中时,华中根据地已连成一片——这或许是对九千英灵最好的告慰。

皖南事变的硝烟散去84年,泾县的战壕里仍能挖出锈蚀的弹壳。项英烧毁文件的山洞刻满“北上抗日”的标语,叶挺指挥部旧址的墙壁上留着弹孔拼成的五角星。

历史不会忘记:在民族危亡关头,有人算计权谋,有人血荐轩辕。当我们在军事博物馆看到那面布满弹孔的新四军军旗时,或许更能读懂毛泽东那句话——“以斗争求团结则团结存,以退让求团结则团结亡”。

【参考资料】:《毛泽东年谱》(中央文献出版社)、《新四军战史》(解放军出版社)、《项英传》(中共党史出版社)、《蒋介石日记》(斯坦福大学胡佛研究所)、《皖南事变回忆录》(中国文史出版社)、《国共关系史》(广东人民出版社)。