1926年的武昌城下,黄埔军校的两位“明星教官”迎来命运分野——周恩来在后方运筹帷幄,蒋介1926年的武昌城下,黄埔军校的两位“明星教官”迎来命运分野——周恩来在后方运筹帷幄,蒋介石亲率敢死队冲锋陷阵。当蒋军士兵攀上云梯时,军阀吴佩孚的机枪扫射如暴雨倾泻,这支由校长亲自督战的“精锐”,竟在一天内伤亡殆尽。

十年后,周恩来对斯诺谈起此事,只冷冷评价:“作为一个战术家,他是一个拙劣的外行,总把自己想象成突击英雄,却让全师当了炮灰。”

这场溃败如同预言,揭开了蒋介石军事生涯的致命伤:他痴迷拿破仑式的英雄主义,却不懂战争真正的胜负手,从来不在匹夫之勇。

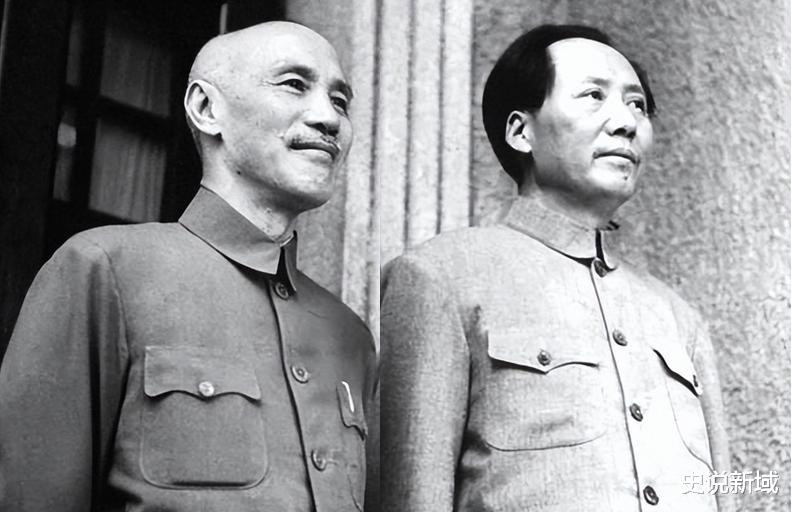

1924年的黄埔军校,蒋介石的战术课上常现奇景:他手持《拿破仑战纪》,要求学员背诵法军冲锋阵列;隔壁的政治部里,周恩来却在讲解马克思的“战争与人民”。

两人虽同处一校,军事理念早已南辕北辙——蒋推崇“集中优势强攻”,周主张“发动群众制胜”。

这种分歧在1926年北伐中彻底爆发。武昌战役时,蒋介石将嫡系第一师投入正面强攻,士兵顶着机枪攀登城墙,尸体堆满护城河。

而周恩来指导的叶挺独立团,却通过发动铁路工人切断军阀补给,最终智取武昌。

时任苏联顾问切列潘诺夫在日记中写道:“蒋的战术像蛮牛冲撞,周的智慧如庖丁解牛。”

蒋介石对“敢死队”的执念,在南昌战役酿成更大灾难。1926年11月,他不待援军抵达,强令第一师突入南昌城。军阀孙传芳佯装败退,待蒋军深入街巷后突然反扑,将万人部队逼入赣江溺毙者无数。

时任参谋长的白崇禧回忆:“校长在指挥部摔碎茶杯,大骂‘学生都不怕死,为何会败?’”他不知道,正是这种“不怕死”的盲动,葬送了整支精锐。

与此形成鲜明对比的,是周恩来在第三次上海工人起义中的指挥。1927年3月,他组织工人纠察队化整为零,用巷战、地雷战牵制北洋军阀,最终以百人伤亡代价解放上海。

法国记者雷纳·格鲁塞目睹后惊叹:“这不是军事,而是人民战争的交响曲。”

1947年的孟良崮,蒋介石亲拟“中心开花”战术:以整编74师为诱饵吸引华野主力,再令周边25万大军合围。结果张灵甫困死孟良崮,援军却被粟裕的“阻援兵团”牢牢钉住。美国顾问巴大维在给杜鲁门的报告中写道:“蒋的战术像小学生画圈圈,解放军的机动如同水银泻地。”

这种差距源自军事思想的代际鸿沟。蒋介石终生奉行“结硬寨,打呆仗”,而毛泽东早在1938年《论持久战》中就指出:“战争伟力之最深厚根源,存在于民众之中。”

淮海战役时,543万支前民工推着小车穿过硝烟,陈毅曾说:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”

蒋介石并非不懂战略。1945年接收东北时,他准确判断出“得东北者得天下”,却因纵容官僚劫收民财,半年内失去民心。沈阳商人刘鸿生在回忆录中痛陈:“中央军比日本人还狠,拉走我家三辆卡车,连车夫都充了壮丁。”

反观共产党的东北战略:10万干部“让开大路,占领两厢”,在乡村开展土改。到1947年,东北解放区已有420万农民分得土地,青年高唱“参军保田”加入解放军。林彪在双城指挥部说过:“蒋军占领城市,我们占领人心,这才是真正的包围。”

1950年的台北草山,蒋介石读着大陆土改报告,突然将茶杯砸向地图:“毛泽东把地分了,把人心也分走了!”

而此刻的北京,周恩来正在全国统战会议上讲话:“蒋介石总说我们搞阴谋,其实我们最大的‘阴谋’就是为人民服务。”

两人的军事遗产同样耐人寻味:蒋介石著《剿匪战术》被台军奉为圭臬,却在古宁头战役中要靠美军舰艇保命;周恩来虽未留下军事专著,但他参与创立的群众战争思想,至今影响着现代军事理论。

《周恩来年谱(1898-1949)》(中央文献出版社)《蒋介石日记》(斯坦福大学胡佛研究所藏)《中国解放战争史》(军事科学出版社)《白崇禧回忆录》(解放军出版社)《东北解放战争纪实》(辽宁人民出版社)《毛泽东军事文集》(军事科学出版社)