1982年的时候,廖汉生不再担任沈阳军区第一政委的职务,转而去了北京休息调养。其实,早在两年前,他就已经料到会有这么一天。

从1980年开始,上头让我从南京军区换到沈阳军区。那时候,大家伙都觉得,在沈阳军区干个两年差不多就该撤了,还不如待在南京军区稳当。实在不行,到时候再回来呗。但上头没点头,最后还是得听命令,去了沈阳军区。

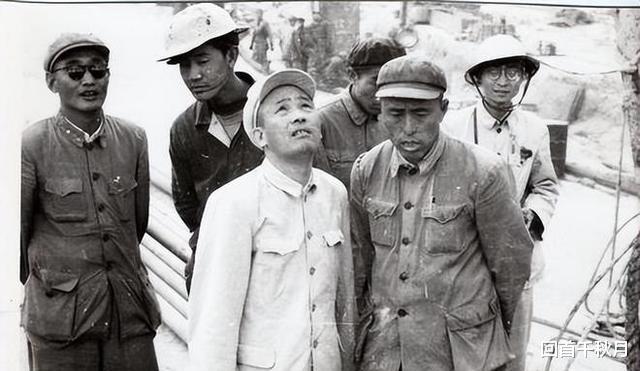

1982年,他和其他9个军区的3位司令员、8位政治委员一块儿被撤了职,换上了很多比他们年轻许多的新将领来领导。

在正式退休前,上头有意让他去军事学院当院长或者去总政部工作,但他全都礼貌地谢绝了这些提议。

1957年的时候,他接手了南京军区学院院长的位子,一干就是三年,后来就被调走了。要是再让他去当院长,他自己心里也没底,觉得自己不一定能比以前做得更好。

说到去总政那边,会给安排个啥职位呢,估摸着能给个总政副主任当当。

现在还没到开十二大的时候,新一届的军委领导班子也还没选出来。不过,总政部主任这个位子的人选,心里头已经有数了。一开始,上头想让陈丕显当总政主任,余秋里呢,去干政法委书记。但余秋里看了看自己的情况,还是更愿意回军队干活。所以,上头就把他俩的职位给调换了一下。

难道是因为余秋里即将成为总政主任,所以他才不愿意就职吗?

在打仗那会儿,余秋里一直是在廖汉生的手下干活。虽然余秋里一开始是红6军团的人,但等2军团和6军团合并后,他就被调到了2军团的6师,当上了团政委,专门负责加强政治方面的工作。那时候,廖汉生正好是6师的政委。

在打仗那会儿,就是解放战争的时候,廖汉生是西北野战军第一纵队里的政委,而余秋里呢,他是下面一个旅的政委,后来还升成了军的副政委。

新中国成立后,余秋里表现非常出色,各方面都取得了显著成绩。因此,他很早就被提升为总财务部部长和总后勤部政委,这个时间甚至比廖汉生担任大军区正职还要早。

1958年那会儿,余秋里告别了军营,转到了石油部门。他带领大家开展石油大会战,让咱们国家不再为油发愁,这事儿还成了地方和军队都学习的榜样。时间一晃,到了六十年代后半段,他开始帮国务院的领导管经济工作了。转眼到了1975年,余秋里直接被提拔为了副总理。这时候呢,廖汉生在南京军区当政委,俩人在职位上已经各有各的路子了。

1982年的时候,军队高层要重新选举,新的领导班子成员其实早就内定了。在大军区里当官,这事儿不可能不清楚。

其实,廖汉生并没有因为老战友要接任主任的位置而主动让贤。

他并不喜欢呆在机关里,从他的工作经历就能明显看出,他一直做的是政委的活儿。在抗日战争那会儿,上面想让他去358旅当政治部主任,但他愣是把位置让给了金如柏,自己跑到团里去继续做政委。等到新中国成立后,上面又打算调他去西北军区当政治部主任,从1军政委的位置上挪窝,结果他又给推了。不过西北军区的干部素质高,他最终还是松了口,但有个前提,那就是得让冼恒汉来当副主任。为啥呢?因为冼恒汉以前就是干政治部主任的,对那套工作流程熟悉得很。

早在1980年那会儿,上面让他去沈阳军区,他就一直说想退休,或者先在南京再干两年。他觉得去沈阳军区干两年,还没摸透情况就退,对部队不好。但上级没同意他的想法。在那之后的两年,他又多次跟军委的领导说想退下来,还提议让年轻的干部来接班。

1982年,上面提出了让干部年轻化的新政策,他那时已经71岁了,不管是年纪还是身体状态,都比不上以前了。领导考虑后,批准他退休。

1983年,我从部队前线退下来,原以为能过上悠闲点的日子,没想到却当选为人大副委员长,一脚踏进了全新的工作领域,整天忙得团团转。