2005年9月14日,是震撼全国的“京城特大持枪绑架杀人案”主犯——王立华,执行死刑的日子。

而这位曾被誉为“京城第一悍匪”的罪犯,在死刑前的最后一夜,表现出了难得的情绪波动,泪流满面,痛哭悔过。

他的这一表现引起了监狱人员的高度关注,一开始民警以为他是临死前有所悔悟了,但仔细观察后民警却说:

“他并非真心悔过。”

王立华为何在死刑前最后一夜痛哭?民警又如何判断出他并非真心悔过?

成长过程王立华的成长过程充满了矛盾与冲突,作为家中唯一的男孩,他从小便承受着父亲严苛的教育。

父亲深信“男孩不打不成才”,认为只有通过暴力的方式,才能让儿子变得坚强,王立华的每一次犯错,无论是大是小,都要付出痛苦的代价。

每次挨打后,王立华总是强忍着眼泪,不敢发出一丝声音,他的内心既有愤怒,也有深深的无助。

与父亲的暴力教育形成鲜明对比的,是母亲对王立华的溺爱,母亲总是试图弥补父亲的严厉,把所有的宠爱都倾注到他身上。

每当王立华被父亲责打得体无完肤时,母亲便会悄悄把他抱在怀里,轻声安慰他,给他买零食,哄着他睡觉。

这种家庭环境深刻地影响了王立华的性格形成,父亲的严苛让他学会了忍耐和压抑情感,但母亲的溺爱又让他变得过于依赖他人的保护。

王立华逐渐变得孤僻,他对外界充满了怀疑和敌意,认为这个世界对他从未公平过。

他开始把所有的愤怒与不满发泄到身边的人和事物上,仿佛只有通过暴力,才能让自己得到一丝控制感。

学校生活更是加剧了王立华对社会的敌意,身材瘦小、性格内向的他,在学校里并不受欢迎。

他常常是班级中的“边缘人物”,没有朋友,时常遭到同学们的嘲笑和欺负。

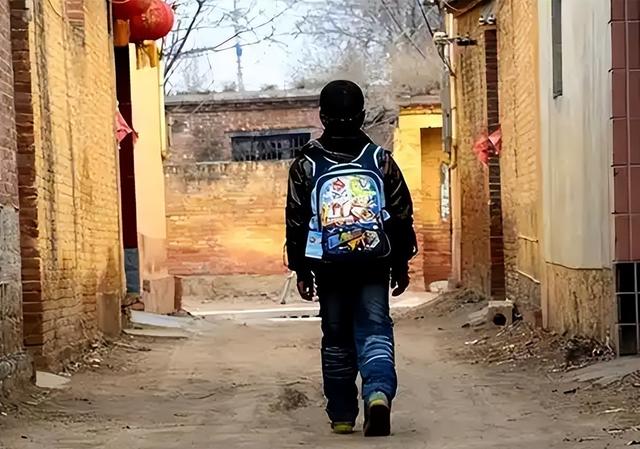

每当放学,他总是一个人默默走出校门,不敢与其他孩子交流,因为他知道,那些所谓的“同学”中,绝大多数都对他心怀敌意。

他的内心充满了对学校、对社会的愤怒和不满,觉得自己仿佛是一个被世界抛弃的人。

有一次,在学校门口,几个小混混围堵了他,强行抢走了他仅有的零花钱,虽然他极力反抗,但最终还是被打得鼻青脸肿。

令王立华心寒的是,就在他被围殴的那一刻,班里的同学和他的亲姐姐都冷眼旁观,没有一个人站出来帮助他。

那一刻,王立华彻底感到绝望,他开始暗自发誓:如果自己有了力量,一定要让那些曾经看不起他的人付出代价。

此时的王立华,已经无法再忍受任何形式的屈辱,他渴望掌控自己的命运,渴望得到属于自己的尊重。

就在这种压抑和愤怒的情绪中,王立华逐渐走向了犯罪的道路,他开始小偷小摸,偷取父母的钱,甚至到学校去偷老师的钱财。

每次偷窃得手后,王立华都会觉得一种莫名的快感,他开始享受这种“控制感”。

每当父亲发现钱不见了,王立华便会遭到暴力惩罚,但这并没有让他悔改,相反,父亲的暴力让他学会了如何通过暴力来获得自己想要的东西。

随着年龄的增长,王立华的犯罪行为逐渐升级,他从偷窃开始,逐渐走向了抢劫与绑架。

绑架明星

绑架明星随着年龄的增长和犯罪的积累,王立华已经不满足于小打小闹的偷盗行为,他开始渴望更大的目标。

王立华在一次机会中结识了一些比他更老练、更残忍的罪犯,他们从事着抢劫、勒索和更为恶劣的犯罪行为。

这些人不仅在社会上有着较为深厚的背景,还积累了丰富的作案经验,王立华主动靠近这些人,渐渐地成为了他们的一员。

在这群犯罪分子的引导下,王立华逐渐走向了“悍匪”的道路,并在1995年因为抢劫被判刑。

在监狱中,王立华丝毫没有悔改之心,反而开始策划一起更大的抢劫案——抢劫国库。

王立华和其他同伙们准备充分,细心策划每一个环节,他们还四处奔走,采购了很多枪支。

但这些枪的数量远远达不到他们抢国库计划的需求,但他们又没有钱买更多的枪,于是,他们就开始通过绑架来勒索钱财。

王立华和他的同伙通过绑架一个亿万富豪的儿子,拿到了300万赎金,但这些钱很快就被他挥霍一空了,于是他又开始策划新的绑架案。

这一次,他把目标锁定在北京那些繁华地带的豪车上,而演员吴若甫就这样成为了他的目标。

2004年2月3日凌晨,北京市的一家酒吧外,知名演员吴若甫刚刚结束了与朋友的聚会,正准备离开酒吧。

就在他迈出酒吧的那一刻,几名伪装成警察的男子迅速上前,将他团团围住,带上手铐,强行押上了一辆黑色轿车。

王立华及其同伙迅速将吴若甫带到一个秘密地点,这个地方被选得极为隐蔽,足以躲避警方的追捕和任何外界的干扰。

但他没想到,就在他绑架吴若甫的第二天,特警就从天而降,抓住了他和他的同伙,吴若甫得到了解救。

由于吴若甫的明星效应,这件事迅速登上各大媒体的头条,引发了很多人的关注。

而王立华和他的同伙,在被捕8个月后,被判处死刑,尽管他们曾提起上诉,但最终还是维持了死刑的原判。

最后一夜2005年9月13日的夜晚,是王立华在北京市第一看守所的最后一夜,第二天一早,他就会被执行死刑。

那一晚,他似乎格外兴奋,面对监狱民警,侃侃而谈自己从小到大的经历,尤其是那些偷窃或抢劫的经历,完全没有一个将死之人的惶恐或后悔。

直到监狱安排他的母亲和姐姐前来见他最后一面,看着她们走进会见室,王立华才忍不住泪流满面。

母亲一看到他,眼中不禁泛起了泪光,赶紧走上前,紧紧抓住了王立华的手,泪如雨下。

她从未想过,自己一手抚养长大的儿子,竟会走到如此绝路,她的心中充满了悔恨与痛苦。

“立华,妈妈错了,妈妈没有保护好你。”母亲哽咽着,声音中带着无尽的痛苦和无奈。

她一直觉得,自己的溺爱和过度宽容,让儿子走上了歧途,她怀疑自己是否真的做了对的事,是否应该更严厉一些。

但此刻的她,已经无力再改变什么,一切都已成定局,王立华看着母亲,痛哭道:

“没事,妈,别哭,自己身体要紧。”

姐姐站在一旁,眼里同样充满了泪水,虽然他们的关系时常充满冲突与矛盾,但姐姐内心深处始终未曾放弃过他。

她曾试图拉他一把,曾经为他的学习和生活付出了很多,但这些努力似乎都在无情的现实面前变得苍白无力。

“立华,你真的不后悔吗?”姐姐的声音充满了颤抖,她的目光紧紧注视着王立华,渴望从他的眼中看到一丝真实的悔过。

可是,王立华此时的情绪已经平复,面对姐姐的质问,他只是轻轻摇了摇头:

“后悔?这算什么?我不过是个早就被社会抛弃的人,你们叫我后悔,能改变什么?你们真的认为,我在最后一刻会忽然改变心态?那是不可能的。”

王立华的语气有些嘲讽,似乎对这种悔过的期待感到厌烦,他并没有表现出任何的痛苦或是情感的波动,反而显得有些冷漠。

民警们在旁边观察着这一切,他们从王立华的言行中清楚地读出了他对自己所犯下罪行的真实态度。

尽管在面对母亲时,他表现出了很多死刑犯在最后关头都会有的模样,但那并不是后悔自己的所作所为,而是对母亲的一丝不舍。

死刑前,他似乎在向母亲和姐姐表露内心的懊悔,但实际上,王立华从未真正对自己所犯下的罪行感到愧疚。

他的忏悔、他的流泪、甚至对家人的安慰,更多的是一种外在的形式,一种死亡前的最后挣扎,而非来自内心的真正改变。

他的悔过,更多的是为了在死前给自己找到一点所谓的“安慰”,一种尝试让自己内心感到轻松的方式,但这并不能抹去他一生的罪行和他所付出的代价。

王立华并没有表现出对社会的愧疚或对生命的珍惜,他的内心依然充满了对过去的坚持与对社会的敌视。

无论如何,他的命运已无法改变,而他所带给这个世界的冷酷与暴力,也终将在这个最后时刻画上句号。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!