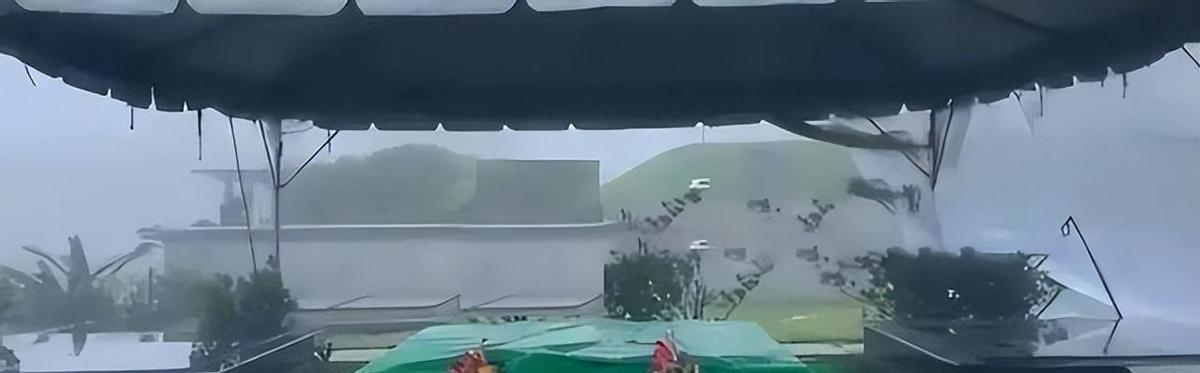

台北玫瑰园的监控摄像头在2023年那个暴雨午后,意外成为当代社会隐私困境的见证者。花岗岩地面上飞溅的雨滴模糊了电子镜头的焦距,却清晰投射出数字时代最尖锐的悖论——当韩国歌手具俊晔托着深灰色骨灰盒穿过雨幕时,这个本该被数百个机位记录的历史时刻,竟在无人知晓的寂静中完成。这场静默葬礼与三年前那场轰动亚洲的闪婚形成的戏剧性反差,恰似我们这个时代集体窥私欲与个体隐私权激烈碰撞的隐喻。

在殡葬师们视为行业标杆的移灵过程中,现代监控技术展现出令人不安的穿透力。红外计数器精准捕捉到具俊晔反复摩挲墓碑接缝的23次触碰,热成像仪记录下他额头贴上石壁时的温度变化,这些本应属于私人领域的情感波动,如今都化作服务器里冰冷的字节。园区管理员擦拭着新型电子感应器时,或许不曾意识到,这些为"安全"而设的装置,正在重塑人类最私密的告别仪式。

墓园东侧C区12号墓位的深灰花岗岩,在暴雨冲刷下泛着冷冽的光泽。这个刻意摒弃音响设备与影像记录的安息之所,与邓丽君纪念园循环播放的《甜蜜蜜》形成鲜明对照。据2024年《全球名人殡葬趋势报告》显示,选择"去明星化"墓葬的公众人物比例较五年前增长47%,这种集体转向背后,是数字监控与社交媒体构成的"技术围城"带来的生存焦虑。

更具启示性的是移灵车内那个被湿纸巾堆成的小丘。行为心理学家李明浩在《数字时代的情绪管理》中指出,现代人正在发展出"双重崩溃机制"——在公共监控下的情绪管控与私密空间的情感宣泄形成鲜明割裂。具俊晔在工作人员视线外的情绪释放,与他在镜头前的克制形成镜像,这种分裂何尝不是每个社交媒体用户的生存写照?

台北市政府最新公布的智慧城市数据显示,玫瑰园所在的北投区平均每平方米分布着1.2个监控探头。当这些电子眼睛的像素突破4亿大关,人类的悲伤是否还能找到安放之所?园区管理员那句"从安葬那刻起,这就不是公共空间了"的声明,在监控网络无孔不入的当下,更像是个充满无奈的黑色幽默。

具俊晔在律师公证文书中坚持的"禁止商业拍摄"条款,意外掀开了公众记忆与私人真实较量的冰山一角。2023年哈佛大学数字人文实验室的研究表明,社交媒体上的明星形象平均经过7.2层数字滤镜处理,这与葬礼预算单上50万新台币的朴素开支形成戏剧性映照。当我们在便利店监控画面里看见夫妻选购热饮的温馨剪影时,是否意识到这些碎片化影像正在拼凑出失真的集体记忆?

更具讽刺意味的是,首尔清溪川与台北玫瑰园的监控系统在时差中完成了一次隐秘对话。这种跨越国界的电子凝视,让人想起法国哲学家鲍德里亚预言的"拟像社会"——我们正在用监控影像构建着比现实更真实的超现实。物业值班表上每周三次的夜间造访记录,地下车库沉睡的奔驰轿车,这些被数据化的生活轨迹,是否比真实情感更能说服大众?

英国剑桥大学最新研发的情感识别AI,已能通过微表情分析判断丧亲者的心理状态。当这种技术普及到殡葬场所,人类最后的情绪净土是否将彻底沦陷?具俊晔在暴雨中抽完的七支香烟,或许正是对这种技术僭越的无声抗议。

当玫瑰园的自动洒水系统在午夜准时启动,那些被严防死守的镜头永远不会知道,深灰花岗岩上的激光刻痕正在暴雨中加速氧化。这种自然力量与技术监控的对抗,恰似我们这个时代的缩影——在数字化浪潮席卷一切时,一场突如其来的暴雨反而成了守护隐私的最后屏障。

台北市气象局的监测数据显示,葬礼当天的降雨量达到120毫米,这些从天而降的水分子意外构成抵御电子窥视的物理屏障。或许我们应该重新思考:在5G网络覆盖全球、卫星影像精确到厘米级的今天,一场暴雨带来的信号干扰,是否正是大自然留给人类的温柔慈悲?

当公众还在争论明星隐私边界时,十二号墓位下的渗水软管正在地底默默引流积水。这种"去中心化"的排水系统,是否暗示着破解技术监控的新可能?在下次暴雨来临前,我们或许应该学会倾听雨打石壁的簌簌声——那里藏着数字时代最珍贵的启示:有些告别,本就该属于雨声的私人叙事。

人活着的时候比金钱地位,死了还要比坟墓,累不累呀小编?