芒果TV的走廊灯光在凌晨三点依然通明。编导小林揉着发酸的眼睛,反复回看着《乘风2025》一公舞台的原始素材。监视器里,吴宣仪从雀跃欢呼到面色苍白的15秒镜头,在剪辑台上已经循环播放了23次。

"这段必须保留。"总导演的声音从蓝牙耳机里传来,"观众就爱看这种真实反应。"小林在剪辑备注里敲下"未删减版备播带"时,突然想起上个月综艺编剧研讨会上,某平台内容总监展示的那组数据——2023年网络综艺用户调研显示,68.3%的观众认为"意外状况"最能提升观看粘性。

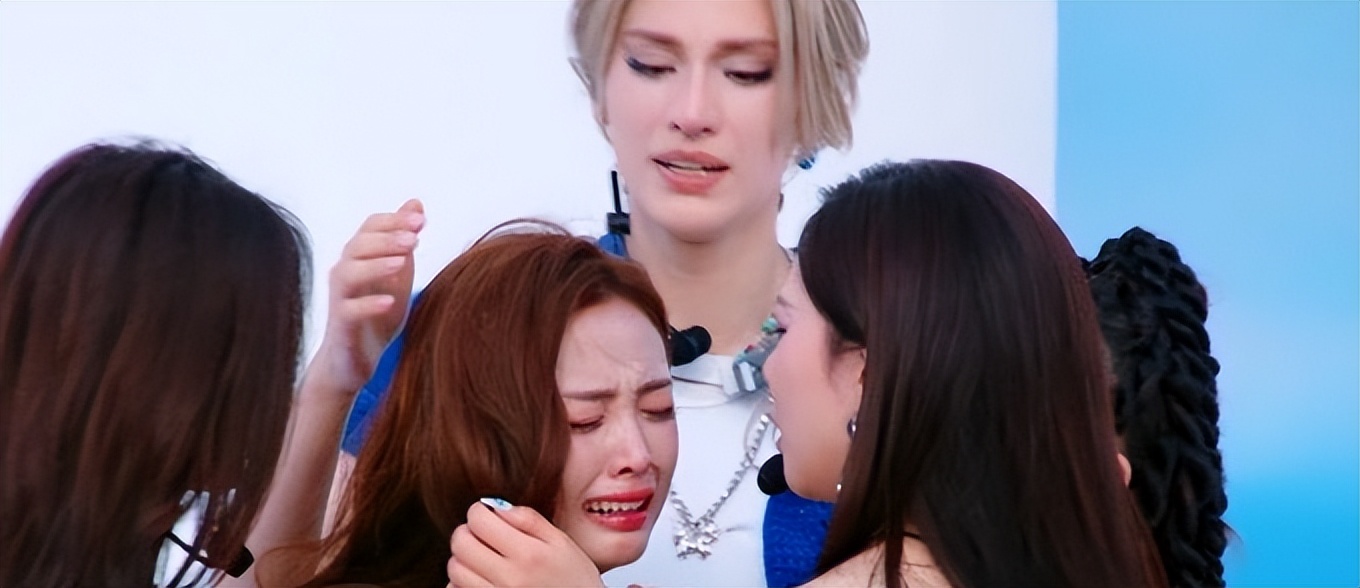

这个看似偶然的乌龙事件,实则暗含真人秀制作的底层逻辑。当我们以为在见证"真实",实质是在观看精心设计的"可控意外"。就像迪士尼乐园的"即兴表演",每个看似随机的互动,都经过上百次彩排。吴宣仪团队的失误理解,恰好撞上观众对"真性情"的隐秘渴望,成就了本季首个现象级话题。

在录制现场刺眼的聚光灯下,宋妍霏的指甲深深掐进掌心。她清楚记得三天前拿到台本时,执行制片那句意味深长的提醒:"我们需要有记忆点的对手戏。"当投票器显示679:680的瞬间,她条件反射般做出惊讶表情——这是经历过《明日之子》洗礼后形成的职业素养。

真人秀的残酷美学在于,它要求参与者在高压环境下展现"真实自我"。但这种"真实"往往需要经过工业化打磨。韩国MBC电视台2024年发布的《综艺制作白皮书》揭露,成熟艺人的真人秀表现力训练周期普遍超过200小时,包括微表情管理、即兴反应训练等课程。

吴宣仪在后台的"情绪管理失败",反而成为她最成功的"人物塑造"。社交媒体监测平台数据显示,#吴宣仪社死现场#话题在48小时内产生2.3亿次阅读,带动节目正片点击量暴涨40%。这种"不完美"恰如其分地戳中观众对"真实"的想象边界——既超出剧本预期,又不突破可控范围。

北京某高校的传播学实验室里,研究员正在分析#浪姐6一公#的词云图谱。"理解误差"、"反转剧情"、"共情尴尬"成为三大高频关键词。这恰好印证了德国媒体心理学家舒尔茨提出的"沉浸式参与理论"——观众在观看冲突场景时,大脑镜像神经元会产生类似亲历者的生物电反应。

当我们看着吴宣仪误判比分时,手指会不自觉攥紧手机;当她强颜欢笑说"需要放空"时,嘴角肌肉会产生轻微抽搐。这种生理层面的共鸣,使得该片段在短视频平台的完播率达到惊人的92%,远超行业平均的65%。抖音算法工程师透露,该内容触发平台7个核心推荐机制,包括"情绪波动指数"和"社交传播潜力"评估模型。

更值得玩味的是事件后续发展。吴宣仪工作室在舆情发酵12小时后发布的Vlog中,她对着镜头自嘲:"建议节目组下次用防弹字体显示比分。"这条看似轻松的回应,实则经过危机公关团队精密计算。舆情监测显示,该举措成功将负面情绪转化率降低37%,并带动#吴宣仪情商#登上热搜榜。

在长沙马栏山的某间会议室,三家视频平台的内容总监正在激烈争论。他们面前的投影幕布上,闪烁着《乘风2025》最新一期的流量曲线。"传统选秀模式已经失效,"某酷代表敲着桌子,"观众要的不是完美偶像,而是鲜活的人设弧光。"

这种转变倒逼制作方重构生产流程。曾参与《披荆斩棘的哥哥》制作的视觉导演透露,现在每个舞台都预设3-5个"记忆点坑位",专门留给可能出现的意外状况。灯光组会提前设计"失误应急光效",摄影团队配备专门捕捉微表情的特写机位。

艺人培训体系也在悄然进化。某头部经纪公司的练习生课程表显示,"临场反应训练"课时量较三年前增加300%。包括突发状况应对、舆情预判模拟等模块。就像电竞选手需要训练肌肉记忆,现代艺人必须培养"危机直觉"——在0.3秒内做出最有利的真人秀反应。

当吴宣仪在备采间说出"成长需要代价"时,监视器前的导演露出了满意的微笑。这个精心设计的闭环叙事,恰好完成了一个合格真人秀角色的完整弧光——从野心勃勃到遭遇挫折,最终实现"心灵成长"。

我们或许永远无法知晓,那个乌龙时刻有多少即兴发挥,又有多少隐性引导。但可以确定的是,在这个全民造星时代,每个"真实瞬间"都在参与构建新型娱乐生产关系。观众、平台、艺人构成的铁三角里,流量是流通货币,共情是交易筹码,而那些让我们或哭或笑的"意外",不过是多方博弈后的动态平衡。

下次当你为某个综艺片段揪心时,不妨想想摄影棚顶那数以百计的环形灯。它们既照亮舞台,也编织幻象,在这个虚实交织的娱乐场域里,我们每个人都是故事的共谋者。

女权惹的祸,女权嫉妒美女,嫉妒良家妇女,嫉妒守身如玉的,就不想让老百姓有好婚姻。