赵匡胤为何能轻而易举地篡位登基?忠心耿耿于后周皇帝柴荣的大臣们都去哪儿了?

在这场博弈中,名噪一时的“周三臣”到底是谁?赵匡胤的黄袍加身背后,究竟隐藏着怎样的权谋和阴谋?

那些曾誓死效忠柴荣的大臣们,为什么在关键时刻没有站出来抵制篡位?是背叛?是无奈?还是另有隐情?

公元959年6月,一代雄主周世宗柴荣北征归来,却不幸身染重病。面对七岁的幼主柴宗训,柴荣深知大厦将倾的危险。他殚精竭虑,精心布置了一系列托孤安排,希望能够避免后周重蹈后汉覆辙的命运。

在文臣方面,柴荣命宰相范质为首相,王溥为次相,二人参知枢密院事。同时,他任命中书侍郎魏仁浦兼任枢密使。这三位大臣被赋予了掌管军政大权的重任,构成了文官系统的中坚力量。

在武将方面,柴荣的安排更显周密。他命令马步军都指挥使李重进率军镇守河东,以防范北方的威胁。同时,他罢免了张永德的殿前都点检之职,将其外放澶州,以削弱其在京师的影响力。

然而,柴荣对赵匡胤也并非毫无防备。虽然他任命赵匡胤为殿前都点检,但同时又命马步军副都指挥使韩通裁决一切军务,实际上是在限制赵匡胤的权力。这一系列措施,无不体现了柴荣的深谋远虑。

柴荣去世后,范质和王溥进一步调整军队布局。他们命李重进移守扬州,张永德改镇许州,将这两位潜在的威胁调离帝京和北方军事重镇,进一步削弱了他们的实力。

然而,历史总是充满了讽刺。柴荣的这些安排,非但没有巩固后周的统治,反而为赵匡胤的崛起创造了条件。随着张永德和李重进的调离,京城禁军的实权逐渐落入了赵匡胤及其亲信之手。

赵匡胤的崛起并非偶然,而是一场精心策划的权力布局。早在柴荣在位时期,赵匡胤就开始了自己的暗中布局。

首先,赵匡胤凭借其出色的个人魅力,团结了一批生死与共的铁杆兄弟,号称"义社十兄弟"。这些人大多是在后汉初年就追随郭威的老臣,如今已经成为殿前司中握有实权的中高级将领。石守信、李继勋、王审琦、刘廷让等人,都是赵匡胤的亲信。

其次,赵匡胤善于利用家族关系拓展自己的势力网络。他的父亲赵弘殷在郭威时代就官至侍卫马军副都指挥使,这使得赵匡胤在侍卫司中也拥有盘根错节的关系网。

更重要的是,赵匡胤以其过人的交际手段,结交了许多身为禁军将领的好友,如慕容延钊、韩令坤、高怀德、赵彦徽、赵晁、张令铎等。这些人虽然不是赵匡胤的直系下属,但在关键时刻都成为了他的支持者。

赵匡胤的这张权力网络,在柴荣去世后迅速发挥了作用。当时,殿前司的前四位实力将领分别是都点检赵匡胤、副都点检慕容延钊、都指挥使石守信和都虞侯王审琦。

而侍卫司的前四位实力将领则是侍卫马步军副都指挥使韩通、都虞侯韩令坤、马军都指挥使高怀德,以及步军都指挥使张令铎。

除了韩通,这些将领基本上都是赵匡胤的结义兄弟或好友。这意味着,在京城的禁军两司将领中,赵匡胤已经掌握了绝对的优势。

公元960年,赵匡胤终于等到了他梦寐以求的机会。当时,契丹人在北方蠢蠢欲动,朝廷决定派兵北上抵御。赵匡胤以殿前都点检的身份,统领大军出征。

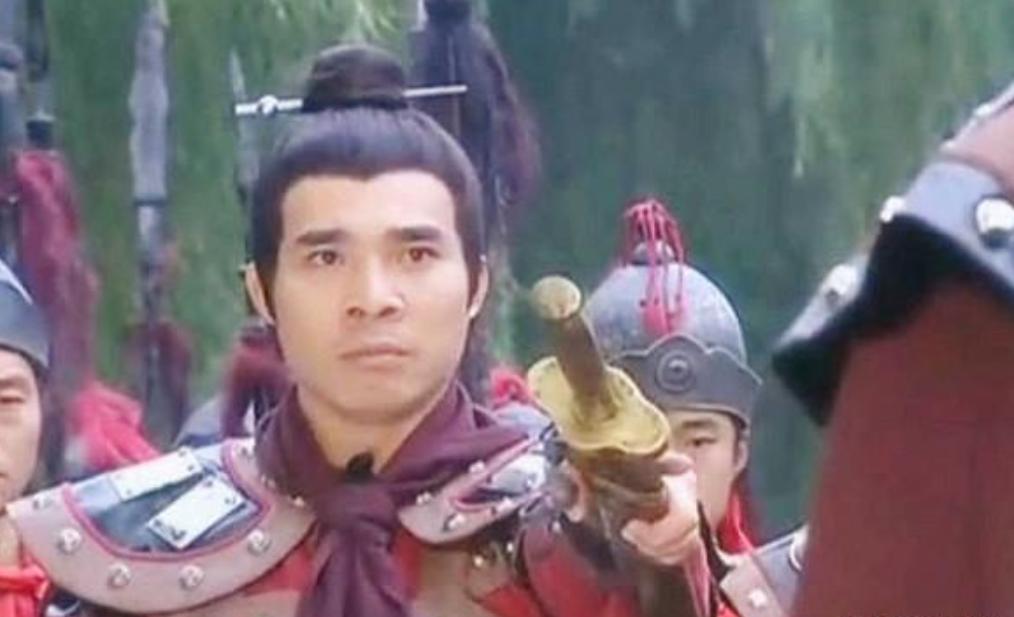

然而,就在大军抵达陈桥驿时,一场精心策划的政变爆发了。据传,当晚赵匡胤的部下们闯入他的帐篷,将一件黄袍披在他的身上,高呼"万岁"。这就是历史上著名的"黄袍加身"事件。

尽管有人质疑这个故事的真实性,认为它可能是后人的美化,但不可否认的是,赵匡胤确实在陈桥驿发动了一场成功的兵变。他利用手中掌握的军权,轻而易举地控制了局面。

随后,赵匡胤率军返回开封。守城的石守信、王审琦等人早已得到消息,立即开门相迎。赵匡胤顺利进入皇宫,开始了他的夺权之路。

面对赵匡胤的突然篡位,后周的大臣们做出了不同的选择。有人选择了坚守忠诚,有人选择了明哲保身,还有人选择了积极投靠。

在京城中,最先做出反应的是托孤大臣韩通。当他得知赵匡胤率军返京的消息后,立即从内廷飞马而出,准备组织抵抗。

然而,他刚到长街就被军校王彦升发现,追至其家中被杀。韩通的忠勇之举,虽然未能改变大局,但却在历史上留下了浓墨重彩的一笔。

与韩通同样选择反抗的还有魏仁浦。当赵匡胤率军突入宫廷后,魏仁浦组织了一部分朝臣进行抗争。但由于势单力薄,很快就被镇压下去。

从此,魏仁浦染病在身,不再过问朝政。九年后,他在梁侯驿病逝,临终前仍在念叨着柴荣的名字,自责未能保住后周的江山。

相比之下,范质和王溥的选择则显得现实得多。面对刀兵,这两位文臣束手无策。他们选择了向赵匡胤投诚,成为了新朝的第一批支持者。

在外地握有重兵的将领中,也有人选择了反抗。驻守潞州的昭义军节度使李筠和驻扬州的侍卫马步军都指挥使李重进,都公开反对赵匡胤的篡位行为。

李筠先是拒见赵匡胤派来的使者,后来又与北汉结盟,起兵反宋。然而,他的起兵时机已经错过,最终被赵匡胤亲自率军击败,在泽州城破后投火自尽。

李重进的反抗则更显犹豫。他先是被赵匡胤的使者蒙骗,错过了最佳起兵时机。等到他终于下定决心起兵时,李筠的叛乱已经被平定。赵匡胤亲自领军围攻扬州,李重进最终选择了合门自焚。

这些忠于后周的臣子,虽然未能改变历史的走向,但他们的选择和行动,为后世留下了值得深思的历史教训。

在成功夺取政权后,赵匡胤深知,要巩固新的统治,仅靠武力是远远不够的。他需要赢得人心,尤其是那些曾经忠于后周的臣子和百姓的支持。为此,赵匡胤采取了一系列巧妙的怀柔政策。

首先,对于那些反对他的人,赵匡胤并没有采取赶尽杀绝的做法。相反,他表现出了极大的宽容和尊重。例如,他追赠韩通为中书令,并以礼安葬。

对于李筠和李重进,他也追赠了中书令的荣衔。这种做法不仅彰显了他的宽宏大量,也赢得了不少人的好感。

其次,对于后周的宗室,赵匡胤也采取了宽待政策。他没有像历史上某些篡位者那样斩草除根,而是将柴氏一门安置在西宫,给予优厚的待遇。

他还下令禁止后周宗室与百姓通婚,既保护了柴氏的尊严,又防止了他们可能的东山再起。在用人方面,赵匡胤也展现出了非凡的智慧。

他不拘一格选贤任能,对于那些愿意投靠的后周旧臣,只要有才能,他都给予重用。例如,他不仅没有追究范质和王溥的责任,反而继续让他们担任重要职务。

赵匡胤的这些政策,充分体现了他作为一个成功政治家的远见卓识。他深知,要建立一个长治久安的王朝,不能只依靠武力,更要赢得人心。

通过这些怀柔政策,赵匡胤成功地化解了许多潜在的威胁,为宋朝的建立和发展奠定了坚实的基础。

赵匡胤篡周建宋的成功,不仅仅是一场精心策划的政变,更是一场复杂的政治博弈。

从柴荣的殚精竭虑到赵匡胤的暗中布局,从陈桥兵变的爆发到忠臣们的不同抉择,再到赵匡胤的怀柔之策,每一个环节都展现了中国古代政治智慧的精髓。

这段历史告诉我们,在乱世之中,个人的才能、政治手段以及对时局的把握,往往比血缘和传统更能决定一个王朝的兴衰。