作为上海五大古典园林之一,古漪园不仅承载着江南地区的历史记忆,更以其独特的韵味展现了中国传统园林的美学魅力。

古漪园位于上海市嘉定区南翔镇,始建于明代嘉靖年间(1522—1566年),原名“漪园”,取自《诗经·卫风·淇奥》中“绿竹猗猗”的意境。

最初由河南通判闵士籍创建,后几经易主,于清乾隆十一年(1746年)由叶锦重葺并更名为“古漪园”。

古漪园的历史跨越了多个朝代,见证了无数风雨变迁。

在民国时期,它曾因战乱遭受严重破坏,但又在爱国人士的努力下得以重建。

如今的古漪园已成为上海地区保存最完整的古典园林之一,是研究中国古代园林艺术的珍贵实例。

古漪园的布局以“戏鹅池”为中心,全园划分为逸野堂、戏鹅池、松鹤园、青清园、鸳鸯湖、南翔壁六大景区。

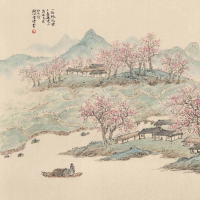

园内亭台楼阁、长廊小轩、石径曲水、古木葱翠,相互掩映,构成了一幅如诗如画的江南水乡画卷。

漫步园中,随处可见精心设计的景致:逸野堂古朴典雅,是园内的主厅;白鹤亭临水而建,纪念“白鹤南翔”的传说;不系舟(石舫)造型独特,寓意深刻。

古漪园的水系设计尤为巧妙,以戏鹅池为核心,池水蜿蜒曲折,与园内的建筑、假山、花木相互映衬,营造出“亭台到处皆临水,屋宇虽多不碍山”的意境。

园内的水系不仅为园林增添了灵动之美,更通过水的流动和倒影,扩大了空间感,使整个园林显得更加开阔和深远。

古漪园的建筑风格与苏州拙政园较为接近,体现了江南园林的典型特征。

园内的亭台楼阁多采用明代建筑风格,屋面以小瓦筒瓦覆盖,屋脊花色镂空,斗拱、飞檐翘角等细节之处尽显江南园林建筑的精巧与灵动。

古漪园的建筑色彩以粉墙、黛瓦、栗色的窗和柱为主,这种简单的色彩搭配,不仅衬托出满园的自然风光,更体现出道家“天玄地黄”的哲学思想。

园内的雕刻艺术也堪称一绝。无论是立柱、椽子上的竹景雕刻,还是石舫上的对联、门窗上的木雕,都展现了古代工匠的精湛技艺。

这些雕刻不仅具有极高的艺术价值,更通过图案和文字传达出深厚的文化内涵。

古漪园不仅是一座园林,更是一部活生生的历史文化典籍。园中的每一处景观、每一件建筑都承载着丰富的历史故事和文化寓意。

如园内的“不系舟”石舫,其名字寓意着园主摆脱宦海束缚、追求自由的愿望。

而园中的“缺角亭”则是为了纪念“八·一三”事变,象征着中国人民反抗侵略、捍卫民族尊严的精神。

古漪园还以其丰富的竹文化著称。园内种植了多种珍稀竹类,形成了“竹类之园”的独特景观。

竹子在中国传统文化中象征着高洁、坚韧和清雅,古漪园以竹为主题,体现了园主追求高雅生活和隐逸情趣的审美意趣。

此外古漪园内的楹联诗词也是其文化内涵的重要体现。

这些楹联不仅对景区的意境进行了生动的描述,更通过文字传达出深刻的文化内涵和历史信息。

如“不系舟”上的对联“十分春水双檐影,百叶莲花七里香”,不仅描绘了石舫周围的优美景色,更赋予了建筑以诗意的灵魂。

在现代社会,古漪园不仅是上海市民休闲娱乐的好去处,更成为了一处重要的文化旅游胜地。

每年夏季的荷花展吸引了大量游客前来观赏,成为上海地区的一大文化盛事。

同时,古漪园也积极融入现代元素,通过举办各类文化活动、展览和讲座,让更多的人了解和喜爱中国传统文化。

为了保护这一珍贵的文化遗产,相关部门和机构不断加强对古漪园的保护和修缮工作。

近年来,园内进行了多次大规模的修缮和扩建,不仅恢复了古园的历史风貌,还增加了新的景观和设施。

这些努力不仅让古漪园在现代社会中焕发出新的活力,也为后人留下了宝贵的文化财富。

古漪园作为江南古典园林的杰出代表,以其深厚的历史底蕴、精湛的园林艺术和独特的文化内涵,展现了中国传统园林的无穷魅力。

它不仅是上海地区的一张文化名片,更是中国古典园林艺术的瑰宝。

在历史的长河中,古漪园历经风雨,却始终以其独特的韵味和深厚的文化内涵吸引着世人的目光。

它见证了中国园林艺术的发展历程,也承载着江南地区的历史记忆和文化传承。

坐落地:上海市嘉定县

结构:木与砖石结构

类型:私家园林

建设时间:16世纪