运河之功:两千年维系两广与华夏的纽带,两广没变成第二个越南。

越南与中国关系特殊,历史上曾是中国领土一部分,深受华夏文明影响。但自10世纪独立后,越南对两广地区有觊觎之心,部分越南人至今仍错误地认为两广是其领土,这背后有复杂的历史、文化、政治因素。在这历史纠葛中,灵渠作为坚韧的纽带发挥了重要作用。

灵渠地理位置示意图

(一)秦始皇南征百越

公元前221年,秦始皇统一中原后,南征岭南百越。公元前219年,派50万大军出征,但遭遇地形复杂、气候不适、粮草短缺等困难,陷入僵持。

(二)灵渠的修建为解决粮草问题,秦始皇命人修建灵渠,连接湘江和漓江。灵渠包括渠首分水工程、南渠和北渠,设陡门便于航行,于公元前214年通航。

(三)秦对岭南的统治与影响灵渠通航后,秦军攻克岭南,设桂林、象郡、南海三郡。中原的技术、文化和制度传入岭南,促进其发展。秦在岭南推行郡县制,加强管理,修建道路,使岭南融入华夏文明,为中国统一和多民族国家发展奠定基础。

灵渠的选址堪称神来之笔,它巧妙地位于越城岭和都庞岭之间的谷地,这里是沟通长江水系与珠江水系的绝佳位置。谷地中的海洋河属于长江水系,水量丰沛,为灵渠提供了稳定的水源保障;而始安水则属于珠江水系,与海洋河最近处仅约 1.5 公里 ,在此开凿运河,工程量相对较小,大大降低了施工难度和成本。这一选址不仅充分利用了自然地形和水系条件,还使得灵渠能够以最小的代价实现两大水系的连通,为后续的工程建设奠定了坚实基础。

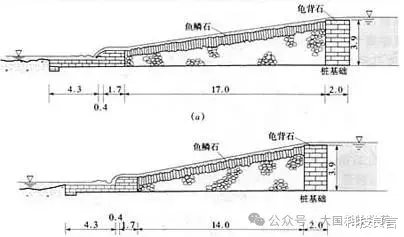

灵渠的主体工程分为渠首分水工程、南渠和北渠三部分,其中分水工程将湘江上游水源进行三七分水,并通过开挖北渠连接湘江,开挖南渠连接漓江,从而把珠江和长江水系连通。灵渠北上可延伸至北方各地,南下可到达广州珠江出南海。

铧嘴,作为灵渠的关键分水设施,位于兴安县城东南 3 公里海洋河的分水塘拦河大坝上游 。它前锐后钝,恰似耕地所用的犁铧,故而得名。铧嘴以其独特的形状,巧妙地将海洋河的水流一劈为二,堪称神来之笔。从高空俯瞰,铧嘴就像一位坚毅的勇士,屹立在河水之中,将滔滔江水有序引导,为后续的水利设施发挥作用奠定了基础。

大小天平则是与铧嘴紧密相连的拦河坝,二者共同构成了灵渠的分水核心。大天平为拦河坝的右部,小天平为左部,它们衔接成人字形,夹角约 108 度 。这一独特的 “人” 字形布局,不仅极具科学性,更展现出古人的智慧。大天平坝顶长 344 米,小天平坝顶长 130 米,它们如同一对默契的伙伴,相互配合,共同抬高湘江水位,确保了灵渠有充足的水源供应。

在实际运作中,铧嘴将海洋河水三七分开,七分通过大天平流入北渠,再回归湘江;三分通过小天平流入南渠,最终汇入漓江,实现了 “三分漓水七分湘” 的精准分水比例。当河水较小时,大小天平能够拦截全部河水,将其引入南北两渠,满足航运和灌溉需求;而在洪水期,河水漫过大小天平坝顶,流入湘江故道,起到了泄洪的作用,有效保护了灵渠的安全。

(图为铧嘴与大小天平示意图,清晰展示了铧嘴的形状、位置以及与大小天平的连接方式,用箭头标明了水流方向,即从海洋河经铧嘴被分为两股水流,分别流入大天平、小天平,再进入北渠和南渠 。)

南渠与北渠:蜿蜒的水上通道南渠全长约 33.15 公里,宛如一条蜿蜒的丝带,连接着湘江与漓江。它可分为上下两段,上段从海洋河向西北流入始安水,长约 4.1 公里,这一段几乎全部由人工开凿而成。在当时的技术条件下,开凿这一段渠道可谓困难重重。工匠们需要在坚硬的岩石中开凿出一条宽度仅 7 - 14 米的河道,同时还要砌石为堤,防止河水渗漏和冲刷。他们凭借着顽强的毅力和高超的技艺,克服了一个又一个难关,终于完成了这一艰巨的任务。下段则是在拓宽始安水、零水等天然河道的基础上修成的,在榕江镇附近流入漓江,长约 29.05 公里。这一段充分利用了自然河道的走势,减少了工程量,同时也保证了水流的顺畅。

(图为南渠示意图,呈现了南渠的整体走向,包括上段人工开凿部分和下段利用天然河道拓宽部分,还标注了周边的地形地貌,如山脉、河流交汇处等 。)

北渠全长 3.25 公里,自分水工程向北接入湘江。由于此处地势坡度偏大,水流湍急,不利于船只航行。古代工匠们巧妙地设计了曲折迂回的河道,将原本直线距离约 2.3 公里的河道延长至 3.5 公里 。这一设计大大减缓了水面坡度,使船只能够更轻松地爬坡进入地势较高的海洋河上游。从空中看,北渠的河道蜿蜒曲折,犹如一条灵动的游龙,在大地上蜿蜒前行。为了进一步控制水速,确保水流平缓,北渠还设置了斗门,通过调节斗门的开合,实现了对水位和水流速度的有效控制。

(图为北渠示意图,展示了北渠曲折迂回的河道形状,标注了起点和终点,以及与湘江的连接位置,还描绘了周边的地形起伏,体现出其通过延长河道减缓坡度的设计特点 。)

附属设施:保障灵渠的长效运行

泄水天平是灵渠不可或缺的溢洪设施,对保障灵渠的安全起着关键作用。灵渠共有三处泄水天平,其中南渠有两处,北渠有一处 。其建筑方法与大小天平基本相同,坝顶同样可溢流。当海洋河洪水暴涨,大小天平的泄洪能力不足时,洪水便会涌入南渠。一旦渠水水位超过泄水天平坝顶,水流就会自然再次分洪,排入湘江故道。这一巧妙设计,既有效保护了县城免受洪灾侵袭,又确保了下游渠道的安全。在洪水期,泄水天平就像一位忠诚的卫士,将多余的洪水引入湘江故道,避免灵渠因水量过大而受损;而在正常时期,它又能维持渠内水位的稳定,为航运和灌溉提供保障。

(图为船只通过陡门组图,第一张图展示船只驶向陡门,第二张图呈现陡门关闭蓄水,水位上升,船只随水位升高,第三张图是陡门开启,船只顺利通过陡门 。)

陡门:古代船闸的伟大创举

陡门堪称世界上最早的船闸,是灵渠设计中的又一伟大创举。灵渠渠道具有浅、狭、曲、急的特点,汛期水流迅疾,枯水期水流稀少,这给船只通航带来了极大困难。为了解决这一问题,古代工匠们发明了陡门。陡门实际上就是在水流较陡之处设置的门,其工作原理与现代船闸相似。当船只需要通过时,关闭陡门,使上游水位升高;开启陡门,则可增加下游水量,从而帮助船只顺利通行。在水位较低的枯水期,陡门能够拦截水流,提高水位,使船只得以通航;而在水位较高的汛期,通过合理调节陡门的开合,可以控制水流速度,确保船只航行安全。“每舟入一斗门,则复闸之,俟水积而舟以渐进,故能循崖而上,建瓴而下,以通南北之舟楫”,生动地描绘了船只通过陡门的情景。

千年运河,永恒纽带

灵渠,两千年历史的长江珠江纽带,历经战火与朝代更迭,始终维系国家统一和民族团结。自秦始皇时期开凿,至今成灌溉工程遗产,它在政治、经济、文化上作用不可或缺。稳固了两广统治,促进了南北经济交流,推动了文化融合。与越南独立不同,灵渠是两广归属中国的重要保障。现代虽航运减弱,但历史文化价值珍贵。新运河如平陆运河延续运河精神,为发展注入新活力。运河象征创新、团结、统一,激励中华民族前行。铭记功绩,传承精神,为复兴而努力。