1972年的中国,一部由上海电影制片厂出品的芭蕾舞剧电影《白毛女》,让全国观众见识到了什么叫"艺术震撼"。

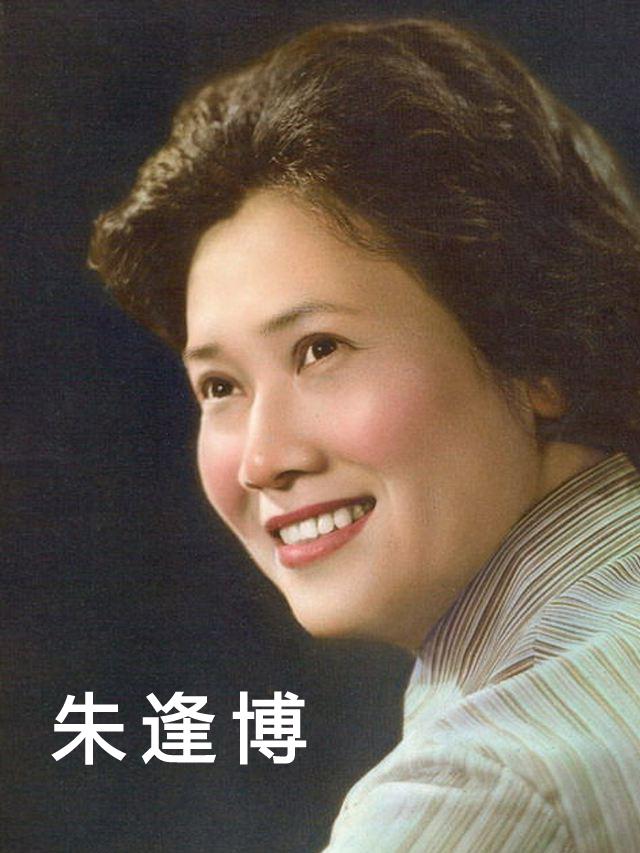

这可不是一般的作品,它请来了执导过《梁山伯与祝英台》、《祝福》的著名导演桑弧坐镇,配上了当时最优秀的芭蕾舞演员阵容:凌桂明、茅惠芳、石钟琴、董锡麟、王国俊、陈旭东、徐钰、钱永康、傅艾棣等九大主演,还有朱逢博献声配唱,这阵容放在今天也是"豪华"得让人咋舌。

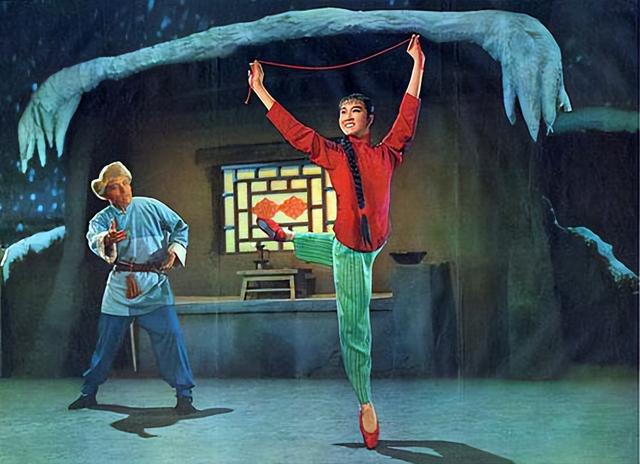

你说这部电影有多火?放映后直接在全国掀起了一股学跳芭蕾的热潮。那些经典场景,比如"北风吹"、"窗花舞"、"扎红头绳"、"秧歌舞"、"大红枣儿甜又香"、"红缨枪舞",不管是城里人还是乡下人,不管是大人还是孩子,都跟着比划,都想学两手。

说到底,《白毛女》之所以能成为当年的"现象级"作品,最关键的是它打破了人们对芭蕾舞高冷难懂的刻板印象。

它把最"洋气"的芭蕾和最接地气的民族元素完美结合,让观众看得懂、记得住、学得来。这部作品不仅在艺术上获得了成功,更重要的是它拉近了高雅艺术与普通观众的距离。

在当时,凌桂明、茅惠芳、石钟琴这三位主演可以说是红遍大江南北。特别是凌桂明,那英俊的外表配上优雅的舞姿,不知道迷倒了多少姑娘,他饰演的王大春剧照,那可是贴遍了全国千家万户的墙壁。

茅惠芳演的喜儿,清纯灵动;石钟琴的白毛女,刚柔并济,这些角色塑造得都让人过目难忘。

虽说这是一部样板戏改编的作品,但它的艺术成就是实打实的。就连现在回看,那些舞蹈场面依然优美动人,那些音乐旋律依然朗朗上口。

这就是真正的艺术作品,它超越了时代的局限,留下了永恒的美。

要说这部电影最了不起的地方,就是它证明了中国也能拍出世界级的芭蕾舞剧电影。在那个年代,能把西方的芭蕾艺术和中国的民族特色结合得这么好,这份创新精神和艺术勇气,放在今天来看都值得我们敬佩。

你看,这就是1972年的《白毛女》,一部让无数中国人对芭蕾舞从陌生到着迷的作品,一部让主创们从默默无闻到家喻户晓的作品,更是一部为中国艺术史写下浓墨重彩一笔的作品。

说起《白毛女》这部作品,很多人都能说出凌桂明、茅惠芳这些台前的明星,但要说到这部作品真正的"幕后英雄",那就不得不提胡蓉蓉了。

这位生于1929年的上海姑娘,可以说是凭一己之力,为中国芭蕾舞开辟了一条全新的道路。

要说胡蓉蓉的故事,那可真是精彩。6岁就开始拍电影,在《父母子女》、《压岁钱》、《哥儿救母记》、《小侠女》等影片中都能看到她可爱的身影。

那时候的她,就像美国的秀兰·邓波儿一样招人喜爱,还会跳踢踏舞,这让她收获了"中国的秀兰·邓波儿"的美誉。

但胡蓉蓉可不是一般的童星。小小年纪就迷上了芭蕾舞,还在索科尔斯基的俄罗斯芭蕾舞剧团客串演出。十几岁的她,就在《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》这些世界级芭蕾舞剧中崭露头角。

1946年,她更是在兰心大戏院办了个人芭蕾舞晚会,这在当时的中国可是开了先河。

时间来到1950年,上海戏剧专科学校向她抛出橄榄枝,邀请她来当舞蹈老师。胡蓉蓉从此正式开启了她的芭蕾舞教学生涯。

1960年,上海舞蹈学校成立,她担任副校长,为中国培养了一批又一批的芭蕾舞人才。

1964年,胡蓉蓉做了一个大胆的决定——将民族歌剧《白毛女》改编成芭蕾舞剧。这可不是简单的"移植",而是要把西方的芭蕾和中国的民族特色完美融合。

她带领学校的老师们反复研究、不断创新,最终在1965年的第六届"上海之春"上惊艳亮相,一举成功。

后来的故事大家都知道了,1979年上海芭蕾舞团成立,胡蓉蓉成为团长。她还多次担任国际芭蕾舞大赛的评委,让中国芭蕾舞真正走向了世界舞台。

2012年3月30日,这位为中国芭蕾舞事业奋斗一生的艺术家,在上海与世长辞,享年83岁。

说实话,如果没有胡蓉蓉的胆识和远见,就不会有《白毛女》这部开创性的作品,也就不会有后来的《红色娘子军》、《闪闪的红星》这些优秀的民族芭蕾舞剧。

她是真正的艺术先行者,用一生的热爱为中国芭蕾舞开辟了一片新天地。

当我们在欣赏《白毛女》那优美的舞姿时,别忘了这位幕后的英雄。她用毕生的智慧和热情,为我们留下了这份珍贵的艺术遗产。

看《白毛女》,主角固然精彩,但要说演技炸裂,那些配角的表现真的一点不比主角差。今天咱们就来说说这些幕后的"实力派"们,看看他们是怎么把一个个角色演活的。

先说说演杨白劳的董锡麟。1972年拍电影时,他才21岁,可你们猜怎么着?这个年轻小伙愣是把五六十岁的老农民演得惟妙惟肖。

为了这个角色,董锡麟下了多大的功夫?专门跑去找上海京剧院的院长周信芳取经,把老生的台步、动作、表情都学了个遍。

再来说说演黄世仁的王国俊。生活中,王国俊可是个英气逼人的帅小伙,但为了演好这个反派角色,他毫不犹豫地把自己"毁容"。

你看他拿着卖身契那场戏,二指夹住契约,耸目张眉,从上到下,从右到左,摇头晃脑的样子,把地主的丑恶嘴脸演得入木三分。

在"奶奶庙"见到白毛女时又惊又怂的表演,更是让人恨得牙痒痒。为了这个角色,他连找对象都耽误了,但人家根本不在乎,就是要把角色演好。

还有演张二婶的徐钰,她的故事更让人动容。徐钰从小就跟着胡蓉蓉学芭蕾,本来是要演白毛女的,但因为排练时多次受伤,医生建议她手术后离开舞台。

你猜她怎么选的?为了对芭蕾的热爱,她宁愿忍痛继续跳,最后成功塑造了张二婶这个角色。这份执着,这份对艺术的痴迷,真的让人敬佩。

扮演穆仁智的陈旭东、演赵大叔的钱永康(后来还在86版《西游记》里演过巨灵神),还有演地主婆的傅艾棣,他们都是《白毛女》中不可或缺的一份子。

可惜,时光无情。如今董锡麟和傅艾棣已经离开了我们,但他们在舞台上留下的那些精彩瞬间,永远活在观众的记忆里。

这些配角演员们,用自己的真诚和热情,为《白毛女》这部作品增添了无限的光彩。这才是真正的艺术家,哪怕不是主角,也要把每个细节都演到极致。

你看,这就是《白毛女》的魅力所在。

51年时光飞逝,那些曾经让我们魂牵梦萦的《白毛女》演员们,如今都已是鬓发苍苍。但在他们身上,我们依然能看到艺术家特有的气质。

说起近况,就不得不先提到如今80岁高龄的凌桂明。那个曾经用舞姿征服无数观众的"中国芭蕾王子",现在依然站在教学一线。

看他站在那里,虽然头发全白了,但腰板还是那么挺拔,一举一动都透着儒雅的气质。在上海舞蹈学校当校长期间,他培养了一批又一批的芭蕾舞新星,用自己的经验为中国芭蕾事业添砖加瓦。

再说说75岁的茅惠芳,她的人生轨迹颇具传奇色彩。1984年,她随着读博士的丈夫沈维滇去了美国。在底特律维恩大学芭蕾舞系任教时,她也尝过不少生活的艰辛。

后来丈夫在密歇根州立大学当上物理教授,她的生活才渐渐安定下来。虽然身在异乡,但她从未忘记家乡的亲人和朋友,常常回国探亲,特别是要见见她的好姐妹石钟琴。

说到78岁的石钟琴,她的近况让人既欣慰又心疼。她在舞台上一直跳到40岁,算是芭蕾舞演员中的"长寿选手"了。

退下来后,她投身教学工作,直到62岁才真正退休。本来和摄影师丈夫张元民过着恩爱的晚年生活,谁知2017年12月29日,相伴多年的丈夫离世了,这对她打击很大。

好在她渐渐走出了悲伤,依然保持着舞者特有的优雅气质。

时光荏苒,当年在《白毛女》中合作的演员们,有的已经离我们远去。像演杨白劳的董锡麟,2003年就因病去世了,年仅59岁;扮演地主婆的傅艾棣,也已经离开人世。

但他们在银幕上留下的艺术瑰宝,永远定格在了那个激情燃烧的年代。

现在,每当茅惠芳和石钟琴这对"姐妹"重逢,虽然眼角都爬上了岁月的痕迹,但那份从小练就的芭蕾气质依然不减。

在很多观众心中,她们永远是那个灵动的"喜儿"和坚韧的"白毛女"。

51年过去了,《白毛女》的演员们用自己的人生诠释了什么是艺术的真谛。有人远赴他乡,有人坚守初心,有人含憾离去,但他们都在中国芭蕾史上写下了浓墨重彩的一笔。

这不仅是他们个人的人生传奇,更是一代艺术家的群像写照。

51年过去了,为什么《白毛女》还能让人过目难忘?要知道,同时期的《红楼梦》、《闪闪的红星》、《梁祝》这些芭蕾舞剧,虽然也都是精品,但论影响力,还真比不上《白毛女》和《红色娘子军》。

这部作品最了不起的地方,就是它实现了真正的"民族化"突破。你看它的音乐编排,大胆打破了芭蕾舞剧"无声"的传统,在剧中加入了21首动人的插曲。

当年朱逢博演唱的这些歌曲,一经推出就传遍大江南北,到现在提起"北风吹",很多老一辈观众还能哼上两句。

再说它的舞蹈设计,更是高明。把西方芭蕾舞的优美动作和中国民间舞、戏曲武术的技巧完美融合,创造出了独具特色的"中国式芭蕾"。

像石钟琴在山洞里那段大转加小转三圈的动作,至今让人叹为观止。凌桂明跳跃起舞时那份飘逸的美感,也让人过目难忘。

现在的年轻人可能想象不到,当年《白毛女》的演员们有多拼。董锡麟为了演好杨白劳,特意跑去学京剧;王国俊为了演活黄世仁,不惜牺牲个人形象;徐钰带伤也要坚持跳舞。

正是这些艺术家们的执着和追求,才让这部作品有了灵魂。

如今,上海芭蕾舞团依然把《白毛女》当作"镇店之宝"。这说明什么?说明好的艺术作品是不会过时的。它不仅仅是一个时代的缩影,更是中国艺术家探索民族化道路的一座丰碑。

51年前,《白毛女》让我们见识到了什么是真正的艺术;51年后,当我们重温这部作品,依然能感受到它的艺术魅力。

这就是经典的力量,这就是艺术的永恒。向那些为《白毛女》付出青春、汗水,甚至生命的艺术家们致敬!他们用自己的坚守和热爱,为中国芭蕾树立了一座不朽的丰碑。