社交媒体时代,"名媛"一词早已超越了传统定义,成为公众衡量个人修养与生活态度的标尺。

近期围绕林峯妻子张馨月的争议,恰好为观察当代社会对"真名媛"与"假名媛"的认知提供了鲜活案例。

当人们将张馨月与林峯前任吴千语置于同一审视维度时,两种截然不同的人生姿态跃然眼前。

张馨月的日常行为模式折射出明显的身份焦虑。

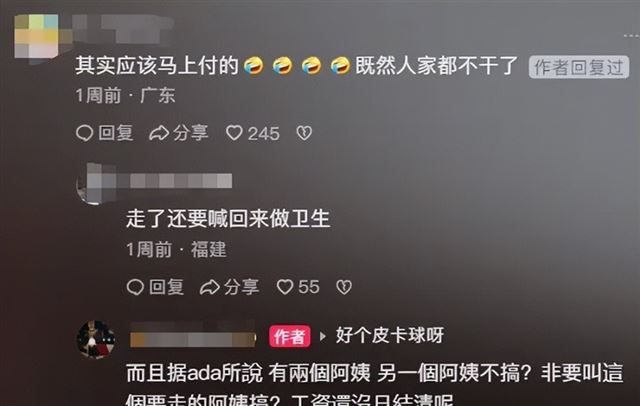

在保姆离职事件中,她展现的不仅是简单的礼仪失当,更暴露出对服务行业从业者的认知偏差。

要求反复检查行李箱、故意拖延结薪时间等细节,本质上是对自我身份的不确定感外化。

这种行为模式与心理学中的"过度补偿"理论不谋而合——通过强化阶层差异的仪式感,试图弥补内心的不安全感。

这种刻意营造的优越感,恰如社会学家布尔迪厄所言:"文化资本匮乏者往往通过夸张的符号消费来建构身份认同。"

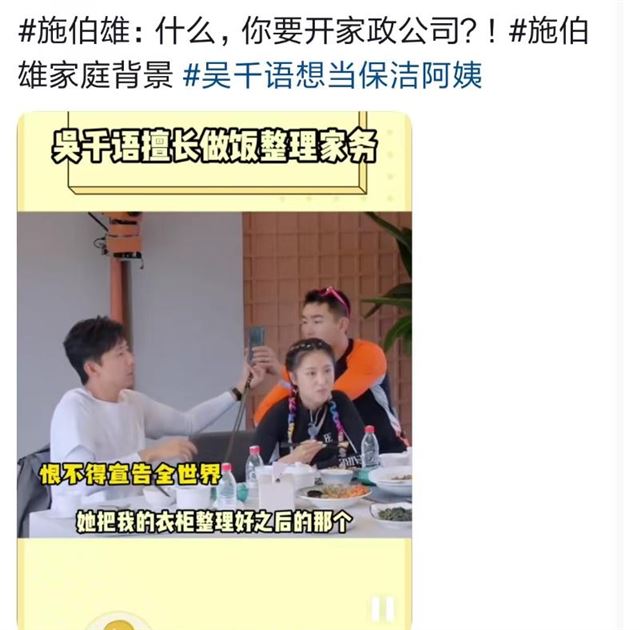

吴千语的生活哲学则呈现出截然不同的光谱。

其对保姆职业的尊重不仅停留在言语层面,更转化为切实的行动关怀。

为保姆庆生、主动参与家务劳动等行为,展现的是发自内心的平等意识。

这种自然流露的教养,与英国贵族文化中"Noblesse oblige"(位高则任重)的理念形成跨时空呼应。

当她在节目中坦言"若不从事演艺工作,愿当专业保姆"时,这种职业平等观已然超越阶层界限,触及现代文明的核心价值。

在生活细节的呈现方面,两人的差异同样耐人寻味。

张馨月社交平台展示的烹饪作品屡现破绽——发丝残留的鸡翅、摆盘粗糙的外卖式餐点,暴露出表演性展示与真实生活的割裂。

这种精心设计却漏洞百出的"生活剧场",恰是消费主义时代"伪精致"的典型症候。

反观吴千语的厨房记录,面粉沾染的围裙、未加滤镜的烘焙过程,反而构建出真实可感的生活美学。

这种不完美的完美,正是法国思想家罗兰·巴特"刺点"理论的现实映照——那些看似瑕疵的细节,恰恰成为打动观者的情感触点。

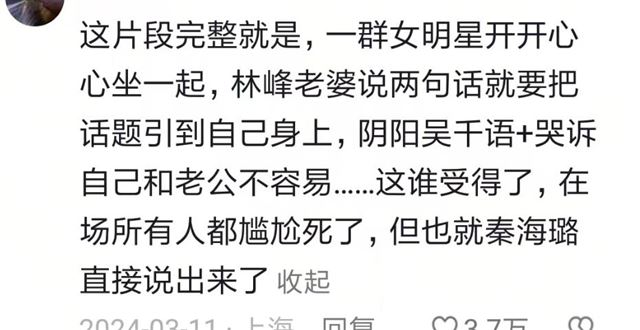

公众场合的言行差异更成为评判焦点。

张馨月在综艺节目中频繁影射丈夫前任的行为,本质上是通过贬损他人来确认自身价值,这种"比较优势"的获取方式,暴露了深层的心理脆弱。

而吴千语面对媒体追问情感历程时的得体回应,则展现出真正的情绪掌控力。

社会心理学研究显示,过度强调竞争关系的个体,往往存在自我认同危机。

这种差异在镜头语言的放大下,转化为公众对个人修养的直观判断。

价值取向的深层次分歧,在两人对待物质财富的态度上尤为显著。

张馨月对奢侈品的展示常伴随着明显的符号炫耀,这种直白的物质主义表达,与凡勃仑"炫耀性消费"理论高度契合。

而吴千语选择将财富转化为文化体验与技能提升,其考取的品酒师资格、持续精进的烹饪技艺,体现的是对"文化资本"的持续积累。

这种差异本质上反映了两种不同的阶层跃迁路径:前者停留于符号占有层面,后者致力于实质性的自我提升。

社会学家齐美尔关于"时尚心理学"的论述,或许能为此现象提供注解:新兴阶层往往通过模仿上层符号寻求认同,而真正具备文化资本的群体则致力于创造新的价值标准。

张馨月对"名媛"标签的刻意追逐,本质上是对既有范式的机械复制;吴千语自然流露的修养,则是对传统名媛内涵的当代重构。

这种差异在数字化生存时代被无限放大,每个生活细节都成为公众评判的素材。

舆论场的持续发酵,折射出社会对"真名媛"标准的重新定义。

公众不再简单以财富多寡或婚姻对象评判个人价值,转而关注个体在细微处展现的人文关怀与精神境界。

当网友批评张馨月"赢了婚姻却输了体面"时,本质上是在呼唤超越物质层面的文明尺度。

这种集体意识的转变,预示着社会价值评判体系正在向更本质的维度回归。

从更宏观的视角观察,这场讨论实质是传统阶层观念与现代文明价值的碰撞。

真正的名媛气质不应是特权的装饰品,而应成为推动社会文明进步的精神资源。

当公众期待张馨月实现"从假到真"的蜕变时,本质上是希望见证个体突破身份焦虑、实现精神成长的可能性。

这种期待本身,已然构成社会文明进程的生动注脚。