最近热播的玄幻剧《将夜》里面有个情节:男主角宁缺依靠小师叔留下的字迹,学会了浩然剑气。

在金庸的《侠客行》里面也有同样的桥段:石破天光靠看字形就领悟了绝世武功,成为武林第一。

这样的情节在武侠小说、玄幻小说中比比皆是,那么,这种情况是否真有依据呢?

说实话武学我是不懂,但据练武之人说武功和书法都有心法,心法可以相通,书法的用笔也能被武功招数借鉴运用,达到圆转如意的境界。

好吧,姑妄听之吧。不过书法倒是真的有实际事例证明可以由武入书,最出名的莫过于张旭看公孙大娘舞西河剑器,并因此而得草书之神。

除此之外,三国大书法家钟繇曾说过:“每见万物,皆书象之”。汉代蔡邕在《九势》中也说:“夫书肇于自然,自然即立,阴阳生焉;阴阳即生,形势出矣”。清朝刘熙载更是强调师法自然,“与天为徒”。

所以,书法取法自然这一点倒是确实存在的,但至于是否能像小说中说的那样,在书法中蕴含武功,做反向输出——可能一笑是孤陋寡闻,还没见到实证。

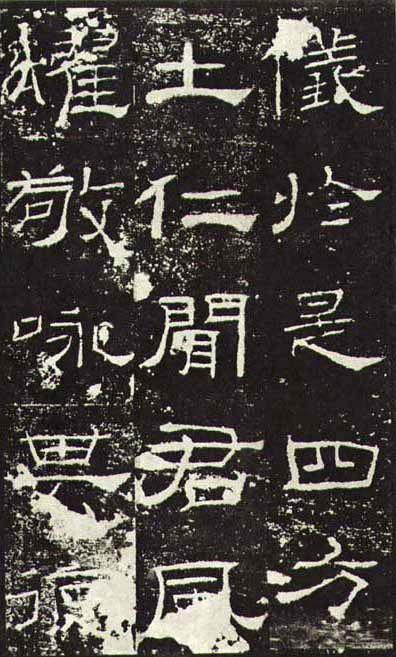

不过今天一笑倒是带来了一幅据说带有剑意的碑刻,看看能否有人领悟。

这个碑刻如果继续之前用人来比拟方式的话,它就像是一名剑客,还是那种饱经沧桑、身形消瘦但锐气逼人的那种。

它,就是汉隶精品《礼器碑》。

礼器碑

《礼器碑》四面拓本

观其原文,瘦劲宽绰,笔画刚健,用笔力注笔端,如干将莫邪,锋利无比。

清代书法家王澍在《虚舟题跋》中评此碑说:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者,而此碑最为奇绝,瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。”

这些特点在长笔划中表现得尤为突出。如百、下的长横,雁尾下顿后并不急于收笔,继续向右延伸出锋很长。左右开张,绵延不绝。

《礼器碑》也并非一味生硬。而是刚柔相济,曲直相辅。如四、自、曰等字左起一竖划呈“S”曲线,避免了方框字书写的呆板。

《礼器碑》全称《汉鲁相韩勑造孔庙礼器碑》,又称《韩明府孔子庙碑》、《韩勑碑》等,主要是颂扬韩敕带头修饰孔庙之事,碑侧及碑阴还刻着捐资立石的官吏姓名及钱数——这跟现在的光荣墙差不多,只不过人家的不会经常换。

此碑在宋代就很受追捧,欧阳修的《集古录》、赵明诚的《金石录》均有收录。

到了明代,书法家郭宗昌就吹得更厉害了。

他在《金石史》中评价:“汉隶当以《孔庙礼器碑》为第一”。

还说“其字画之妙,非笔非手,古雅无前,若得之神功,非由人造,所谓‘星流电转,纤逾植发’尚未足形容也。汉诸碑结体命意,皆可仿佛,独此碑如河汉,可望不可即也。”

实际上,《礼器碑》与前面所提的其它名碑的差距并没那么大。

只不过《礼器碑》中正典雅,法度森严,方正中寓险绝,平静中伏变化,通篇骨力通达,神完气足,确实算得上是汉隶之极则。

PS:关于以书法入武功,一笑年少中二时试过,个人经历得出的结论是:书法有助于平心静气、灵活手腕,但如果用于克敌制胜、打架搏斗还是算了吧(一个字没写完就已经被人打倒在地了——也许是功力还没到家……)。至于我前面写的笔画如刀剑之类的,那是比喻、比喻、比喻……

(未完待续,本文为《趣说汉字书法史》系列文章,加关注可看之前文章以及及时获得更新提示。每天1分钟,通晓书法史。)