在中晚唐阶段,唐朝面临着内外交困的局面,首都多次被攻陷,皇帝也屡次逃亡,局势十分严峻。然而,即便在这个衰落的时期,唐朝的对外战争依然有令人瞩目的表现。比如在唐武宗统治期间的842年至843年,唐军仅以3000骑兵的兵力,孤军深入回鹘王庭,成功击败了10万回鹘大军,最终灭亡了回鹘汗国。那么,晚唐的唐军是如何在如此艰难的情况下完成这场罕见的“灭国之战”的?

唐军仅以3000兵力击溃回鹘10万大军,这一战果并非偶然,而是多方面因素共同作用的结果。从外交层面看,唐朝当时已与周边多个部落结盟,形成了对回鹘的战略包围;军事上,唐军统帅李晟善于利用地形优势,采取灵活机动的战术;政治上,回鹘内部矛盾重重,各部落之间缺乏有效配合。此外,唐军训练有素,装备精良,士气高昂,而回鹘军队虽然人数众多,但组织松散,战斗力参差不齐。这场战役的胜利充分体现了唐朝在军事、外交和政治等方面的综合实力,也反映出战争胜负往往取决于多方面因素的较量。

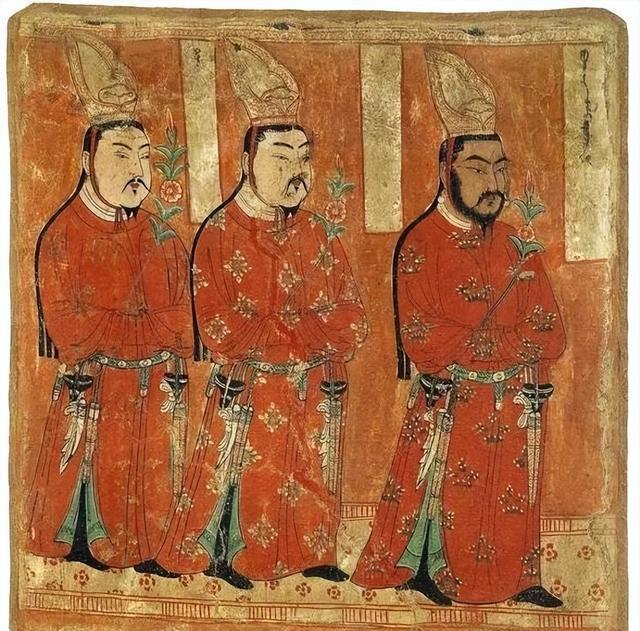

这幅图展示了唐代回鹘的样貌。回鹘是当时活跃在中国西北地区的一个重要民族,他们在唐朝的历史中扮演了关键角色。通过这幅图,我们可以直观地感受到回鹘人的服饰、生活习俗以及他们与唐朝的互动关系。这不仅帮助我们更好地理解那个时代的历史背景,也让我们对回鹘文化有了更深入的认识。

首先,唐朝采取策略,通过分化和削弱回鹘各部落的力量,对愿意归顺的回鹘部落进行封赏,以此来孤立回鹘的乌介可汗。

公元840年10月,天德军节度使温德彝向唐武宗紧急报告,称回鹘残部正大规模进犯西域,其军队绵延六十里,阵势浩大。面对这一严重威胁,唐武宗迅速作出决策,命令振武军节度使张仲武率军北上,加强边防防御,准备迎击回鹘的进攻。

841年正月,刘沔报告说回鹘军队已经撤离,朝廷觉得这次回鹘的侵扰不过是小打小闹,不值得太过担心,于是命令张仲武的部队也撤回来。可是没过多久,回鹘又掉头南下,发动了新一轮的进攻。唐武宗对此非常不满,亲自写了《赐背叛回鹘敕书》,痛斥回鹘背信弃义。为了摸清回鹘的真实意图,朝廷在不主动挑起冲突的前提下,派了一个叫魏谟的官员前往北方调查情况。这一来二去,唐朝和回鹘的关系迅速恶化,局势变得剑拔弩张。

唐武宗李炎,生于814年7月2日,卒于846年4月22日。

公元841年五月,回鹘部落的温没斯、历支王子及多贤将军等七位首领,带着超过3100名回鹘百姓向唐朝投诚。

公元842年四月,温没斯部落归顺唐朝后,朝廷正式将其命名为归义军,并任命温没斯为左金吾大将军,赐予军旗和武器装备,将其纳入边境防御体系。这一安排体现了唐朝对温没斯归附的重视,旨在通过重用该部落来削弱敌对势力乌介可汗及其部族的凝聚力。

在温没斯归顺唐朝的过程中,他以“侵扰唐朝边境”为由处决了部落首领赤心和仆骨。随后,赤心和仆骨的部落被另一支回鹘部落那领吸吞并。那领吸率军进犯唐朝边境,唐朝将领张仲至带领三万大军迎战,成功击败那领吸的叛军,并“收降其七千帐,将其分散安置到各地。”

面对北方的回鹘势力,唐朝的政策十分清晰:回鹘人若效仿温没斯,归顺朝廷,便可获得官职,受到重用。例如,温没斯本人就被任命为唐朝将领,其部落也被纳入边防军体系。然而,若选择与唐朝对抗,领吸部落的命运就是前车之鉴。

唐朝派出的3000人小分队独自深入回鹘腹地攻打乌介可汗大本营时,其他回鹘部落并没有听从可汗的指挥联合抵抗,而是选择袖手旁观。这种局面为后来唐军创造了有利条件,使得这3000人能奇迹般地击败乌介可汗的10万大军。更重要的是,这次胜利为唐军在北方重新整编军队、准备后续战斗争取到了宝贵的时间。

李德裕,生于公元787年,卒于850年。

其次,唐朝军队采取了双管齐下的策略。他们一边接纳温没斯的归顺,借此削弱回鹘内部凝聚力,同时积极整顿军备,以防万一与回鹘爆发冲突。这样既通过外交手段分化对手,又在军事上未雨绸缪,为可能的战争做足了准备。

早在会昌年间,李德裕就开始在北方边境做军事准备。到了公元841年,他调动了陈许和郑滑两支军队,各派出3000多名士兵前往太原地区驻防。考虑到唐军步兵在面对回鹘骑兵时处于劣势,李德裕还从浙西、宣州等地征调了七百多名弩手,专门派往北方,以提升步兵对抗骑兵的战斗力。

朝廷不仅将军队调往现今的山西一带驻扎备战,还正式委任刘沔担任河东节度使,同时提拔李钟顺为振武军节度使。此外,在李德裕的举荐下,朝廷决定任命作战勇猛的石雄为天德军防御副使,以加强边防力量。

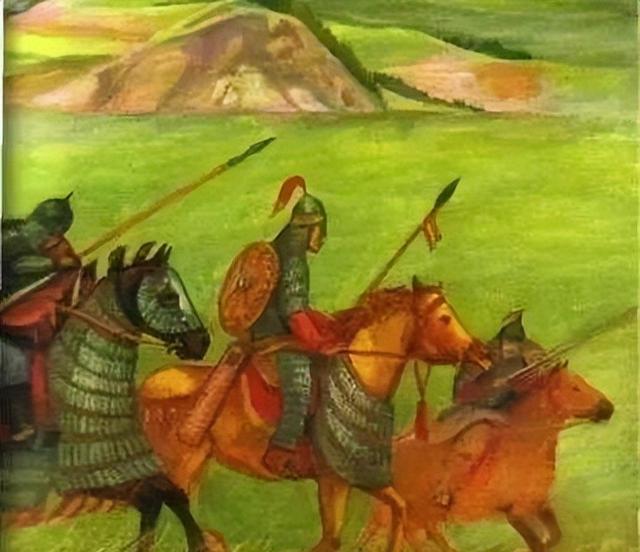

图中展示的是回鹘重装骑兵。

唐朝在山西集结兵力,精心安排各支军队和将领,把山西变成对抗回鹘的战略基地。唐军从山西出发攻打回鹘时,主力部队驻守山西,随时为前线提供支援。即使唐军进攻回鹘失利,山西的驻军也能成为守护国家领土的关键防线。

唐朝在选拔将领时,特别看重实战能力。以刘沔为例,他最初担任牙将,年轻时就在对抗藩镇军队时表现突出,常常冲锋陷阵。在西北边境的多次战役中,他屡次建立战功。特别是在唐文宗时期,刘沔与党项人的战斗中表现尤为出色。据《旧唐书》记载,党项人入侵现今的宁夏地区时,刘沔率军迎战,最终将敌军全歼,无一幸存。

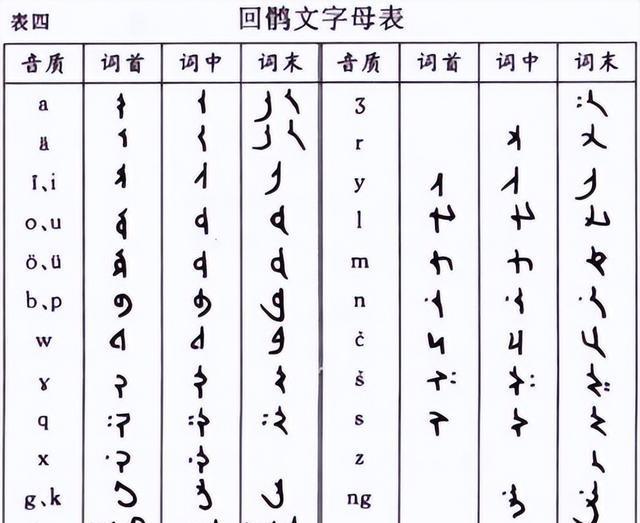

图中展示的是回鹘文的书写形式。

第三,针对乌介可汗率领的十万大军,唐军迅速制定了周密的作战计划。他们不仅调动了自身的精锐部队,还联合了多个少数民族的武装力量,共同组建了一支强大的远征军,旨在对回鹘进行有力反击。

李德裕在军事上做了几手准备:首先,他加强了边防的防御工事,确保边疆安全;其次,他整顿了军队的编制,提升了士兵的战斗力;再者,他增加了军需物资的储备,以应对可能的长期作战;最后,他还积极与周边国家进行外交联络,争取更多的支持和援助。这些措施都是为了确保国家在面临外部威胁时能够迅速有效地做出反应。

在云州和朔州通往天德、振武军的主要道路上,朝廷设立了检查关卡,严格限制唐朝边境居民与回鹘人之间的接触和交流。

重新修缮夏州通往天德的道路。

为确保前线部队的粮食供应充足,朝廷采取了多项措施。首先,加快粮食收割进度,提升军粮储备。同时,派遣刘沔率军驻守云伽关等战略要地,加强边境防御,防止回鹘势力渗透。此外,严密监控边境动向,防范敌方刺探军情,保护边境居民安全。这些举措旨在保障军队后勤供给,维护边疆稳定。

动员当地青壮年与驻军协同防御太原,将山西全境构筑为抵御回鹘入侵的坚固防线。

唐朝在军事上积极整合少数民族力量,将沙陀族和党项族等部族军队纳入其作战体系。这种做法不仅增强了唐军的整体实力,也促进了民族间的融合与协作。通过这种方式,唐朝有效地利用了这些少数民族的战斗力,提升了其军事行动的效率和效果。

《唐武宗朝对待南迁回鹘策略》这篇论文提到,当时唐朝军队里少数民族士兵占了很大比例。研究发现,在对抗南迁回鹘的战事中,唐军大量动用了少数民族的武装力量。从史料记载来看,这些非汉族士兵在军队中扮演了重要角色,构成了唐军的主要作战力量之一。这一现象反映了当时唐朝军队的组成特点,也展现了唐朝在军事上对少数民族的倚重。

南面军中新增了600多名沙陀士兵。

西南面军新增了来自吐谷浑、沙陀和铁勒的六千多骑兵,还有党项拓跋部的一些士兵。

东南面军中新增了一批来自奚族、室韦和契丹的士兵。这些不同部族的战士被编入军队,增强了整体实力。他们的加入为东南面军注入了新的力量,提升了作战能力。这些士兵来自北方游牧民族,擅长骑射,为军队带来了独特的战术优势。他们的到来不仅扩充了军队规模,还丰富了军队的作战方式。东南面军通过吸纳这些部族战士,进一步增强了自身的战斗力,为后续的军事行动奠定了坚实基础。

沙陀、铁勒和党项族的骑兵部队将在这一过程中扮演关键角色。这些游牧民族的精锐骑兵凭借其出色的机动性和战斗力,成为不可或缺的军事力量。他们不仅具备卓越的骑射技能,还擅长长途奔袭和快速突击,在战场上展现出独特的战术优势。这些来自北方草原的骑兵队伍,以其强悍的战斗作风和灵活的作战方式,为整个战局带来了显著的改变。

按照战略规划,唐军主力被划分为三个作战集团:刘沔统率的南部兵团、李思忠率领的西南兵团以及张仲武指挥的东南兵团。这三支主力部队呈三角阵型展开,形成了相互策应的防御体系,确保了整体战略部署的协同性。

唐朝时期的骑兵部队

唐军在山西地区进行了充分的军事准备,他们与当地少数民族结成联盟,共同对抗回鹘势力。山西被确立为唐军对抗回鹘的战略后方,为此,唐军还特别制定了一种名为“挖心战术”的作战策略,旨在削弱回鹘的核心力量。

在战事打响之前,唐朝早已通过密探掌握了乌介可汗的准确行踪。然而,乌介可汗对唐军的态度极为傲慢,完全低估了对手的实力。他根本没想到唐军会主动发起进攻,毫无防备之心。

唐军统帅石雄精心挑选了一支精锐部队,这支队伍由汉族骑兵中的佼佼者、沙陀族的李国昌部队、党项族战士以及铁勒部落的骑射高手组成,总计3000人。他们采取了一种被称为“挖心战术”的作战策略,直接对敌军的核心——可汗的王庭发起突袭。这种战术旨在迅速瓦解敌军的指挥中心,从而取得决定性的战场优势。

战斗一开始,唐军就迅速展开攻势,沿途几乎没有遭遇强力的抵抗。早在战前,唐朝就已经通过策略成功分裂了回鹘部落,导致大部分回鹘部落要么选择中立,要么直接支持唐朝的军事行动。乌介可汗陷入了孤立无援的境地,身边缺乏忠诚的部队与他共同抵御唐军的进攻。在激烈的战斗中,乌介可汗本人也被唐军的箭矢所伤。

唐军惯用孤军深入、直捣黄龙的策略,这在多次战役中得到了验证。例如,苏定方曾率领主力部队直击西突厥,而李靖则指挥3000精锐骑兵突袭东突厥的核心地带。这些成功案例的背后,离不开唐军骑兵精良的装备和对战术的娴熟掌握。

李靖,生于公元571年,卒于649年。

唐军部署了10万兵力作为后备力量,为前线3000骑兵提供强有力的后方支援。

在战事进行时,发生了一个小插曲。乌介可汗被唐军追击,带着几百名骑兵一路逃跑。他可能打算逃到更北的地方,重新集结兵力,与唐军展开激战。因此,唐军必须迅速行动,尽快消灭回鹘部队,避免拖延战局。

在形势极为危急的时刻,刘沔率领的10万唐军从山西全线出击,分多路包抄回鹘军队。面对唐军的围攻,回鹘部队被迫投降。经过激烈战斗,唐军以3000兵力击溃了1万回鹘士兵,并俘获了5000多名敌军,取得了全面胜利。

上图展示了回鹘人的典型外貌特征。

总的来说,唐朝仅用3000骑兵就击败了回鹘,这场看似以少胜多的战役,实际上是唐朝在政治、外交和军事等多个方面精心运作的成果。这支精锐的唐军,就像一把锋利的匕首,直插回鹘的核心,给了他们致命一击,最终迫使回鹘向唐朝俯首称臣。