“民以食为天”,粮食,作为人类生存的根基,其重要性不言而喻。回溯历史,粮食产量的每一次重大突破,都与科技的进步紧密相连。从传统农耕时代迈入现代农业阶段,杂交技术与转基因技术宛如两颗璀璨星辰,在提升粮食产量、保障全球粮食安全的征途上闪耀着熠熠光辉。

当下,全球人口呈持续增长之势,据联合国预测,到 2050 年,世界人口或将突破 90 亿大关。于此同时,气候变化带来的极端天气频繁肆虐,耕地资源愈发稀缺,粮食供应面临着前所未有的严峻挑战。在此背景下,杂交技术与转基因技术为人类带来了新的曙光,它们能够大幅提高农作物产量、增强作物抗病虫害能力,已然成为现代农业发展的中流砥柱。

然而,这两项技术在备受瞩目的同时,也引发了广泛的争议,尤其是在安全性方面。民众忧心忡忡,担心转基因食品会危及健康,忧虑杂交品种可能带来未知风险。那么,这两项技术究竟孰优孰劣?它们的安全性又是否经得起科学的审视与时间的检验?接下来,让我们深入探究二者的奥秘。

一、杂交技术:传统育种的智慧结晶 (一)杂交技术的原理

(一)杂交技术的原理杂交技术,作为一种传统的育种手段,其核心原理是通过人工或自然的方式,将不同亲本的优良性状巧妙结合,培育出更为优异的新品种。在这一过程中,基因重组起着关键作用。当两个具有不同基因组合的亲本进行交配时,它们的遗传物质在减数分裂过程中发生重新组合,犹如一场精妙的基因 “洗牌”,从而产生具有新基因型的后代。

杂种优势也是杂交技术的重要体现。不同品种间的基因重组,能够使杂种后代展现出超越亲本的优良性状,如更强的生长势、更高的产量、更好的抗逆性等。以杂交水稻为例,通过选用具有高产、抗病、优质等不同特性的水稻品种进行杂交,其后代往往能集多种优势于一身,大幅提升粮食产量,为解决全球粮食问题立下汗马功劳。

(二)操作流程杂交技术的操作流程犹如一场精细的农业 “交响乐”,各个环节紧密配合。首先是亲本选择,育种家们如同严苛的 “选拔官”,依据育种目标,精心挑选具有所需优良性状的亲本,确保它们优缺点互补,且至少有一个能适应当地的环境条件。接着是杂交环节,通过人工授粉或自然授粉的方式,让亲本进行交配,产生杂种种子。随后进入种子生产阶段,对杂种种子进行悉心培育。

在后续的选种测试中,育种家们仔细甄别,保留具有优良性状的个体,并通过后代测试来确认这些性状能否稳定遗传。若某些后代表现出色,便进入品系选育环节,进一步优化和提纯,直至形成一个性状稳定、一致的新品系。最后,经过层层筛选的优质品种得以推向市场,为农业生产注入新的活力。

(三)安全保障杂交技术拥有悠久的历史,人类运用这一技术改良作物品种已有数千年之久,其遵循的是自然界中物种基因交流与重组的基本规律,与自然进化的过程相契合。长期以来,杂交作物在全球范围内广泛种植,被人类大量食用,并未引发明显的安全问题。以袁隆平院士研发的杂交水稻为例,自问世以来,已在全球众多国家和地区推广种植,数十亿人食用多年,其安全性得到了充分的验证。

在监管层面,各国政府对杂交育种都制定了严格的法规和标准。从亲本的选择、杂交过程的监控,到新品种的审定与推广,每一个环节都有专业人员把关,确保推向市场的杂交品种安全可靠,让消费者吃得放心。

二、转基因技术:现代基因工程的创新 (一)转基因技术的原理

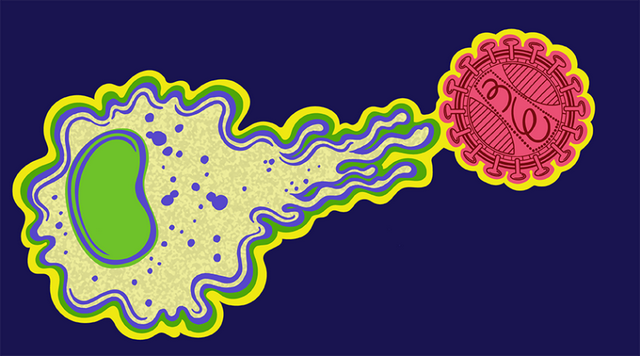

(一)转基因技术的原理转基因技术,作为现代基因工程的璀璨明珠,是指利用 DNA 重组、转化等前沿技术,将特定的外源目的基因精准导入受体生物的基因组中,使之产生可预期的、定向的遗传改变。这一过程犹如一场微观世界的 “基因手术”,打破了物种间的天然屏障,实现了基因的跨界交流。

以转基因抗虫棉为例,科学家们通过巧妙的基因工程手段,将苏云金芽孢杆菌中能够产生杀虫蛋白的 Bt 基因导入棉花细胞。如此一来,棉花便如同拥有了自身的 “生物武器”,在生长过程中能够持续合成 Bt 杀虫蛋白,对棉铃虫等鳞翅目害虫形成致命威慑,有效减少害虫侵害,保障棉花的产量与质量。

(二)操作要点转基因技术的操作流程宛如一场精细复杂的高科技 “芭蕾舞”,每一步都需要精准无误。首先是目的基因的获取,科学家们运用化学合成法、PCR 扩增等先进技术,从浩瀚的基因库中精准筛选出所需的优良基因,这一过程如同大海捞针,却又精准高效。接着是载体构建,将获取的目的基因与合适的载体巧妙结合,形成重组 DNA 分子,为后续的基因转移搭建 “桥梁”。

随后进入转化导入环节,通过农杆菌介导法、基因枪转化法等多种精妙手段,将重组 DNA 分子成功送入受体生物细胞内,实现外源基因的 “登陆”。最后是筛选鉴定,利用分子生物学检测技术,在众多细胞中精准甄别出已成功整合外源基因并稳定表达的转化体,确保每一个获得转基因性状的个体都符合预期,为农业生产注入强大的科技动力。

(三)安全管控在转基因技术蓬勃发展的同时,安全问题始终备受关注,各国政府纷纷出台严格且完善的法规政策,为其保驾护航。从实验室研究到田间试验,再到商业化推广,每一个环节都处于严密的监管之下。

在上市前,转基因产品需历经营养学评价、毒理学评价、过敏性评价以及非期望效应评价等多维度、全方位的严苛审查,确保对人类健康无虞。同时,标识制度的建立让消费者拥有充分的知情权,能够自主选择是否食用转基因食品。诸多权威科学机构,如世界卫生组织、联合国粮农组织等,在经过大量深入研究后郑重声明:凡是通过安全评价、合法上市的转基因食品,与传统食品在安全性上并无二致,可以放心食用。这一结论为转基因技术的稳健发展筑牢了坚实根基,让民众吃下 “定心丸”。

三、安全性深度对比 (一)食用安全

(一)食用安全杂交作物,作为天然基因重组的结晶,在漫长岁月中与人类饮食文化深度交融,已然成为餐桌上的常客。以常见的杂交玉米为例,其亲代皆为玉米家族成员,通过杂交优化性状,在全球广泛种植,人类食用历史悠久,未现不良反应,安全性久经考验。

转基因食品在成分上与传统食品相近,诸多权威机构的研究成果为其安全性背书。历经严格审批流程,从基因筛选、导入到产品检测,层层把关,确保进入市场的转基因食品符合食用标准。以转基因大豆制成的食用油为例,在上市前经过了大量的实验和评估,未发现对人体健康有不良影响,可放心食用。

(二)环境影响杂交技术在基因流动方面相对保守,多在同一物种或近缘物种间进行,对生态系统的原有秩序扰动较小。就像杂交小麦的种植,虽改良了品种,但其基因交流仍在小麦家族范畴内,不易引发生态失衡。

转基因技术虽实现了跨物种的基因转移,但在发展进程中,科研人员精心设计了多重防护措施。例如,通过特定的基因调控元件,限制外源基因的扩散,避免 “基因污染”。从全球转基因作物种植的长期监测数据来看,并未出现大规模破坏生态环境的案例。

总体而言,在科学的 “保护伞” 下,杂交技术与转基因技术只要合理应用,对生物多样性的负面影响均可控制在极小范围内,为可持续农业发展提供有力支撑。

四、消除误解,拥抱科技通过深入剖析杂交技术与转基因技术的原理、操作流程及安全保障体系,我们能够清晰地认识到:二者在安全性上均有着坚实的保障,不存在本质性的差异。杂交技术凭借悠久的历史应用与严格的传统监管,为全球粮食供应立下赫赫战功;转基因技术则依托现代科学的精准操控与全方位的法规约束,在农业、医药等诸多领域展现出强大的创新活力与应用潜力。

民众对新技术存在担忧乃人之常情,然而,我们应以科学的眼光、理性的思维看待这些技术的发展。在全球粮食安全与生态保护的严峻挑战面前,拒绝科技进步绝非明智之举。我们应积极拥抱杂交技术与转基因技术,充分发挥它们的优势,为人类的可持续发展注入源源不断的动力,让科技的光芒照亮我们迈向未来的道路,守护好地球家园的每一寸土地与每一份生机。