2023年3月21日,台北松山机场笼罩在绵密春雨中,汪小菲的深色西装被雨水洇出斑驳痕迹。这个场景被台媒镜头捕捉时,没有人想到这场明星家庭纠纷会演变成横跨两岸的文化碰撞实验。当葛斯齐曝光汪小菲与S妈41分钟的对话记录,我们看到的不仅是个人情感的纠葛,更是一面折射现代社会多重矛盾的棱镜。

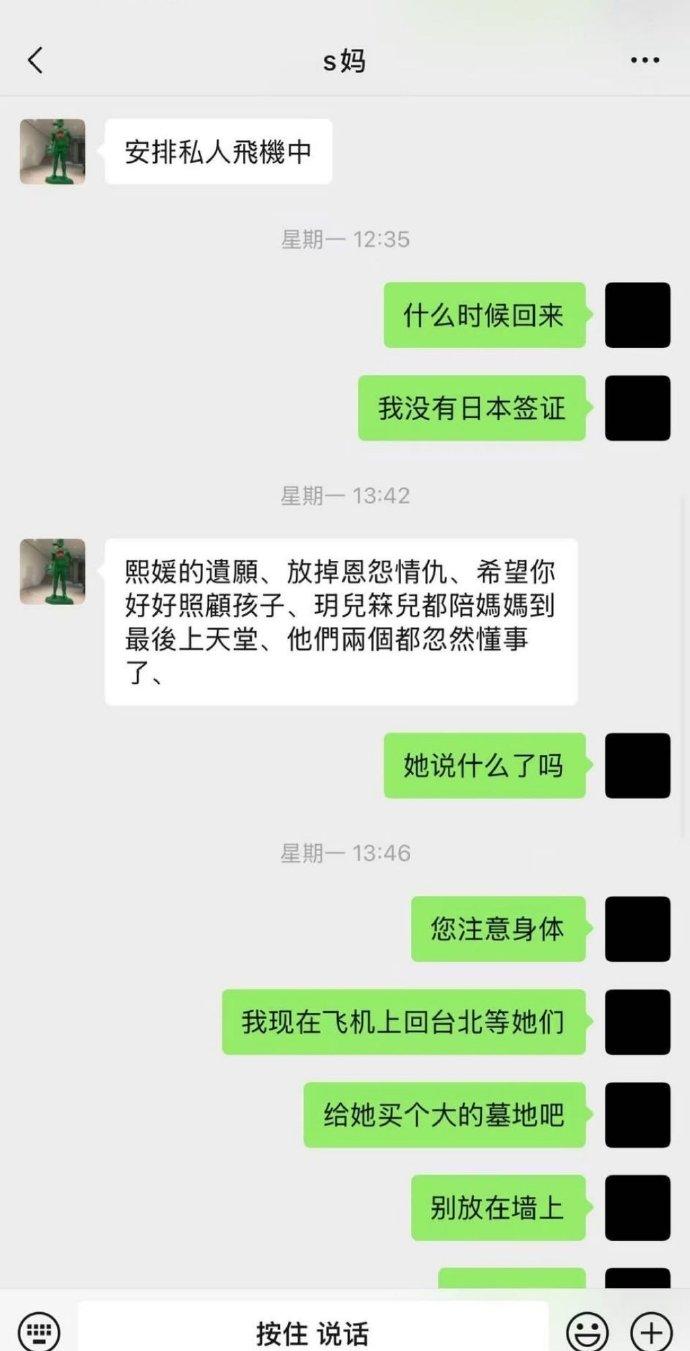

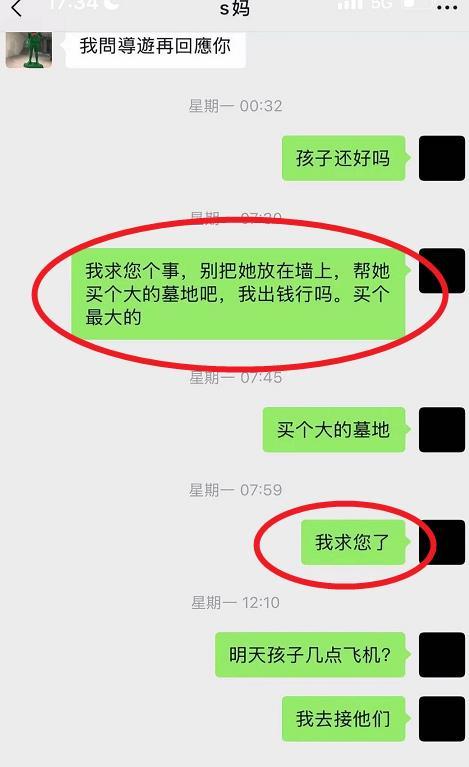

在对话记录中,"墓地尺寸"这个细节意外成为焦点。汪小菲反复恳求购买"最大的墓地",这种对物理空间的执着,暗合着北方传统丧葬文化中对"厚葬"的集体记忆。北京十三陵的恢宏规制,曲阜孔林的家族聚葬,这些文化基因在遭遇台湾现代殡葬理念时,碰撞出令人唏嘘的火花。

台湾殡葬管理处的数据显示,2023年台北市壁葬塔位使用率已达73%,树葬申请量同比激增40%。这种空间集约化的安葬方式,在年轻世代中被称为"云上纪念"。大S选择的长眠方式,恰是这种新式殡葬理念的实践。但汪小菲坚持的"入土为安"传统,又与大陆近五年兴起的"生态墓园"运动形成有趣对照——据统计,大陆生态葬比例从2018年的2%提升至2023年的17%,但仍远低于台湾地区的38%。

这种生死观差异在明星家庭中被无限放大。就像王家卫电影里的旧上海旗袍遇上台北101的玻璃幕墙,每个细节都成为文化认同的隐喻。S妈提到的"放在墙上"与汪小菲坚持的"买墓地",本质上是对生命终结形态的不同想象。当我们刷着手机围观这场"墓地之争"时,是否也在不自觉地参与着传统文化的解构与重构?

台媒用"雨中下跪"的镜头语言构建叙事,大陆网友在弹幕里刷着"真男人"的赞叹,这场跨海峡的舆论狂欢创造了一个奇特的传播学样本。台湾政治大学传播学院的研究显示,涉及两岸明星的新闻,社交平台互动量通常是普通娱乐新闻的3.2倍。这种传播势能,让私人对话变成了公共文本的解剖实验。

在曝光的对话记录中,汪小菲11次提到"孩子",7次使用"恳求"语气,这种高频词分布被语言学家解读为"创伤性重复"。但媒体更热衷截取"最大的墓地"这种视觉化片段,就像把普鲁斯特的《追忆似水年华》压缩成抖音卡点视频。当我们用"吃瓜"心态围观明星家事时,是否意识到自己正在参与某种情感剥削?

值得关注的是数字时代的新型吊唁仪式。大S超话里粉丝自发组织的"云守夜"活动,连续41天保持话题热度,这种赛博空间的集体悼念,与现实中简化到极致的安葬仪式形成魔幻对照。中央戏剧学院新媒体研究所的调研显示,95后群体中63%的人认为"社交平台悼念比实体葬礼更有仪式感",这个数据或许能解释为何S家选择低调处理。

在这场风波中,最刺痛的细节是孩子们未能送别母亲的最后时刻。儿童心理学研究证实,8-12岁儿童对死亡概念的认知需要具体仪式支撑。台北荣总医院精神科2023年的案例显示,未能参与父母葬礼的儿童,出现分离焦虑的比例高达71%。这个数据让S家的决定显得尤为沉重。

但换位思考,明星家庭是否享有隐私权的"豁免条款"?清华大学法学院2022年提出的"公众人物家庭事务分级保护"理论,试图在公共利益与个人隐私间划出动态边界。当汪小菲说"我出钱行吗"时,这句话在法律层面可能涉及遗产处置权问题,但在舆论场已被解构成"深情前夫"的人设标签。

更具现代性启示的是家庭关系的数字化存档。对话记录中反复出现的"星期一的同一天"时间锚点,像极了社交软件的聊天记录截图。我们正在进入一个所有家庭对话都可能成为呈堂证供的时代,这对亲密关系建设意味着什么?或许正如社会学家项飙所言:"即时通讯创造了永不落幕的家庭剧场。"

当这场明星家事逐渐淡出热搜,真正留下的或许是对现代社会的灵魂拷问:在流量经济的裹挟下,我们如何守护生死的尊严?当文化差异被简化为热搜话题,我们是否失去了深度对话的能力?那些在评论区争吵"该不该买大墓地"的网友,或许都在不自觉地寻找自己的文化锚点。

下次刷到类似新闻时,不妨多问自己一句:我们是真的在关心他人的悲欢,还是在借他人的故事填补自己的情感空洞?这个问题的答案,或许能让我们在吃瓜时代保持必要的清醒。毕竟,每个热搜背后都是真实的人生,而所有的人生,都值得被温柔以待。