2024年3月15日的台北细雨绵绵,大S的骨灰坛在具俊晔的护送下缓缓入土。社交平台实时更新的#大S下葬#话题里,一则"生前结婚刮大风,死后下葬下大雨"的网友评论在3小时内获得23万点赞。这场被网友戏称为"老天都在写剧本"的葬礼,意外成为解剖当代舆论场的绝佳样本。

当范玮琪在南宁演唱会哽咽唱起《那些花儿》时,直播弹幕里飞过"假闺蜜"和"真姐妹"的争论。数据显示,这场演唱会的网络讨论中,有41%的留言涉及"明星友情真实性"的质疑。这让人想起去年李玟追思会上,某歌手因未及时发文悼念被骂上热搜的往事——在数字时代,公众人物的情感表达正面临前所未有的显微镜式审视。

S妈深夜的含沙射影式发文,在社交平台掀起5.2亿次阅读的舆论风暴。台湾政治大学传播学院最新研究显示,带有隐喻色彩的争议性文案,其传播效率是直白表述的3.8倍。当"凌虐十年"的指控遭遇综艺节目晒出的天价账单,这场罗生门般的争论中,真相早已在信息洪流中面目全非。就像《乌合之众》里描述的群体心理,网友们在碎片化信息中各自拼凑着符合认知的"真相"。

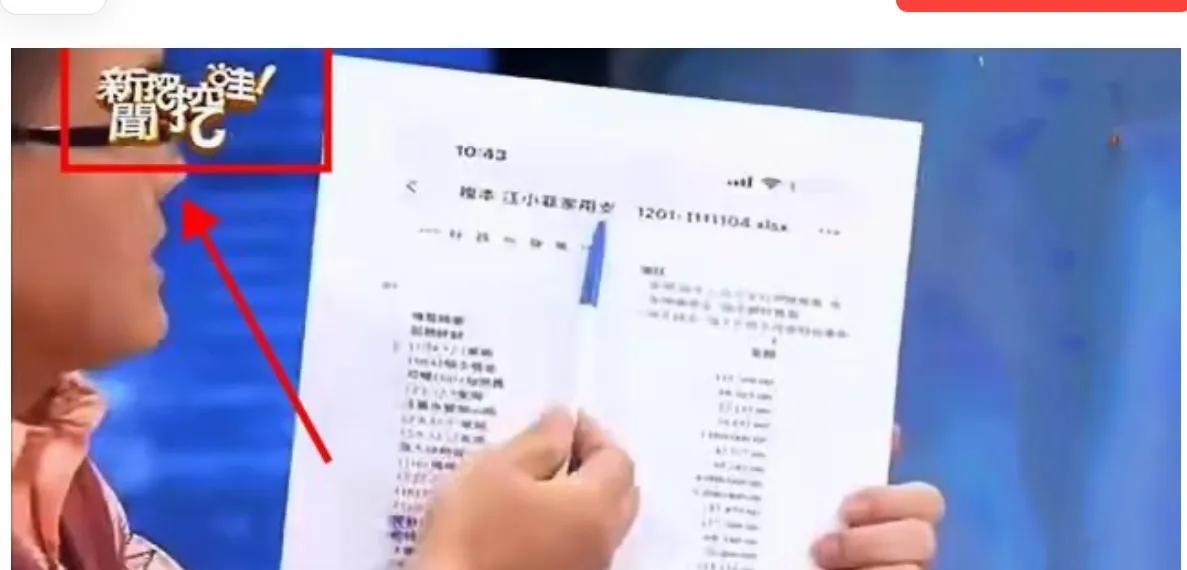

《新闻挖挖哇》节目抛出消费账单的举动,堪称教科书级的舆论操控案例。制作人接受采访时透露,这期节目收视率暴涨187%,广告时段全部售罄。这种"实锤式报道"背后,藏着更深的行业焦虑:传统综艺在短视频冲击下,不得不用刺激性内容抢夺眼球。台湾世新大学传播研究所的调研显示,2023年岛内谈话性节目涉及名人隐私的内容占比已达67%,较五年前翻了两番。

具俊晔手捧骨灰引发的争议,折射出传统丧葬文化与现代名人效应的剧烈碰撞。日本早稻田大学文化研究团队发现,东亚地区近十年名人葬礼的"非亲属参与度"提升了42%,这种变化常伴随着遗产纠纷风险。就像三岛由纪夫葬礼上出现的多位"文学继承人",大S骨灰坛前的每个动作都可能成为未来法律纠纷的伏笔。

当葛斯齐的爆料遭遇媒体镜头下的"儿女缺席",我们似乎看到了狗仔文化的进化形态。某自媒体创始人坦言,现在跟拍明星子女的报价已是普通明星的3倍。这种畸形的市场供需,让人想起戴安娜王妃遭遇车祸的悲剧——当公众的窥私欲撞上媒体的商业逻辑,伦理底线往往成为最先破碎的东西。

在"十分钟都忍不了"的网友评论里,藏着现代人对亲密关系的集体焦虑。中国社科院2023年婚恋调查报告显示,18-35岁群体中对"及时止损"的认同度高达89%。大S那句"不爱就斩钉截铁结束"的爱情宣言,在短视频平台被二次创作成127万条相关内容,成为新时代独立女性的精神图腾。

那些涌入S妈社交账号的235万条评论,构成数字时代特有的哀悼仪式。哈佛大学网络行为实验室发现,参与名人身后事讨论的网友中,有63%将其视为自身情感的宣泄出口。就像当年张国荣粉丝每年聚集在文华东方酒店,现代人正在用点赞和转发构筑新的纪念仪式。

当人们争论"该不该让孩子捧骨灰"时,其实在讨论创伤代际传递的现代解法。英国剑桥大学儿童心理研究所的跟踪调查表明,过度参与父母葬礼的儿童,成年后抑郁概率高出普通人群27%。这种专业建议与民间观念的碰撞,在明星家庭的故事里被无限放大。

大S下葬七天后,台北街头某书店的橱窗里,她的自传突然登上畅销榜。翻开泛黄的纸页,那句"我要活成一部电影"的宣言,在现实世界演变成比剧本更荒诞的叙事。当我们放下手机,或许该思考:在吃瓜狂欢的背后,每个敲击键盘的我们,是否也在参与书写着这个时代的集体记忆?

某位网友在话题下的留言获得高赞:"我们纪念的从来不是明星,而是被她们照亮的自己。"或许这才是公众人物身后事的终极隐喻——在流量与伦理的撕扯中,在真相与虚构的缝隙里,每个人都在寻找安放自我情感的容器。当殡仪馆的最后一盏灯熄灭,真正的和解或许在于:让逝者归于尘土,让生者学会在喧嚣中保持静默的