3月,一则相亲帖在社交平台掀起惊涛骇浪。

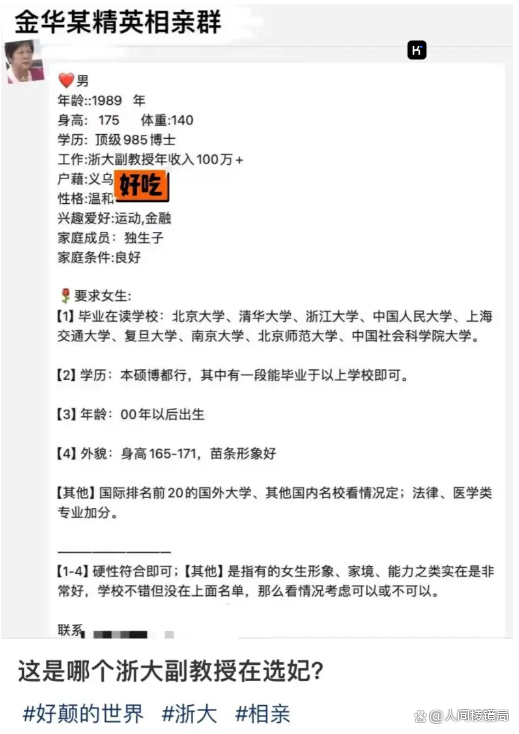

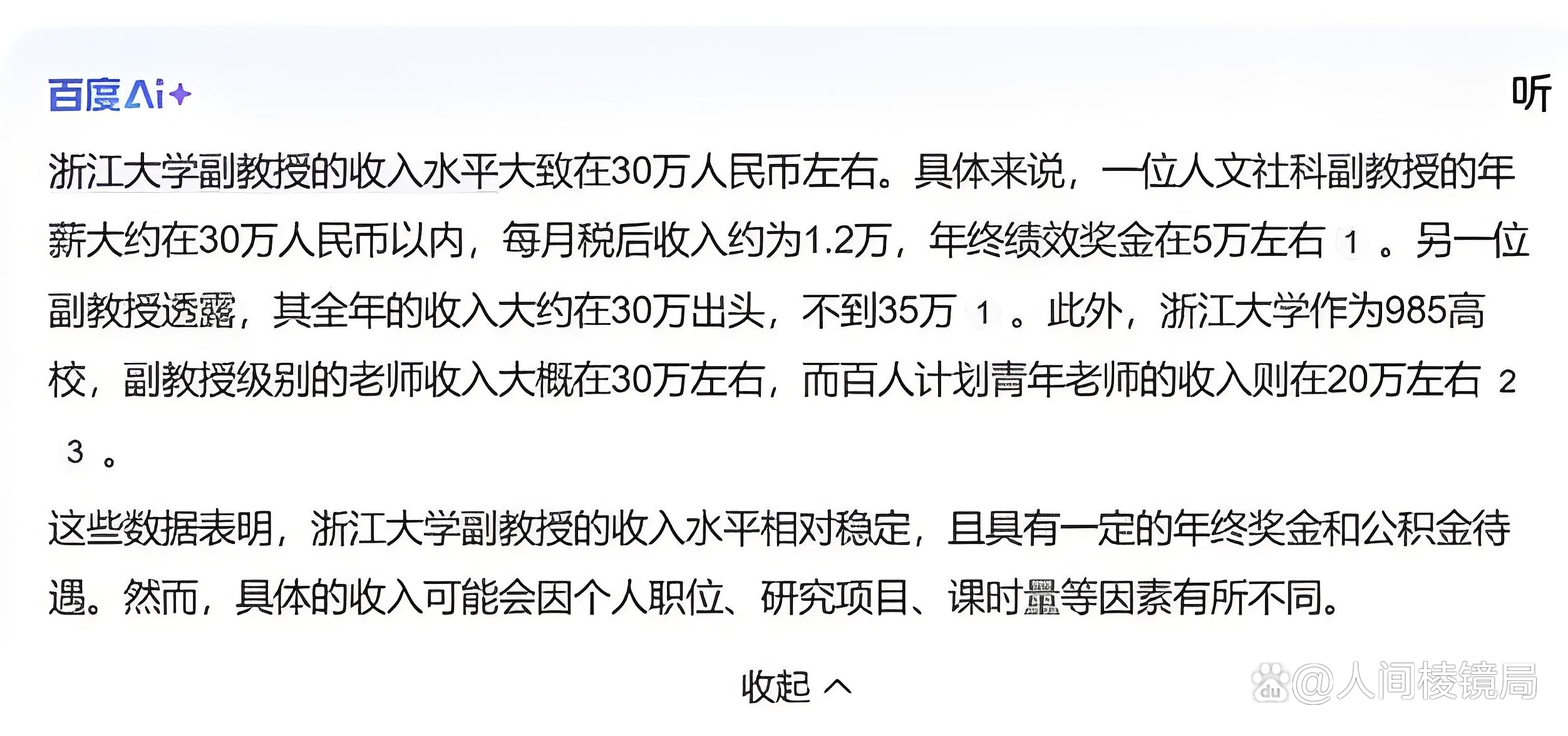

一位自称 “36 岁浙大副教授、年入百万” 的男性,于金华某精英相亲群公布了令人咋舌的择偶标准:女方需为 00 后,毕业于清北复交等顶尖名校,身高介于 165 至 171 厘米之间,身形苗条且形象姣好。

“浙大副教授选妃” 的标题瞬间登顶热搜,评论区呈现出截然不同的声音。

一部分人言辞犀利地嘲讽道:“这哪里是寻觅人生伴侣,分明是在招博士生。”

另一部分人则为其辩护,称“精英择偶讲究门当户对,无可厚非”。

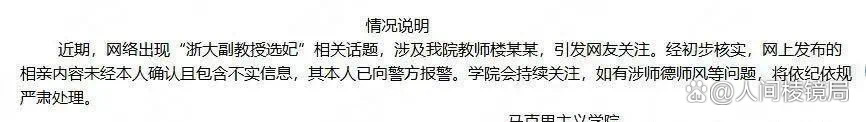

校方的回应更是为这场闹剧增添了戏剧性色彩,马克思主义学院先是声明 “内容不实已报警”,紧接着又补充 “若涉师德师风将严肃处理”。

在这场闹剧中,真相扑朔迷离,犹如罗生门,但公众的愤怒却真切且强烈:

究竟是什么赋予了高知男性将婚恋市场当作简历筛选现场的底气?

二、并非个例:精准匹配背后的傲慢与双标浙大副教授这类现象并非个例。

回溯 2023 年,某互联网大厂高管公开征婚,条件为女方 “25 岁以下、985 硕士、钢琴十级”,被网友戏称为“人类高质量男性招聘 CEO 夫人”。

同年,一位 45 岁的金融投行男士在相亲角挂牌,宣称 “年薪 300 万,征 95 后藤校女生”,甚至直言“年龄大的女性生育价值打折”。

这些案例的共性在于,男性将自身的社会地位与财富,直接转化为对女性年龄、学历、外貌的定价权力。

更为讽刺的是,此类 “精准匹配” 往往伴随着严重的双标。

一位 38 岁的女硕士仅仅因为要求男方 “本科以上学历”,便遭受铺天盖地的指责,被骂作 “剩女眼高手低”。

反观男性提出 “00 后、名校毕业” 等苛刻条件时,却被视为 “合理偏好”。

某知名婚恋平台发布的大数据报告显示,在 30 岁以上的男性用户中,高达 43% 的人明确要求伴侣年龄比自己小 5 岁以上,而女性用户中仅有 12% 能够接受 “姐弟恋”。

当年龄成为女性在婚恋市场中的 “贬值项”,男性的优越感便在现实土壤中滋生蔓延。

三、撕开滤镜:高知群体的特权与道德裂痕在这一事件中,最令人瞠目结舌的,是知识分子光环下的价值观严重撕裂。

这位来自马克思主义学院的副教授,在课堂上滔滔不绝地讲授 “平等与人的全面发展”,私下却将女性拆解为“00 后、名校、苗条”等量化指标。

有学生匿名爆料:“教授上课时义正言辞地批评物化女性,没想到自己却在身体力行。”

这种言行不一的割裂感,正如网友所调侃的:“有些人读了一辈子书,却始终没学会尊重他人。”

往更深层次探究,学术圈中存在着隐形的婚恋特权。

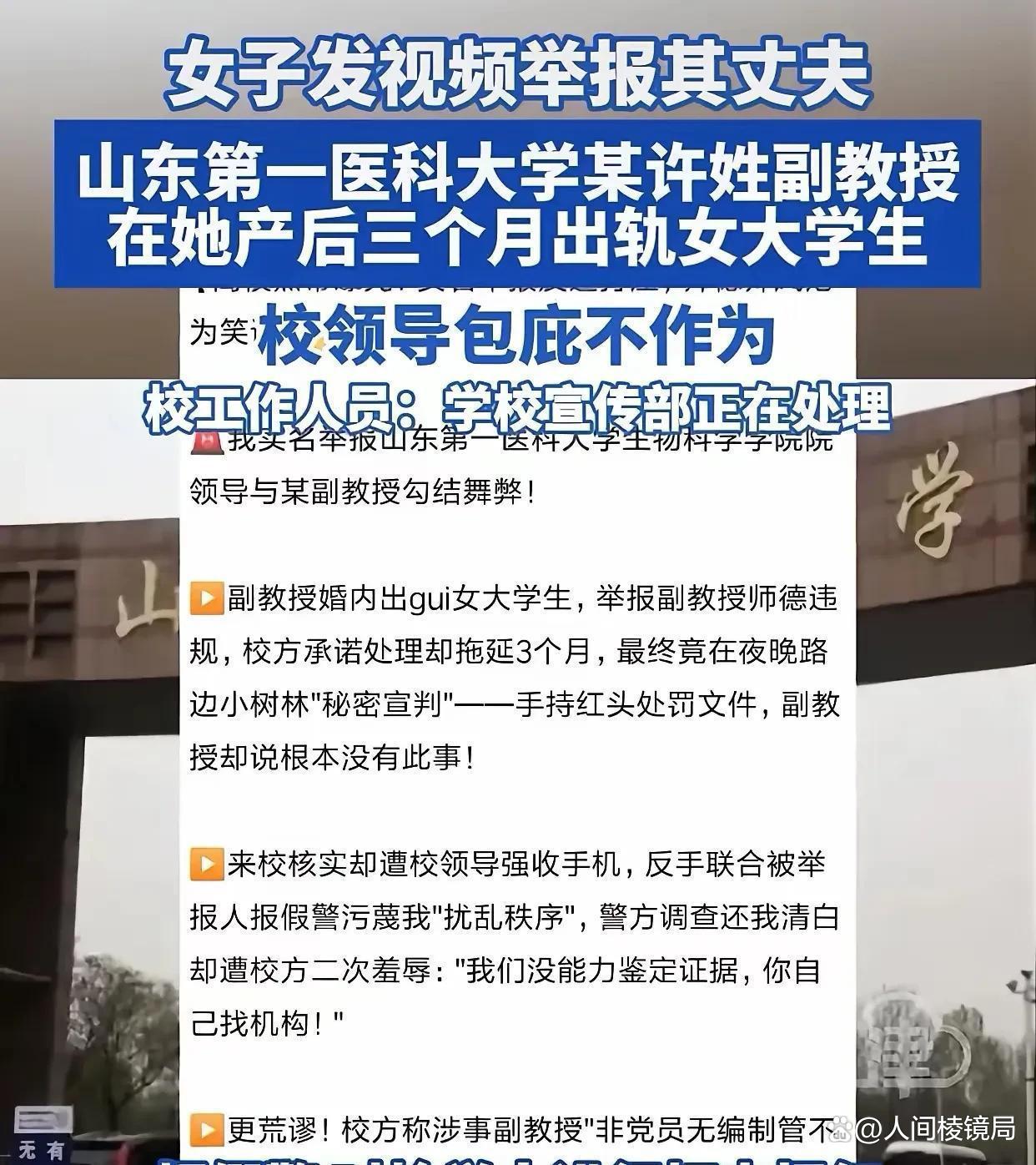

高校教师凭借身份光环吸引年轻女性的案例屡见不鲜。

2024 年,某 985 高校教授被曝光与多名女学生保持不正当关系,竟辩称 “学术交流需要情感纽带”。

同年,一位海归博导在相亲群中直言:“带女研究生就像选妃,总有主动贴过来的。”

当学术权力沦为情感筹码,象牙塔里本应纯粹的 “师生恋” 已然变味,成为饱受诟病的现象。

四、集体反思:愤怒背后的社会症结公众的怒火,表面上是针对 “36 岁找 00 后” 的巨大年龄差,实则指向一套根深蒂固的社会规则:

1.对女性价值的粗暴量化:在当下婚恋市场,“年轻美貌 + 高学历” 成为衡量女性价值的硬通货,而女性的内在品质,如善良、智慧、独立等,反而被置于次要地位,成为简历上可有可无的 “其他技能”。就像在一些相亲场合,女性被要求像展示商品一样,陈列自己的年龄、学历、外貌条件,而其内在修养和精神世界却鲜少被关注。

2.精英阶层的资源垄断:高知男性利用自身在教育、财富等方面的优势,转化为婚恋特权,进一步挤压普通人的择偶空间。他们凭借高学历、高收入等条件,在婚恋市场中占据主导地位,使得普通男性在择偶时面临更大压力,加剧了整个社会的焦虑情绪。例如,一些高端婚恋平台上,精英阶层的择偶标准不断抬高,普通用户往往望而却步。

3.道德双标的常态化:男性 “越老越吃香” 与女性 “30 岁贬值” 的潜规则,本质上是对性别平等的公然践踏。社会对男性和女性在婚恋市场中的双重标准,使得女性在年龄增长过程中面临更大的压力和歧视。同样是 35 岁,男性可能被视为成熟稳重,而女性却可能被贴上 “大龄剩女” 的标签。

然而,在愤怒之余,我们也需警惕另一种极端情况。

事件发酵后,部分网友采取人肉搜索的方式,曝光副教授的隐私,甚至造谣其 “潜规则学生”。

一些自媒体更是为了收割流量,滥用 “选妃”“权色交易” 等博眼球的标签,使得原本理性的讨论逐渐沦为情绪的狂欢。

当我们在批判物化女性的行为时,却以网络暴力的方式物化当事人,这无疑是一种悲哀。

五、回归真挚情感连接婚恋市场向来是社会现实的真实写照。

要打破 “老牛吃嫩草” 这类不合理现象的恶性循环,或许需要一场集体觉醒:

拒绝 “简历式相亲”:上海某 985 女硕士在相亲角的举动令人眼前一亮,她毅然撕掉 “年龄 28 岁” 的标签,手写 “爱读书、会冲浪、想和你看世界” 的个人介绍,这种独特的方式获得了万人点赞。她的行为表明,人们开始反思并拒绝将自己和他人简单地用年龄、学历等标签定义,而是更注重展现真实的自我和丰富的精神世界。

重建评价体系:深圳 “多元婚恋实验室” 发起的 “盲选约会” 活动,为婚恋评价体系的重建提供了有益尝试。在活动中,参与者只专注于交流兴趣爱好、人生理想等精神层面的内容,反而促成了更高的匹配率。这充分说明,当人们抛开外在条件的束缚,回归到人与人之间的情感交流时,更容易找到真正契合的伴侣。

挑战年龄偏见:48 岁的俞飞鸿面对 “为何不结婚” 的提问时,反问道:“为什么男人四五十岁单身就是钻石王老五,女人就是失败者?”她的质疑引发了广泛共鸣,提醒着社会要摒弃对女性年龄的偏见,重新审视年龄在婚恋中的价值。越来越多的女性开始勇敢地追求自己的生活,不再因年龄而焦虑,而是积极展现自己的魅力和价值。

结语:婚姻不是学术论文,无需刻板标准浙大副教授的这场相亲闹剧,最终以 “不实信息报警” 草草收场,但它所撕开的社会裂痕仍在隐隐作痛。

当高知群体将婚姻当作资源配置的游戏,当社会默认女性必须用青春和学历兑换 “上岸” 门票,我们不禁要问:我们距离真正的爱情究竟还有多远?

或许,正如一位网友的辛辣讽刺:“建议这位教授直接和 ChatGPT 结婚,它能满足所有学历和年龄要求 —— 毕竟 AI 永远 18 岁,还不会问你工资卡上交多少。”

互动话题:你能接受和比你小10岁以上的人结婚吗?评论区聊聊你的婚恋观→