北洋舰队全军覆没,标志着清政府在甲午战争的彻底失败。之后虽然还有零星的陆战,但是都无关大局。

4月17日,中日签订《马关条约》,清政府割让辽东半岛、台湾岛及附属岛屿给日本,并赔偿2亿两白银。后来在俄法德的干涉下,清政府用3千万两白银“赎回”辽东半岛。

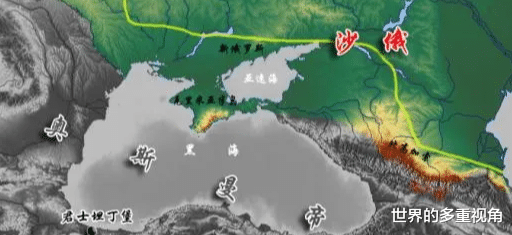

关于甲午战争失败的原因,网络上有很多维度的分析,包括军事装备,政治体制、外交策略等。本文我们就从地缘的视角来分析一下,看看130年前清政府为什么输掉这场战争。1.极速扩张的沙俄和力不从心的欧洲没有海权,陆地就会被锁死。在进入大航海时代之后,海洋成为与他国连接的重要通道,一个有抱负的大国都在谋求出海口。在和平年代,出海口是经济的起点,商品从这里倾销出去;在战争年代,出海口是进攻的起点,也是第一道防线。所以,诞生于1547年的沙皇俄国,自始至终都在为了出海口扩张。到19世纪,终有所成。往西,沙俄抵达了波罗的海;往东,饮马太平洋沿岸;往南,则取得了黑海的控制权。极速扩张的沙俄,自然引发了与欧洲国家的矛盾。1853年,沙俄与英法爆发了克里米亚战争。1856年,战争结束,沙俄战败,失去了对黑海的控制权。

克里米亚战争的失利,暂缓了沙俄在欧洲方向的扩张。在这之后,它们把注意力转向了中亚和远东。1884年,沙俄攻占整个土库曼地区,中亚全部落入了沙俄之手。下一个目标,就是阿富汗,打通前往印度洋的路,实现彼得大帝的临终愿望。

1858年和1860年,沙俄与清征服分别签订了《瑷珲条约》和《北京条约》,获得了海参崴(现在俄罗斯的符拉迪沃斯托克)。但是,海参崴一年仍旧有几个月的封冻期,还不是沙俄梦寐以求的不冻港。按照这个势头,沙俄下一步就是进攻中国的东北、乃至朝鲜,将自己的海岸线进一步扩展到温暖的南方。

对于欧洲国家来说,要靠自己的力量去遏制沙俄到处扩张,还真有点费力。就拿英国来说,它在远东没有大规模的军事基地,没有投送力量的支点。另外,它还要在阿富汗挡住沙俄的南下,无法到处分兵。于是,欧洲国家决定扶持一个代理人去对抗沙俄。当时的远东地区,潜力最大的无疑是清政府治下的中国。人口多、国土辽阔、充足的资源(包括农业资源和工业资源),而且也兴起了洋务运动,有一副即将崛起的样子。但是,欧洲国家没有选择扶持中国。站在现在的视角,我们认为腐朽的清政府是无法真正强大的。但是,站在当时欧洲国家的视角,他们不会这么想。因为中国的潜力太大,一旦被扶起来,以后就不好控制了。所以,他们选择了日本。日本人口少不说,还极度缺乏资源。就算是把经济、教育和科技都输入给日本,让日本强大起来,也不怕失控。以后要是翻脸了,这么个缺乏资源的岛国,锁也能锁死它。

2.欧洲对日本的扶持我们都知道,日本的崛起始于明治维新,并在甲午战争爆发时看到了成果。不知道大家有没有思考过一个问题,日本于1868年开始明治维新,到1894年甲午战争开始不过26年的时间。一个没有农业基础、没有资源、没有工业的国家,就算是接收了欧美的科技输入,那原始资源从哪来呢?民国时期的中国,要靠卖矿产资源(比如钨)、农业资源(比如粮食、猪鬃毛),换取国外的工业设备;新中国成立后开始工业化,也是靠出售粮食和其他自然资源,以获得工业化的启动资金。日本没有这些,怎么推进自己的工业化呢?答案可能出乎你的意料:当时欧美国家给了日本大量的贷款。既然你没有资源来换,那我就直接借钱给你,等你有钱了再还。1870年,日本政府从英国获得了第一笔外债,金额为100万英镑(约400万两白银),用于建设东京至横滨的铁路。1873年,日本再次从英国贷款,这次是240万英镑,继续用于铁路建设和其他基础设施项目。1882年,日本从法国获得了1500万法郎的贷款。到1894年甲午战争爆发前,日本获得贷款总数达到了5000万两白银。这些贷款除了用于经济,很大一部分也被投入到军队的建设,尤其是海军。甲午战争期间,军费飙升。为了满足战争开支,日本总共发行了1.168亿日元(约7700万两)的公债以募集资金,其中美英等国就认购了9600万日元(差不多6400万两白银)左右。甲午战争日本一共耗费2亿日元左右(1.3亿两白银),大部分都是借来的钱。所以,后来通过《马关条约》获得的赔款,很多用来还债了。

3.对俄国的一击《马关条约》签订后,感觉利益受损的俄国(一直在图谋远东),自然不希望辽东被日本占据。而法国在东南亚有大量的殖民地,一直将台湾看做自己的势力范围。虽然无法改变台湾和澎湖列岛被割让给日本的事实,但是决定帮一把沙俄,让日本把辽东吐出来。因为1892年法国和俄国结成了同盟(后来又扩充为英法俄三国协约),对抗德奥意三国同盟。作为盟友,法国自然得帮忙。德国当时也想在远东获得一块殖民地(2年后就入侵青岛了),并且也想把沙俄的注意力从欧洲转移到远东,以减小压力。于是俄法德三国出面干涉,要求日本吐出辽东半岛。此时日本刚打完甲午战争,胜利的果实需要消化,所以无力应对三国的干涉,只得把辽东吐出来(但是又讹了3千万辆白银)。待到10年之后,日本恢复的差不多了,于是对沙俄发起了挑战,也就是1904年到1905年的日俄战争。战争期间,欧美持续向日本贷款了10亿日元,以资助日本欧美这么大力度支持,那是因为日俄战争才是欧美扶持日本的终极目标。早在日俄战争爆发前的1902年,英国和日本就签订了《英日同盟》条约。条约主要内容包括共同应对俄国的扩张,如果发生战事,另一方应该给予必要的援助;日本承认英国在中国的利益,英国也承认日本在中国和朝鲜的利益。日俄战争,其实是俄国对抗整个欧洲,日本只是打手而已。就比如1905年的对马海战,俄国从波罗的海派遣的支援舰队(第二太平洋舰队),因为英国拒绝开放苏伊士运河(此时是英国管辖),只能穿越整个大西洋,从非洲南段绕行。这支舰队走到非洲南段时,就被告知旅顺失陷了(1904年12月15日),俄国在旅顺的舰队(第一太平洋舰队)全军覆没。此时,仅凭第二太平洋舰队无法对抗日本海军,于是俄国决定加派一支舰队(太平洋第三舰队),赶去与第二舰队汇合。太平洋第三舰队倒是走的苏伊士运河,一来是因为俄国的斡旋,二来也是因为旅顺失陷后,大局已定,俄海军的支援舰队不可能起到什么作用。最终,几万里迢迢赶来的俄海军舰队,在对马海战中被以逸待劳的日本海军几乎全歼。

日俄战争后,俄国海军3大主力舰队中的太平洋舰队和波罗的海舰队全军覆没。俄国的海上力量在这之后几乎就没有存在感了,一直到半个世纪后苏联海军重新起航。另外还要注意,日俄战争于1904年2月爆发不是偶然。因为俄国修建的西伯利亚大铁路干线是1904年7月完工的,全程关注这条铁路修建的欧美和日本当然这意味着什么。按照世界岛这个地缘理论,沙俄这个陆权国家,一旦能通过铁路实现跨越世界岛中心的力量投送,将极大增强它对世界岛边缘地带的控制。届时,俄国在欧洲的人员、设备、兵力就能源源不断的运往远东,经济建设加快,军事力量提升。

1889年,日本首相山县有朋在德国访问时,就向时任维也纳大学政治经济学教授的洛伦茨・冯・施泰因请教:西伯利亚铁路完成后,日本会怎么样?(西伯利亚铁路是1891年开工的,但是更早之前就已经开始规划了)施泰因给的答案是:短期内,西伯利亚铁路没有那么大的作用,毕竟是单行线路,运力有限。但只要给足时间,这条铁路线的价值就会发挥出来。俄国会凭借这条铁路,加强自己对远东的经营,积蓄进攻中国东北甚至是朝鲜的力量,并在东亚建立一支强大的海军。这番回答让日本明白,要想在东亚有所作为,就必须击败俄国。就算不能让俄国的势力完全退出太平洋,也不能让他们在温暖的日本海、黄海、东海、西太平洋有所作为。在这之后,日本逐渐确定了先取朝鲜为跳板,然后伺机进入中国东北与俄国决战的扩张战略。要控制朝鲜,就得击败朝鲜的宗主国——清政府治下的中国。

总结

甲午海战,表面上中日之争,实际上是中国与欧美之争,日本只是前台打手。

清政府实际对抗的,是大半个欧洲

而且,中日之争只是起点,终点是借日本之手,遏制沙俄。

洗吧,洗不白,当时欧洲可是中立,可没派兵给双方的任一方助威

拉倒吧!严格来讲是李鸿章的淮系及所属兵马对抗日本一个国家。这里不是洗白啥,多看看相关的历史资料和主要战役就知道。