当同龄人还在为月考发愁时,百度副总裁谢广军13岁的女儿,却把互联网变成了自己的「赛博刑场」。

这个生于精英家庭的少女,以「开盒」为武器,将网络暴力推向令人胆寒的新高度——

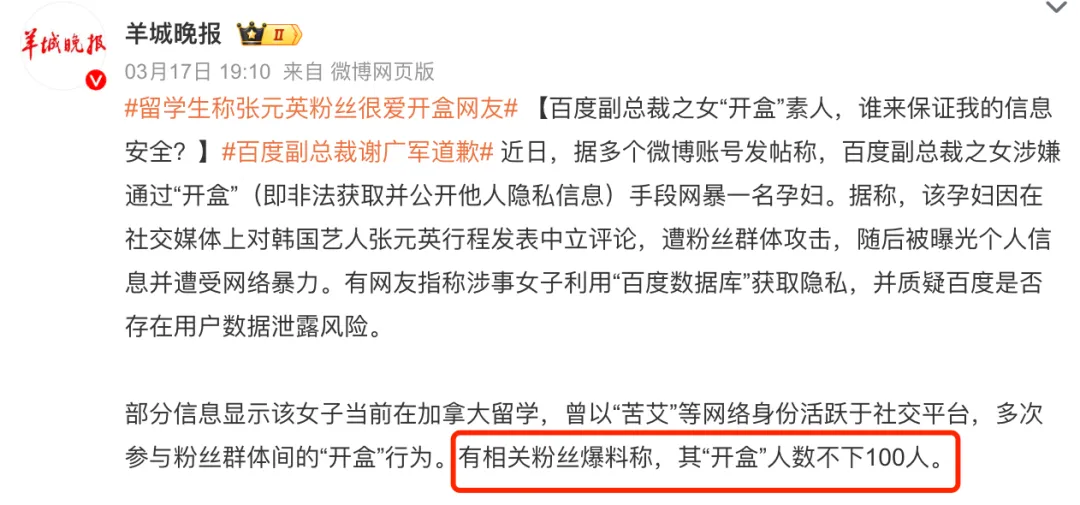

所谓「开盒」,是互联网时代的「数字绞刑架」:通过非法获取他人身份证号、住址、通讯录等隐私,将匿名用户扒光示众。

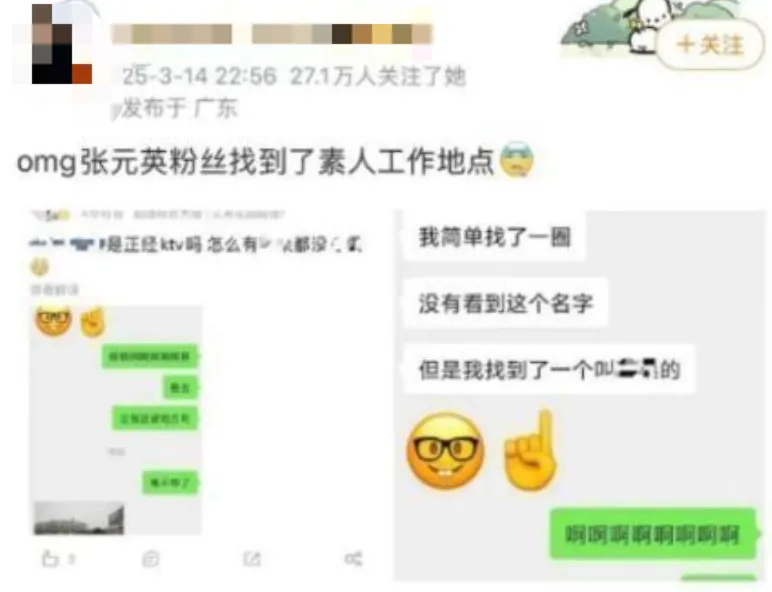

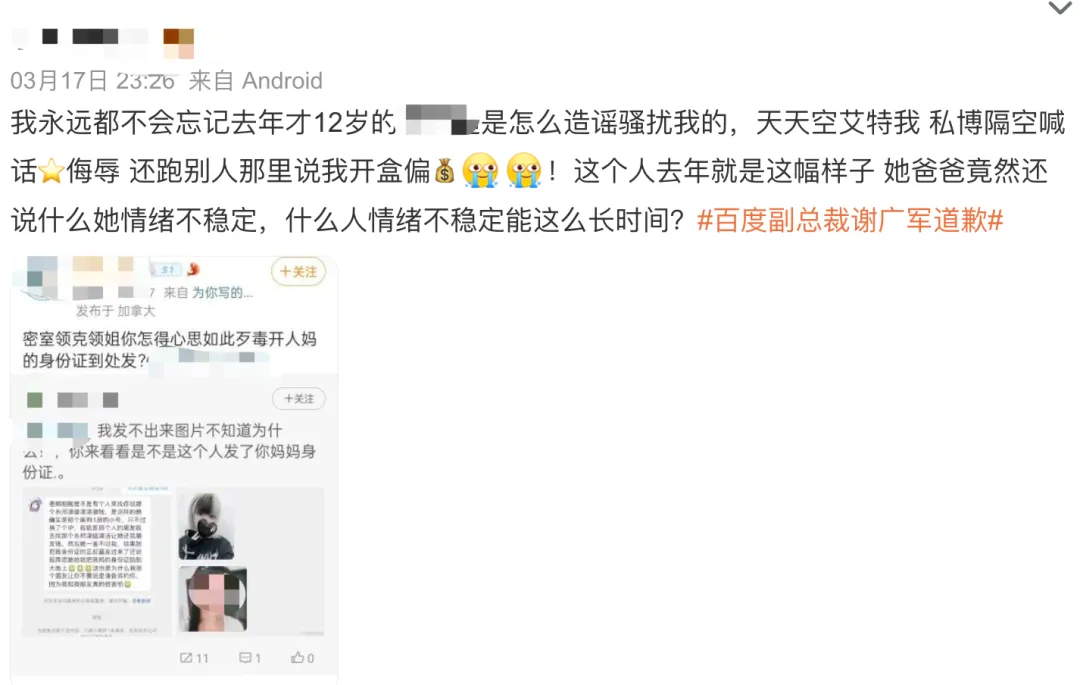

孕妇因追星观点不合,被曝光产检档案;

抑郁症患者遭恶意P图,个人信息成为狂欢素材;

素人网友被伪造裸照,亲友电话遭24小时轰炸。

更令人震惊的是,面对受害者泣血控诉,少女竟甩出父亲工资单叫嚣:

「查我家?知道我爸是谁吗?」

这场「特权式施暴」,彻底撕开了网络暴力的残酷真相——当权力失去约束,键盘可以比刀刃更致命。

一、一封道歉信背后的教育塌方

百度副总裁谢广军的道歉信引爆热搜时,许多人才发现:

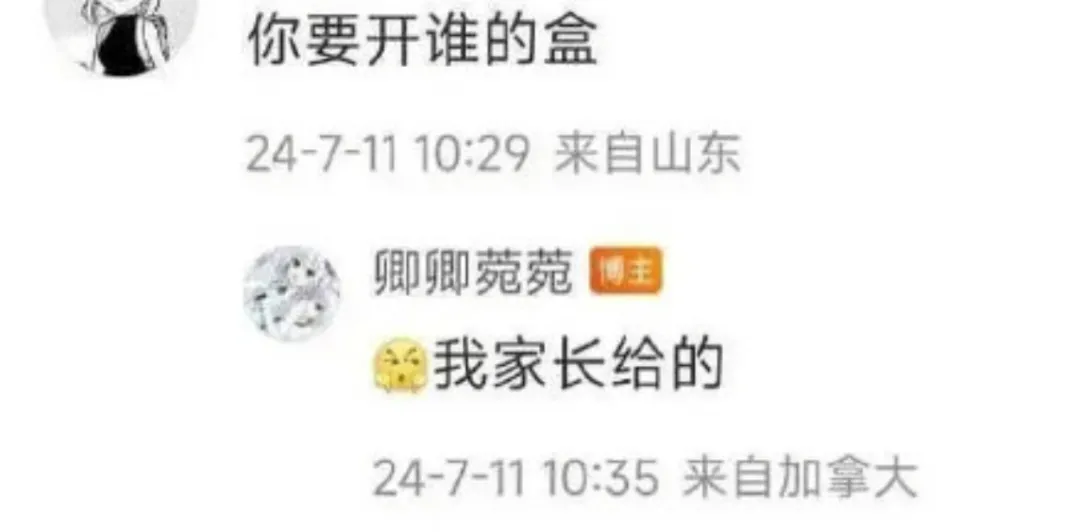

原来那个开盒孕妇、网暴素人、嚣张宣称“我家长给的信息”的13岁女孩,背后站着一位缺席教育的父亲。

这个女孩沉迷于追星,用“开盒”作为攻击异己的武器。

她熟练地曝光他人隐私,造谣、诅咒、煽动网暴,甚至在被揭穿后甩出父亲的收入证明“自证实力”,最终将父亲拖入舆论漩涡。

而谢广军的回应,却暴露了更多问题——

“女儿情绪失控”“海外网站信息转发”“恳请大家给孩子改正空间”。字里行间,尽是对错误的轻描淡写,对教育失责的回避。

当一个孩子把“作恶”当作习惯,把“特权”当作底气,背后往往站着一位长期隐身的父亲。

二、青春期战场,父亲是孩子最后的堡垒

心理学研究早已证实:

12-18岁是孩子价值观成型的关键期,父亲的存在感直接决定孩子与世界碰撞的姿态。

女孩的疯狂行径中藏着清晰的逻辑链:

●价值真空:追星成为精神支柱,偶像高于道德底线

●权力幻觉:用开盒他人获得“掌控感”,填补现实中的情感空洞

●责任淡漠:“反正父亲会善后”的潜意识纵容

这正是《父性》一书中指出的危机:当父亲只提供物质而缺席精神引导,孩子容易陷入“权力上溺爱,规则上放纵”的扭曲状态。

如同李天一事件的重演——那个被李双江宠成“小皇帝”的少年,最终因轮奸罪入狱十年。

父母的光环没有成为他人生的护栏,反而成了摧毁规则的凶器。

三、父亲的教育特权,母亲无法替代

剑桥大学追踪研究发现:

青春期的孩子对父亲有三重特殊期待——

●规则锚点:父亲通常代表家庭的外部规则,帮助孩子理解社会边界

●危机导航:面对冲突时,父亲更擅长提供理性解决方案

●身份认同:女儿通过父亲确认异性交往尺度,儿子通过父亲学习责任担当

谢广军女儿事件中,这些教育职能全面崩塌:

●她将明星视为道德准则(规则锚点缺失)

●用违法手段解决观点分歧(危机处理无能)

●以晒父亲收入为荣(价值判断畸形)

正如教育学家李文道所说:“青春期是孩子最后的‘校准期’,父亲是唯一能按住天平的人。”

四、不做“道歉型父亲”,要做“在场型父亲”

明星爸爸们的选择值得借鉴:

●黄磊坚持每周与女儿“咖啡馆谈心”,讨论网络热点中的道德困境

●郭涛带着儿子参与山区助学,用真实苦难破除“特权思维”

●吴京在儿子迷上游戏时,不是断网没收手机,而是组队竞技:“赢过我,随便玩”

这些父亲都在做三件事:

●建立对话特区:每周2小时专属谈话时间,不批判只倾听

●创造共闯场景:徒步、露营、义工活动,在协作中传递价值观

●设置犯错沙盘:允许小范围试错,在家庭会议中复盘反思

五、父亲的保质期,只有十年

从谢广军到李天一父亲,无数案例验证着残酷现实:

12岁前没走进孩子世界的父亲,18岁后只能收拾残局。

当孩子开始锁房门、戴耳机、抗拒交流时,恰是最需要父亲的时刻。

不妨试试这些破冰行动:

●每天早餐时分享一条社会新闻观点

●每月组织一次“家庭辩论赛”(辩题示例:开盒维权算不算正义?)

●每学期写一封“不检查错别字”的手写信

教育从来不是发现孩子走偏后的危机公关,而是日常琐碎里的浸润滋养。

所谓父女母子一场,终究是目送孩子走向远方的旅程。

但至少,我们该确保他们的行囊里装着明辨是非的罗盘、敬畏规则的自觉、与人为善的温度。

这个罗盘,需要父亲亲手打磨。

毕竟,我们能给孩子最好的保护,不是用金钟罩隔绝风雨,而是教会他们面对风雨时,如何站稳脚跟。

要求把开盒的技术细节公开,看一看是否违法?