我作为中华民族的一份子,感到无比自豪地成为世界公民。我是中国人民的孩子,我深深地热爱着我的祖国和人民。

邓小平生前总爱跟身边的人念叨这些。他从战火纷飞的革命岁月一路走来,经历了70多年的风风雨雨,付出了无数心血。到了晚年,他带领咱们中国搞起了改革开放,让国家富强起来,老百姓的日子也越过越红火。

邓小平一生节俭朴素,1997年2月19日,这位93岁的伟人在北京逝世。工作人员为他整理遗容时,惊讶地发现,这位为国家人民操劳一辈子的老人,身上穿的竟然是带补丁的旧衣服。

他的妻子卓琳强压内心的伤痛,向中央转达了他的遗愿:不举办追悼会,不设灵堂,遗体用于医学解剖,眼角膜捐献出来供研究使用,骨灰则洒向大海。

没错,邓小平和毛主席、周总理一样,都是为了让老百姓过上好日子,甘愿自己吃苦受累的伟人,我们永远都不会忘记他们。

让我们从邓小平晚年最牵挂的事情说起,通过这位伟人生命中的几个重要时刻,感受他对国家和人民那份深沉而真挚的情感。

【“小平,一路走好”】

“该交代的都交代了。”当医生关切地询问时,邓小平平静地回应道。从他的神情中,我们能够感受到这位老人在面对生命终点时的淡定与坦然。

1996年12月12日一大早,在景山后街米粮库胡同的一个安静小院里,一位老人刚睡醒。他本打算稍后出门走走,却突然觉得喘不过气来。这位老人就是邓小平。

邓小平晚年患上帕金森病,期间多次发病,每次都在医生护士的全力救治下转危为安。但这次情况不同,他明显感觉到身体大不如前,甚至连日常进食都变得十分困难。

尽管随行医生医术高超,但面对如此复杂的病情,他们也束手无策。在向上级请示后,邓小平被紧急送往301医院接受治疗。

医生诊断出邓小平患上了晚期帕金森病,虽然目前没有特别有效的治疗方法,但大家仍然竭尽全力为他医治,每个人都希望这位令人尊敬的老人能在这个世界上多留些日子。

邓小平多次到访301医院,这里的医护人员对他十分敬重。这不仅因为他是位伟人,更因为他平时展现出的从容与坚韧。

年过九旬的邓小平在接受注射时,由于血管难找,护士常常要反复扎针才能成功。面对这样的痛苦,他始终一声不吭,也不要求更换护士,只是静静地忍受着。

他和家人对医生的治疗建议非常配合,从不质疑或干涉,这让医生能够毫无顾虑地根据专业判断制定最适合他的治疗方案。

傅春恩医生多年后谈起这件事,依然很感慨。他说,首长面对病魔一直很坚强,始终听从医生的安排,全力配合治疗。最让他印象深刻的是,抢救时首长明明承受着巨大的痛苦,却一声不吭,默默忍受着。

那时候,大家其实都做了最坏的准备,可为了让老人家在生命的最后时光里过得开心些,每个人都守在他身边,陪他说话,给他讲国家这些年的进步和变化。

1979年新年第一天,为了让老人心情好一些,黄琳医生特意打开了病房的电视,放了一部刚拍完不久的纪录片。

躺在医院的邓小平望着屏幕,瞧见一个模糊的人影慢慢走近,忍不住心生疑惑,转头问黄琳:“黄医生,我这眼睛越来越不好使了,你看那边走过来的是谁啊?”

黄琳笑着回答:“那就是您本人,您再仔细看看。”

邓小平看完后心情不错,但随即表示:"这个评价有些过头了,不要过分强调我个人的作用。我的职责就是逐步淡出,别让人觉得中国离开我就不行了。"

黄琳站在边上,心里感触很深。邓小平之前就多次对周围的人说过类似的话,这位长者的崇高品格让他打心底里敬佩不已。

医院的医生护士们都竭尽全力陪伴老人度过生命的最后时光。其实,邓小平早已对生死看得很开,作为一名坚定的唯物主义者,他展现出的坚强意志和积极态度深深感染了在场的每一个人。

1997年2月19日晚上9点08分,邓小平与世长辞。那一刻,全世界的人们都在向这位伟人道别,就像送别自己的亲人一样。愿他安息。

一位82岁的老人在医院外的路边送别,他流着泪说道:“是毛主席带领我们挺直了腰杆,邓小平让我们过上了好日子,他们的功劳比天还大。”

一位平凡的出租车师傅打开了车载广播,耳边传来新创作的赞歌,他不禁红了眼眶:"我们唱着歌颂东方的旋律,人民翻身做了主人;我们讲述着春天的传奇,开放改革带来富裕;接过历史接力棒的领导者,指引我们迈向崭新未来。"

党和国家这样评价他:"没有邓小平的领导和贡献,中国的老百姓就过不上现在的好日子,国家也不会有改革开放带来的巨大变化,更不可能走上现代化建设的康庄大道。"

……

【“老爷子,香港回归了,你含笑九泉吧”】

这些年,我刻意放慢脚步,不为别的,只为了能多陪伴这个世界久一些。我心中有两个愿望:一是期盼到本世纪末,中国能全面建成小康社会;二是希望能亲眼见证香港重回祖国怀抱的那一天。

1987年,邓小平在接待日本访华代表团时吐露了心声,他的夫人卓琳也向外界透露了这份期盼:邓小平原本希望活到2000年,能够亲眼看到那两件大事实现,那样他就心满意足了。

可惜的是,邓小平没能活到亲眼见证香港回归的那一刻,虽然只差了不到半年。作为他的妻子,卓琳始终记得丈夫的愿望,她决定要替丈夫完成这个心愿。

卓琳与邓小平共同生活了58年,两人早已心意相通。她深知丈夫为了实现这两个目标,特别是后一个目标,倾注了无数心血。

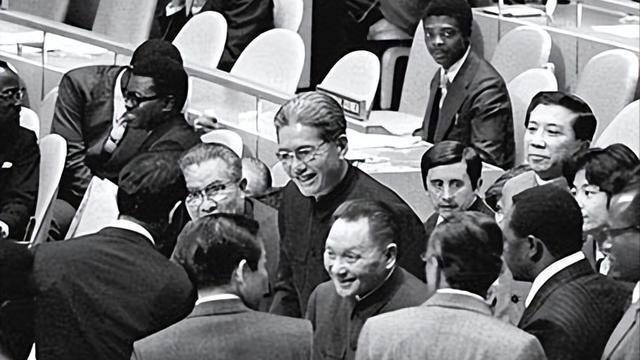

1974年,毛主席在会见英国前首相希思时,特别提到了香港的未来。他转向邓小平等人,意味深长地说:“以后的事,咱们再讨论。就交给他们处理吧。”这番话让邓小平深感肩负的责任重大,对香港问题有了更深的思考。

邓小平上任后,多次公开强调必须将香港主权收回中国。

在会见港澳代表时,他诚恳地说:"我们不是海外联系过多,恰恰相反,这些联系还远远不够。与海外保持良好关系非常有益,能帮我们拓展更多机会。"

会见香港总督麦理浩时,他明确表态:"香港是中国的领土,这一点毋庸置疑。不过请放心,即使到了1997年处理香港问题时,我们也会充分考虑和照顾香港的特殊情况。"

在与英国首相撒切尔夫人会面时,他语气平和但立场坚定:"只要中英双方能携手合作,妥善处理这个问题,就能确保平稳过渡。但要是情况有变,中国方面就不得不重新评估收回香港的具体时间和方式了。"

……

在公众场合,邓小平不辞辛劳地为香港回归奔波忙碌。要知道,那时他已经七十多岁了,但对祖国的热爱和人民的责任感,让他心甘情愿地付出自己的一切。

香港终于回到了祖国的怀抱,可惜邓小平没能亲眼见证这个重要的时刻。幸运的是,他的夫人卓琳替他完成了这个心愿。

1997年7月1日,香港回归那天,卓琳收到了观礼邀请。听到这个消息,她特别兴奋。典礼前几天,她就在女儿的陪伴下到了香港。典礼前一晚,她看着香港的夜景,激动得整晚都睡不着。

活动一开始,卓琳就坐在最前排正中间的领导座位上。当会场里升起五星红旗时,她立刻站了起来,目不转睛地看着国旗,眼里闪烁着激动的泪花。

第二天,卓琳出席了香港的庆祝活动。时任香港特别行政区首任行政长官的董建华向在场的香港民众介绍了这位杰出的女性,话音刚落,全场立刻爆发出雷鸣般的掌声。

站在这片丈夫来过五次的地方,面对眼前热情洋溢的人们,卓琳心情格外激动。她开心地向大家挥手致意,心里感到无比欣慰:丈夫的付出终于有了回报。她轻声说道:“老头子,香港已经回家了,你在天上也可以安心了。”

卓琳和邓小平一样,都是坚定的共产党员。邓小平去世后,她依然坚强地生活,继续完成丈夫未竟的事业。2000年,当看到中国基本实现小康社会的目标时,卓琳感到特别欣慰,因为邓小平生前最关心的两件大事都如愿以偿了。

【“老爷子,给你撒花了”】

到了晚年,邓小平除了国家大事,也像平常人一样过着平凡的日子。作为他最亲近的人,卓琳亲眼见证了他的日常生活。

1978年底,邓小平以74岁的年纪推动改革开放这一重大决策。此后十几年,他为了国家建设四处奔走,付出了巨大心血。退休后,邓小平回归普通生活,重新开始散步、游泳、看球赛等爱好,把每一天都安排得满满当当。

1990年,第14届世界杯足球赛开赛,全国电视台播放了50场精彩赛事。邓小平和广大球迷一样,一场不落地守在电视机前观看。那段时间,夫人卓琳一直默默陪伴在他身旁。

邓小平的女儿回忆说,父亲从未对母亲直接表达过"我爱你",但每次父亲外出参加活动时,母亲必定陪伴左右。父亲在这种时候总是心情愉悦,也许这就是他们之间最真实的情感表达。

邓小平去世13天后,卓琳在女儿陪伴下,将丈夫的骨灰撒向大海。面对辽阔的海天,她不断呼唤着邓小平的名字,眼前仿佛又看到了他们结婚时的画面。

1939年夏天,邓小平从前线返回延安参加重要会议。经朋友牵线,他认识了正在延安学习的卓琳。那时,邓小平35岁,卓琳23岁,两人就这样相遇了。

邓小平第一次见到卓琳就被她深深吸引,卓琳也早就对邓小平充满钦佩,两人迅速坠入爱河。当时革命任务紧迫,根本没有机会慢慢培养感情。

邓小平向卓琳表白时,开门见山地说道:"我想和你结婚。打仗的日子很苦,我不太会表达。我比你大几岁,这算是个不足,但我会用其他方式来弥补。"卓琳听后深受感动,最终两人走到了一起。

卓琳始终牢记着这份表白,她明白丈夫肩负着革命的重担。婚后,她从不奢求太多,只是安静地陪伴在丈夫身旁,无声地支持他的每一个选择。邓小平也同样深情地爱着她,这份感情从未改变。

丈夫离开后,卓琳始终无法忘怀他。每到邓小平逝世纪念日,她都会提前准备好花瓣,在两人共同生活了十多年的院子里一边走一边撒:“老头子,给你送花来了。”对她来说,丈夫仿佛从未离开,依然陪伴在她身旁。

在生命的最后阶段,卓琳始终牢记丈夫的嘱托,时刻国家大事。2008年5月,汶川发生大地震,得知灾情后,她立刻行动起来,不仅拿出了家中所有存款,还向亲友借了一部分,总共筹集了10万元,毫不迟疑地通过红十字会捐给了灾区。

每次记者夸她做得好,她总是笑着说:“我可不敢说自己有多大功劳,不过至少我尽力了。”

2009年7月29日,93岁高龄的卓琳与世长辞。她效仿已故丈夫的做法,将自己的遗体和眼角膜无私捐赠,为需要帮助的患者带来了希望。

邓小平的功绩有目共睹,正是在他提出的理论指引下,我们持续推进改革开放,使国家日益强盛。饮水思源,我们要永远铭记这位伟大领导人和他夫人的卓越贡献,在此向他们致以深深的敬意。