你有没有发现,我们生活的城市越来越大了?大到你可能早上还在城东吃着豆浆油条,晚上就要跑到城西去参加朋友的生日聚会。这种“大”,不仅仅是物理空间上的扩张,更是城市人口规模的膨胀。最近,关于“超特大城市”的话题又被热议,尤其是苏州“晋级”特大城市,合肥也摩拳擦掌,似乎正准备“突围”。这背后,不仅仅是数字游戏,更关乎城市未来的发展格局和资源分配。

先说说这个“特大城市”的头衔。按照国家标准,城区常住人口超过500万的城市,就能被划入特大城市行列。这可不是随便说说,它直接关系到城市在国家战略中的地位,影响着基建投入、产业布局、人才引进等一系列关键决策。苏州这次能成功“上岸”,很大程度上得益于行政区划的调整,园区的部分区域被划入主城区,一下子增加了100多万人口。这就像考试前临时抱佛脚,虽然有点“取巧”,但也反映了苏州经济发展的强劲势头,吸引了大量人口涌入。

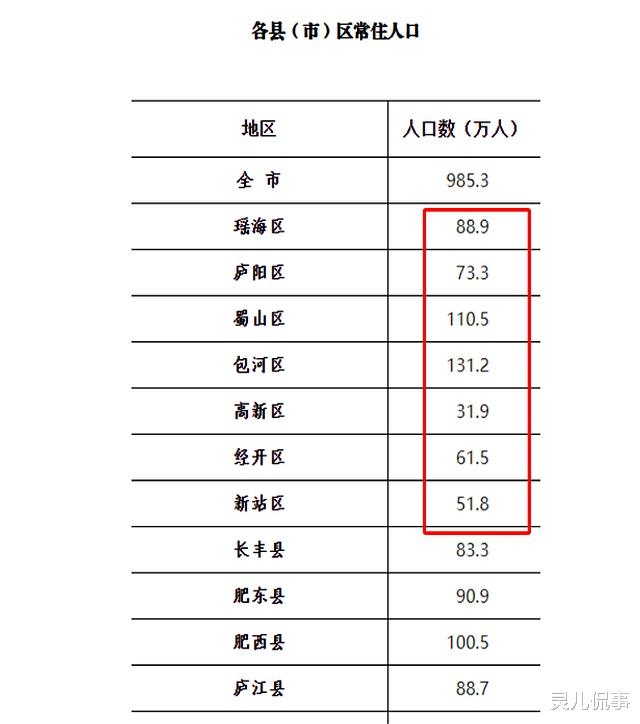

而合肥,这座近年来风头正劲的“黑马”城市,也对特大城市的目标虎视眈眈。合肥的崛起,离不开其大胆的产业布局和对新兴产业的精准押注。从京东方到长鑫存储,合肥成功吸引了一批高科技企业落户,也带动了人口的快速增长。数据显示,2023年合肥常住人口增量位居全国各大城市第一,这可不是盖的。虽然目前合肥的城区常住人口距离500万还有一段距离,但通过行政区划调整,以及持续的人口流入,相信“突围”只是时间问题。

那么,为什么大家都这么热衷于争夺“特大城市”这个头衔呢?难道仅仅是为了一个虚名吗?当然不是。这背后,是实实在在的利益驱动。成为特大城市,意味着更多的发展机会和资源倾斜。例如,在基础设施建设方面,特大城市往往能获得更多的资金支持,从而加快地铁、公路、机场等项目的建设,提升城市的交通运输能力。在产业发展方面,特大城市更容易吸引高端产业和创新人才,形成更具竞争力的产业集群。在公共服务方面,特大城市也能提供更优质的教育、医疗、文化等资源,提升居民的生活品质。

但是,我们也要清醒地认识到,城市规模的扩张,并非百利而无一害。人口的过度集中,也会带来一系列问题。例如,交通拥堵、住房紧张、环境污染等“城市病”,会严重影响居民的生活质量。此外,城市资源的过度消耗,也会对生态环境造成破坏,加剧城市的可持续发展压力。

所以,城市发展,不能只追求规模的扩张,更要注重质量的提升。不能只关注GDP的增长,更要关注居民的幸福感。不能只盯着眼前的利益,更要着眼于长远的可持续发展。

那么,苏州和合肥,以及其他正在努力“晋级”的城市,应该如何应对这些挑战呢?

首先,要优化城市规划,合理布局城市功能区。避免过度集中,实现产城融合,让居民在家门口就能找到工作,享受生活。

其次,要加强基础设施建设,提升城市的承载能力。大力发展公共交通,缓解交通拥堵。增加住房供应,稳定房价。加强环境保护,改善空气质量。

再次,要大力发展新兴产业,推动经济转型升级。吸引高科技企业落户,培育本土创新力量,提升城市的创新能力和竞争力。

最后,要完善公共服务体系,提升居民的生活品质。增加教育、医疗、文化等资源的供给,让居民享受到更优质的公共服务。

把巢湖拿走看看