关税高悬似泰山,隔空喊话硝烟漫;商海浮沉谁主局?且看东方稳舵盘。

2025年4月23日,美国前总统特朗普在竞选集会上抛出争议性言论:“对华145%关税确实很高,协议达成后将大幅下降,但不会降至零。”此言一出,舆论哗然。外界纷纷揣测:这位曾以“极限施压”著称的政客,是否在中美博弈中“认怂”?然而,结合中美多年博弈脉络与中方战略布局,这一表态更像是“以退为进”的政治话术,而非实质让步。回溯特朗普执政前后的中美互动,中国早已未雨绸缪,从经济韧性到国际规则话语权,构筑起应对挑战的“铜墙铁壁”。

特朗普的“商人逻辑”与中方的“战略定力”

特朗普的“关税牌”并非新鲜招数。2016年其初任总统时,便以“对华商品加征45%关税”为筹码,试图迫使中国在贸易逆差、技术转让等议题上让步。彼时,中国对美出口占GDP比重达36%,第二产业占比超40%,若硬碰硬对抗,确可能伤筋动骨。然而,中国并未被“关税大棒”吓退,反而以“抛售美债”“反制清单”“供应链多元化”等组合拳应对,迫使美方最终回到谈判桌。

2025年特朗普卷土重来,扬言加征145%关税,看似气势汹汹,实则暴露其“虚张声势”本质。一方面,美国经济已难承受“全面脱钩”之痛:中国持有1.1万亿美元美债,若抛售将直接冲击美国金融市场;美国在华企业年营收超7000亿美元,产业链“硬脱钩”无异于自断臂膀。另一方面,中方多年布局已显成效:2024年中国对东盟出口增速达12%,内需消费占GDP比重升至65%,半导体自给率从2018年的15%提升至35%。正如外交部发言人郭嘉昆所言:“中方不愿打,但也不怕打,谈,大门始终敞开。”

八年磨剑:中国的“内功”与全球布局

特朗普的“反复无常”,恰似《孙子兵法》所云“兵无常势,水无常形”。而中国则以“以不变应万变”之姿,悄然完成三大战略转型:

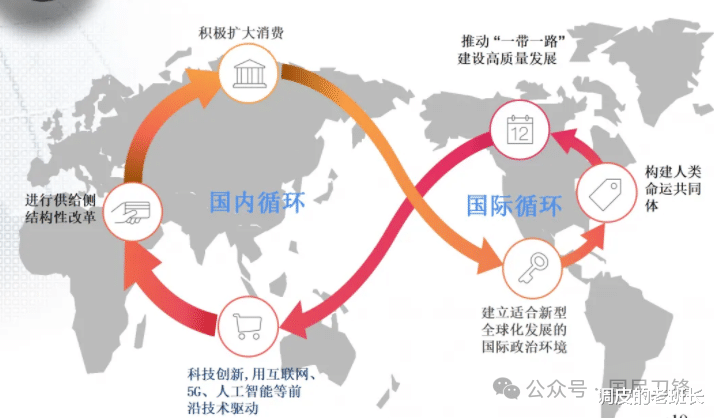

其一,经济结构从“外向依赖”转向“内外双循环”。 2008年金融危机后,中国便着手降低外贸依存度,至2016年,外贸占GDP比重已降至40%以下。2025年,内需市场更成为“压舱石”,消费对经济增长贡献率超80%。即便中美贸易归零,中国仍可依托14亿人口市场与完备产业链“独善其身”。

其二,科技自主从“跟跑”迈向“并跑”。 美国对华为、中芯国际的制裁,反成中国科技突围的“催化剂”。2024年,中国新能源汽车全球市占率突破60%,5G专利数量占全球40%,量子计算、人工智能等前沿领域亦多点开花。正如上海财经大学教授所言:“贸易战倒逼中国将危机转化为提升国际地位的机遇。”

其三,国际规则从“被动接受”转向“主动塑造”。 面对美国单边主义,中国以“一带一路”倡议、RCEP协定为支点,构建“去美国化”的经贸网络。2024年秘鲁钱凯港开港,中国控股60%,打通南美贸易通道;中欧电动汽车反补贴谈判重启,打破美国技术封锁。这种“合纵连横”之策,恰似战国纵横家张仪的“远交近攻”,令美国“孤立中国”的图谋落空。

中方的“软硬兼施”与特朗普的“政治算盘”

面对特朗普的“关税恐吓”,中方回应始终秉持“有理、有利、有节”。2024年11月特朗普胜选后,中国贺电措辞微妙调整:从2016年的“不冲突不对抗”变为“相互尊重、和平共处、合作共赢”。这一变化看似温和,实则暗含深意——既是对拜登政府“竞争-合作-对抗”三分法的否定,也是对特朗普可能延续对抗政策的预警。

更深层的博弈在于“规则话语权”。2025年4月,美国财长贝森特声称“可能在两到三年内达成全面协议”,暗示对华“持久战”。而中方则针锋相对,联合欧盟、东盟推动WTO改革,将“科技封锁”纳入贸易救济范畴,直击美国“长臂管辖”软肋。这种“以规则对规则”的反制,恰如围棋中的“打劫”,迫使美方陷入“进退维谷”。

特朗普的“示弱”背后,实为国内政治压力与商人本能的交织。2025年美国中期选举在即,共和党需稳住农业州“票仓”,而中国对美大豆进口的“可替代性”(转向巴西、阿根廷)恰成谈判筹码。此外,美国债台高筑(国债超35万亿美元),若中国持续减持美债,恐引发美元信用危机。特朗普所谓“关税下降”,不过是“以时间换空间”的缓兵之计。

未来展望:博弈未有穷期

“风物长宜放眼量”,中美博弈绝非一朝一夕可定胜负。短期看,特朗普可能以“关税杠杆”换取中方在科技、金融领域的让步;长期观之,中国“内功”修炼与全球布局已成不可逆之势。

若将这场较量比作“马拉松”,中国已从“跟跑者”变为“领跑者”:产业升级倒逼技术突破,内需市场支撑经济韧性,多边合作破解孤立围堵。正如王毅外长所言:“相互尊重、和平共处、合作共赢,是中美关系的必由之路。”而特朗普的“认怂”表象下,实为大国实力此消彼长的必然结果。

历史终将证明:以霸凌谋霸权,终是镜花水月;凭实力守正道,方得海阔天空。