全文刊登于《中国文化遗产》2024年 第1期 P4-16

国外建成遗产历史建筑信息模型(HBIM) 前沿发展综述

徐见卓 马冬青 马可·斯凯奥尼

一、 国际建筑摄影测量与文化遗产记录委员会与CIPA2023会议

作为国际古迹遗址理事会(ICOMOS)历史最悠久的国际科学委员会之一,国际建筑摄影测量委员会(CIPA)于1968年由国际古迹遗址理事会和国际摄影测量与遥感学会(ISPRS)共同成立。该委员会的成立旨在促进测量科学技术在文化遗产文档记录领域的应用,因最初的法语名称“Comité International de la Photogrammétrie Architecturale”无法完全囊括其在文化遗产保护领域内开展的全部活动和所作出的学术贡献,而后更名为国际建筑摄影测量与文化遗产记录委员会(CIPA Heritage Documentation, 简称“CIPA HD”)。

作为文化遗产记录与文化遗产信息使用者之间的连接纽带,CIPA HD致力于将应用于测绘科学与可视化科学的技术引入到文化遗产记录、保护和文献领域,其主要肩负以下两项职责:一是鼓励制定事关文化遗产各方面的记录、文献和信息管理的原则与实践准则;二是支持和鼓励相关从业人员开发专业工具和技术来支持前述行动。自1968年成立以来,CIPA HD已召开32次国际会议,包括 1968年的成立大会、1980年和1986年的第一届和第二届国际学术讨论会以及每两年举办一次的国际研讨会(见表1)。

表1 国际建筑摄影测量与文化遗产记录委员会(CIPA HD)历次会议时间及举办地(1968年起)

点击查看大图

作为后疫情时代举办的首个重要的文化遗产数字化保护国际会议,CIPA2023会议吸引了来自35 个国家和地区的400 余名专家学者。所有学术论文均围绕“记录、理解和保护文化遗产:塑造未来的人文和数字技术(Documenting, Understanding, Preserving Cultural Heritage: Humanities and Digital Technologies for Shaping the Future)”这一主题展开。大会由意大利佛罗萨大学和佛罗萨市政府主办,并与米兰理工大学(Politecnico di Milano)、都灵理工大学(Politecnico di Torin)、威尼斯大学(Università Iuav di Venezia)以及布鲁诺·凯斯勒基金会(Fondazione Bruno Kessler)等文化遗产保护与数字化领域知名院校和机构进行合作。同时,也得到了托斯卡纳(Tuscany)大区、国际古迹遗址理事会意大利委员会(ICOMOS Italia)和意大利摄影测量与地形学会 (SIFET) 等意大利区域和国家组织的大力支持。会议论文涉及18个话题,从文化遗产保护的前沿技术及其应用到文化遗产的监测与管理,重点关注了新兴技术和应急保护,以及文化遗产保护教育、濒危文化遗产保护和信息传播等(见表2)。

表2 第29届国际建筑摄影测量与文化遗产记录委员会大会 (CIPA2023)征文主题与分类

二、历史建筑信息模型

过去几十年中,建筑信息模型 (Building Information Modelling,简称“BIM”) 的应用范围和场景显著扩展,特别是在文化遗产保护领域。2008年,阿拉伊奇(Arayici)首次提出BIM这一方法,其适用目标主要针对于既有建筑(Existing Building)[1]。这项研究中的实践案例展示了通过使用3D激光扫描工具所获取的数据对既有建筑应用BIM的方法,被称为eBIM(BIM for Existing Building)。在eBIM中,既有建筑的各方面信息得以记录和管理,包括使用BIM进行全生命周期分析和资产管理、实时数据访问、维护计划、应急管理、改造、维修与重建、建筑能源模拟、环境分析等方面[2–5]。

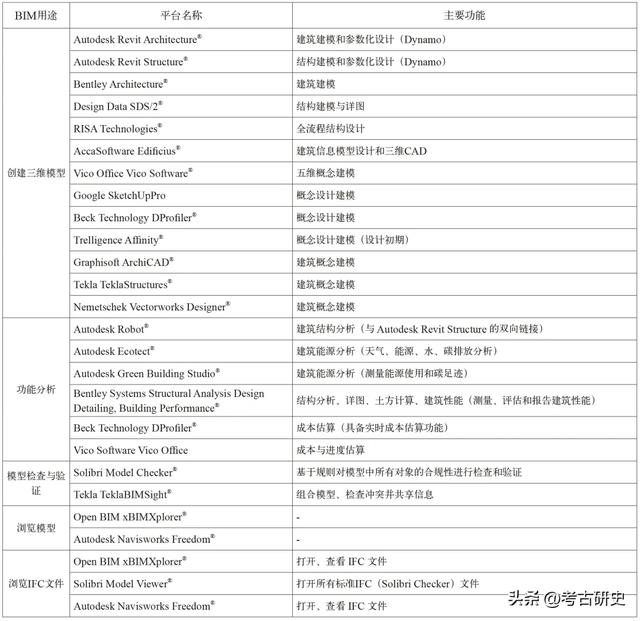

在文化遗产与历史建筑保护领域中,许多建筑师、考古学家、保护专家和工程师将 BIM视作一种技术变革,重塑了各类专业人员的研究与实践方法,包括(1)状态监测;(2)项目、遗产和资产管理;(3)多样信息记录;(4)制定预防性保护决策[6–8]。洛格西提斯(Logothetis)提出将BIM应用到现存历史建筑的宝贵方法,并使用点云(Point Cloud)数据进行实践[9]。目前,用于实施历史建筑信息模型的平台可分为商业平台和开源平台两类,前者主要以GraphiSoft ArchiCAD®, Autodesk Revit®, Bentley MicroStation V8i®和 Tekla Structures®等软件为代表,可实现许多复杂结构或构件的建模。而开源平台则以Edificius (Acca Software) ®,Tekla BIMsight®和Autodesk Navisworks Freedom®等平台为代表,因缺乏充足的工具集,主要用作投影和可视化模型工具[10](见表3)。

表3 建筑信息模型(BIM)商业平台的用途与功能

点击查看大图

对于拥有丰富文化遗产资源且分布广泛的发展中国家来说,HBIM不失为一种文化遗产保护的创新方法,既能够节省人力成本和时间成本,又能解决传统测绘与调查方法中存在的人为误差因素,还可以提高现场外业工作的效率和所获数据的准确性。此外,在同一项目中,使用HBIM构建一个拥有插件的参数化对象库,能够促进不同学科背景的专业人员之间文件和数据的存储和共享以及协同工作。

尽管全球范围的研究人员和团体都在积极投身这一新兴领域,但相关先进技术的应用和发展在欧洲,特别是意大利,表现尤为突出。意大利历史悠久,世界遗产地数量③居世界之首,文化遗产资源丰富,面临着复杂多样的文化遗产保护问题,因而长期以来一直致力于探寻更为有效且精准的保护方法。在Web of Science(WoS)数据库中使用主题(Topic)“Historic Building Information Modelling”并关键词(Keyword)“HBIM”进行检索,在出版物和科研方面有着丰富贡献的前三个机构分别是:意大利米兰理工大学(Politecnico di Milano)、都灵理工大学(Politecnico di Torino)和西班牙塞维利亚大学(Universidad de Sevilla)(见表4)。这一结果从侧面反映了表1中 “意大利是举办过CIPA会议次数最多的国家”这一事实,也进一步表明了该国在文化遗产保护与记录数字化领域中拥有着广泛的实践经验和扎实的研究基础。此外,由意大利政府部门或组织资助的跨国合作项目也有助于将HBIM传播到更多拥有丰富文化遗产资源的发展中国家,例如,由米兰理工大学科琳娜·罗西(Corinna Rossi)副教授主导的“生活在边缘环境(Living in a Fringe Environment,简称“LiFE”)项目采用数字建模的方法展现了罗马帝国时期埃及的古老住宅[11][12]。

表4 使用主题“Historic Building Information Modelling”并关键词“HBIM”检索Web of Science(WoS)数据库展现的主要研究机构结果(按出版物贡献数量排序)

点击查看大图

HBIM过程主要包含数据收集和对象建模两个阶段,同时其在记录信息、分析数据、模拟现实和利用插件等方面具有可拓展性。在数据收集阶段,数据按照其几何属性可被分类为非几何数据(Non-geometric Data)和几何数据(Geometric Data)两类[13]。前者包括研究对象的材料类型、建筑技术、历史数据、物理性质、档案数据和历史文件等[14–17];后者则主要用于创建研究对象的三维模型,其收集手段既包含使用传统测量仪器[18][19],也包含:(1)带有全球导航卫星系统(GNSS)的全站仪[20][21],(2)文化遗产图像[22][23],(3)近景摄影测量(Close-range Photogrammetry),(4)地面激光扫描(Terrestrial Laser Scanning)[24],(5)无人机(UAV)[25][26]等新兴手段。这些方法已广泛应用于对沿线性或区域性分布的大规模遗产和呈集中分布的大体量遗产的精细三维建模[27][28]。同时,文化遗产的当前状态、位置、地形以及HBIM的使用规模与范围也影响着测量方法和工具的选择。Agisoft® [29][30]和ReCap®[31-33]等软件经常用于处理、管理和编辑点云数据(图1)。

图1 HBIM数据获取的过程、建模方法和潜在应用

在对点云数据处理并用其建模后,一个关键步骤便是将语义信息(Semantic Information)编入文化遗产信息模型中[34][35]。这些拥有丰富信息的模型为遗产保护的后续活动和潜在功能,如记录、监测、分析和修复等,奠定了坚实的基础。此外,在整合HBIM与其他平台和数据方面的研究,包括地理信息系统(GIS)和三维数据,尤其是在城市、乡村和线性文化遗产保护方面,相关研究已经呈现出快速增长的趋势[36–39]。相关研究的开展得益于工业基础级(Industry Foundation Classes,简称“IFC”)④概念的引入,这对跨平台和不同格式间的模型与数据的整合工作起到了关键性作用。因而数据得以在不同应用程序之间进行传输,促使HBIM成功地与各种平台进行了整合[40][41]。

除了诸如复杂结构建模和修复过程管理的传统研究领域外,CIPA2023大会还探讨了HBIM的新兴应用场景。这些应用场景包括开放资源访问、建筑遗产内部微气候分析,以及将HBIM与人工智能和深度学习结合的可行性。本文着重关注以下基于HBIM进行研究的四个方面:(1)利用HBIM对遗产的复杂结构和构件进行建模和重建的研究;(2) 利用HBIM进行遗产管理、监测和修复的研究;(3)基于HBIM构建可访问资源的研究;(4)在HBIM框架下探索数字孪生技术和深度学习的应用研究。

三、 使用HBIM对文化遗产的复杂结构和构件进行建模

当前,对于具有混合结构类型和多样建筑材料的文化遗产的数字化而言,始终面临着一个主要挑战,即如何如实且精确地再现与建模。一方面,使用HBIM进行准确的文档记录和建模是关键步骤,也是后续研究、保护和更新工作的基础。另一方面,因各种因素(如气候变化、地形侵蚀和人为破坏等)影响,文化遗产及其结构构件的状况自建成后不断发生变化。使用HBIM可以记录这些变化或整合历史数据以及使用先进的监测工具来解决前述问题。已发生变化的文化遗产通常会具有不规则性和典型要素,包括建造时所使用的建筑材料、建造技术及近期破损等,这些会导致遗产各部分显现出强烈的异质性(Heterogeneity)特征。

一些研究团队已尝试通过在对地处不同文化片区和采用不同建筑技术的传统建筑进行建模的过程中解决这些挑战。例如,在对西班牙洛斯阿尔卡萨雷斯市(Los Alcázares)拉梅塔(Rame Tower)中由两种材料建成并具有不规则平面的拱顶和楼梯进行三维重建的研究中,BIM环境下对传统遗产中具有典型不连续性特征的结构和构件进行建模的问题得以解决[42]。在为意大利科莫市(Como)圣詹姆斯大教堂(Chiesa di San Giacomo)的建筑构件和拱顶系统进行记录和建模的研究中,团队提出了一种可随时间更新几何和非几何信息的模型更新方法[43]。在对东亚传统木建筑进行数字化保护的案例中,来自韩国的研究人员采用了一种基于脚本的(Script-based)参数化建模方法,其整合了历史图档和扫描模型,用以生成复杂的木制榫卯等木制连接构件模型[44]。

部分研究则关注通过使用HBIM以期在整个文化遗产数字化重建过程中减少建模时间和工作量的实际方法与流程,特别是处理具有复杂且多样化的结构或组件的文化遗产。布尔多(Buldo)提出了一种运用针对文化遗产的点云扫描(Scan- to-BIM)工作流程,并测试了其自动化的迭代过程,强调了在连接点云和HBIM模型中的语义特征和结构要素的重要性[45]。罗曼(Roman)则提出了一种半自动化(Semi-automated)的方法,利用可视化编程语言(Visual Programming Language)Dynamo®软件和边界表示法(B-rep)实现点云扫描下的建筑要素重建[46]。

相较于采取边界提取(Boundary Extraction),实施NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)将点云数据转换为曲面,在重建文化遗产的不规则和复杂几何要素方面具有明显的优势[47]。由于 Autodesk Revit®这一主流商业BIM平台的限制,拱券的精准建模一直以来都在困扰着研究人员。当前,一些团体已经开始着手利用基于NURBS的方法来尝试解决这个问题,并成功地应用于复杂对象的重建[48–50]。除了NURBS,网格模型(Mesh Model)使用多边形(Polygons)或创建多面体(Polyhedral Objects)来重建研究对象,然而,这种方法仅适用于规则形状建模[51-53]。

四、 使用HBIM进行文化遗产管理、监测和修复

作为文化遗产全生命周期保护中最具潜力的方法,HBIM在结构监测、诊断分析、能源分析和遗产运营等方面显示出诸多优势[54],应用实施范围涵盖建筑遗产、基础设施遗产、景观遗产和考古遗址等。相关研究旨在支持遗产修复活动和状态监测,并为保护工作提供一个既可满足当前需求又可支持以此为基础而开展的后续工作的全面工具。以上目标可通过使用点云生成的详细三维模型和一个以BIM为引领的工作流两种途径加以实现[55-58]。

在使用HBIM进行文化遗产能源分析的案例中,研究人员分析了对建筑结构及其气候化特征具有消极影响的环境因素,并针对这些影响因素提出了解决办法和建议,并强调了模型中所包含的各类信息在评估历史建筑再利用的可行性和预防由环境因素造成的遗产损坏方面具有关键性作用[59-61]。同时,HBIM数据还可被用于改善文化遗产结构的当前状况和性能,监测历史建筑的室内微气候,并分析在不同气候条件影响下的更新策略[62–64]。

在制定修复计划和准确再现遗产周围建成环境方面,拥有丰富历史数据的三维模型具有显著优势[65][66]。此外,以上研究通过采用地面激光扫描仪(TLS)等创新建模技术来克服传统建模技术的局限性。卡内韦塞(Canevese)等将先进技术、预防性编目和众包(Crowdsourcing)参与式三维建模进行结合,并成功进行了实验,这为文化遗产三维重建领域开辟了新的研究视角与参与方式[67]。与此同时,研究人员应用视觉修复技术,基于已消失遗产周围既有建筑的历史建筑模型,对其进行了虚拟修复[68]。

五、基于HBIM构建可访问资源数据库

构建一个文化遗产的开源数据库,不仅可使普通民众和文化遗产保护专业人士受惠于文化教育、遗产共享和保护研究,还可为两者之间搭建起沟通的桥梁,实现全社会共同参与文化遗产保护这项重要事业。基于数据库开放标准和流程,卡迪泰洛皇家遗址(The Royal Site of Carditello)平台实现了多种设备终端均可通过互联网对其进行访问,并使用数字化方法表达了遗产本身及其内部动态监测状况。这使得不同类型的用户不但可以浏览详细的HBIM模型,还可按照自身需求和可视化系统来查询和获取与遗产相关的各类静态与动态信息[69]。与此类似的,巴西圣保罗建立了一个用于传播历史研究和古迹保护的在线平台[70],以及开发参数资产和可访问数据库[71],都旨在实现这一目标。

与数据库及其构建标准和准则的相关内容亦是时下需要关注的主题。阿迪普特里(Adiputri)提出了通过分析历史结构报告(Historic Structure Reports)的当前指南,来评估BIM对于数字历史结构报告(Digital Historic Structure Reports)的特征、潜力和挑战。他们所提出的数字历史结构报告协议将作为历史建筑业主的使用指南,并为遗产的后续使用提供更全面、适应性更强且更易访问的信息资源[72]。与建模相关的专业知识可利用HBIM和语义Web技术以信息⑤交换的形式进行分享[73]。

六、在HBIM中应用数字孪生与深度学习

近年来,数字孪生(Digital Twin)和深度学习(Deep Learning)愈发受到文化遗产数字化领域专家学者的关注,其在提高历史建筑信息建模的精准度、准确性和效率的过程中发挥着关键作用。朱安(Jouan)和哈洛(Hallot)较早地提出了在文化遗产保护中应用数字孪生的建议,倡导使用 HBIM模型作为遗产的数字副本,以支持文化遗产地的预防性保护。他们提出了一个将数字孪生技术整合到建成遗产的预防性保护管理规划过程中的全面框架,并为随后的实施奠定了基础,同时也强调了使用数字孪生方法的必要性[74]。

比奥洛(Biolo)等的研究侧重于对意大利米兰斯福尔扎城堡(Castello Sforzesco)进行数字化,他们创建一个包括现存要素和不可见要素的综合数字孪生[75]。数字化模型结合了不同详细程度的几何信息,旨在开发一个支持了解、调查和管理建成遗产的工具。该研究提出了一个允许异构几何数据(Heterogeneous Geometric Data)共存的框架,提供了对建筑资产及其演化阶段的整体图谱。此外,该研究还探讨了利用和调整 IFC标准档案特性的,以满足建筑遗产诊断调查结果的可复制性要求,同时提高遗产保护计划中后续干预阶段的互操作性[76]。

作为HBIM的基础,点云数据的质量和处理至关重要。由于深度学习方法的成功实践,以此为基础的从三维建筑点云中提取信息的方法得到了发展。曹雨薇和马可·斯凯奥尼(Marco Scaioni)的研究提出了一种简单且有效的三维建筑点云预训练(Pre-training)方法,该研究表明在源数据集(Source Dataset)上进行预训练,可以一致地提高目标数据集的性能,其结果平均提高了3.9%[77]。在另一项研究中,他们旨在为使用卷积神经网络(Convolutional Neural Network)对由历史城市360°视频生成的点云进行分类铺平道路并取得了令人期待的结果[78][79]。

七、结语

作为全球文化遗产数字化保护领域的重要会议,CIPA2023已成为该领域最热门研究主题和尖端技术的聚集点。这些主题为全球文化遗产保护研究的未来提供了许多新视角、新思路和不同学科之间的新合作机会。作为文化遗产数字化核心和连接,历史建筑信息模型(HBIM)的重要性不言而喻,因而本文在CIPA2023会议的众多主题中选择 HBIM并对其前沿应用进行了介绍和讨论。

随着建筑信息模型的应用场景从新建建筑扩展到建成遗产,HBIM在过去几十年中不断发展。目前,HBIM正不断取代传统测绘方法,以用于获取高精度模型和丰富信息与数据,特别是在意大利、西班牙等文化遗产资源丰富的地区。本文简要回顾了HBIM的发展,概述其工作流程,包括数据获取、格式转换、数字信息和数据收集,以及使用 Autodesk Revit®等BIM软件对研究对象的结构和组件进行存档。

与通常涵盖整个过程的研究不同,本文按照属性对数据进行分类,说明它们不同的收集方法和重建工具,着重关注几何数据。此外,介绍了 HBIM的优势和潜在的整合应用。本文提供了关于使用HBIM进行文化遗产数字化的最新国外发展和应用建议,以期服务于文化遗产保护领域的研究人员。同时,HBIM的应用范围已从简单重建具有集成历史资源的历史建筑模型,扩展到通过先进技术处理更复杂对象。

本文展示了HBIM的前沿实践案例和研究项目,介绍了其在实现以下目标方面的应用:(1)对文化遗产的混合、复杂结构和组件进行高质量和高精度的建模;(2)遗产的管理、监测和修复;(3) 可访问的源数据库构建;(4)应用数字孪生和深度学习处理点云数据和建模。

[本文获得中国国家留学基金委员会(项目编号:202206120044)的资金支持]

作者简介

徐见卓,米兰理工大学建筑、建成环境和建造工程学院博士候选人,CIPA青委会领导团队。

马冬青,合肥工业大学建筑与艺术学院讲师,米兰理工大学建筑、城乡遗产保护博士。

马可·斯凯奥尼(Marco Scaioni),通讯作者marco.scaioni@polimi.it,米兰理工大学建筑、建成环境和建造工程学院教授,大地测量与地形科学博士。

(文章参考文献和注释略)