屈志仁先生很早就指出南宋时期即已经开始有仿古玉器皿和玉佩饰的制作,近年考古发现也证明了当时仿古玉器的存在。1传世古玉最早见诸记载的可举北宋吕大临的《考古图》(1092年版),该书收录了若干皇室或私人收藏前代的“古”玉器。从所附线图看,大多是小件饰品,如佩饰、剑饰、带钩等,尚未见取形青铜礼器的玉器皿。对古代小件饰品的热衷在南宋文化圈依然盛行,其中又以佩饰为多,偶有剑饰或带钩。这些玉器皆取形汉以后已不常见的饰物(图1a、图1b)。2

图 1a 江西吉水南宋张宣义(1237年卒)墓出土仿古玉带钩。《中国出土玉器全集》,北京:科学出版社 2005 年;卷 9,图 101。

图 1b 江 苏 南 京 江 宁 出 土 南 宋(1165 年前)仿古玉剑格。《南京文物考古新发现》,南京:江苏人民出版社,2006,彩版 7:3。

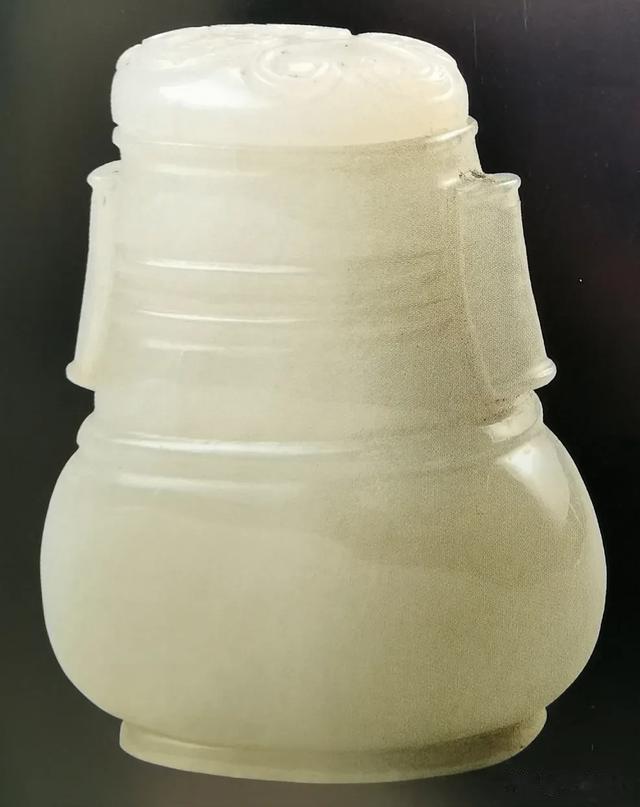

其在南宋时期复制的目标、意义和功能尚不清晰。而南宋时期取形古代青铜器的玉质器皿的出现,可谓仿古玉器生产中的巨大发展。这类仿古玉器皿数量不多,如安徽休宁朱晞颜墓(1201年入葬)和安庆棋盘山范文虎墓(1301年入葬)出土的小玉卣和玉壶(图 2a、图 2b)。23南宋仿古玉器皿的特点是以商周青铜器为祖型,但形制小巧(只约 7厘米高),装饰性强,跟上述仿古玉佩饰或缀饰一脉相承。

图2a 安徽休宁南宋朱 颜(1201年卒)墓出土仿古小玉卣,高6.8厘米。褚馨拍照。

图2b安徽安庆棋盘山元范文虎(1301 年卒)墓出土南宋仿古小玉壶,高7.1厘米。《中国出土玉器全集》,北京:科学出版社,2005 年,卷六,图190。

与以北宋徽宗时期由皇室大力推进仿古青铜礼器的制作相比,4小巧的仿古玉器更显文人气质和个人品位。如果说宋徽宗的仿制古青铜礼乐器旨在服务皇室盛大的礼制活动,那么这些精巧的仿古玉容器更适于个人把玩,或作为奇异陈设,是其主人祈望与“古”存在某种联系的雅证。作为古董的替代物,它们成为装点文人书斋的珍贵“文玩”。自此以后,这些文玩的地位渐与文人书画不相伯仲。台北故宫博物院藏一件仿西周青铜小玉壶,其木座镌刻隶书嘉靖乙卯(1555)纪年,并篆书“徵”“明”朱文方印、“文甫”白文椭圆印,以及隶书“文甫制”铭(图3)。

图3 明或更早仿古小玉壶,连木座(1555 年款)。高11厘米。台北故宫博物院藏。《古色:16 至 18世纪艺术的仿古风》,台北:台北故宫博物院,2003 年,I:48。

文徵明(1470—1559)是明代著名文人画家,李文甫为其好友,亦是当时知名的文玩玉器雕刻名家。此壶较上引南宋玉壶略大,几何纹稍显僵硬,据此推测应是15世纪受类似图2b南宋仿古玉影响的产物。木座上镌刻的另外两方印,显示玉壶曾经属于著名收藏家鉴赏家项子京(1525—1590)。项与文同时代但更年轻。与这些明代著名文人藏家的密切渊源使得玉壶愈加意义非凡。姑且不论玉壶是否出自李文甫手或其确实的制作年代,类似这样的仿古玉器应是16世纪文人精神的重要标志。由此亦不难理解沐睿墓中也出小玉壶(图 4)。

图4 江苏南京明沐睿(1609 年卒)墓出土明或宋仿古小玉卣,高 6.8厘米。南京市博物馆藏。

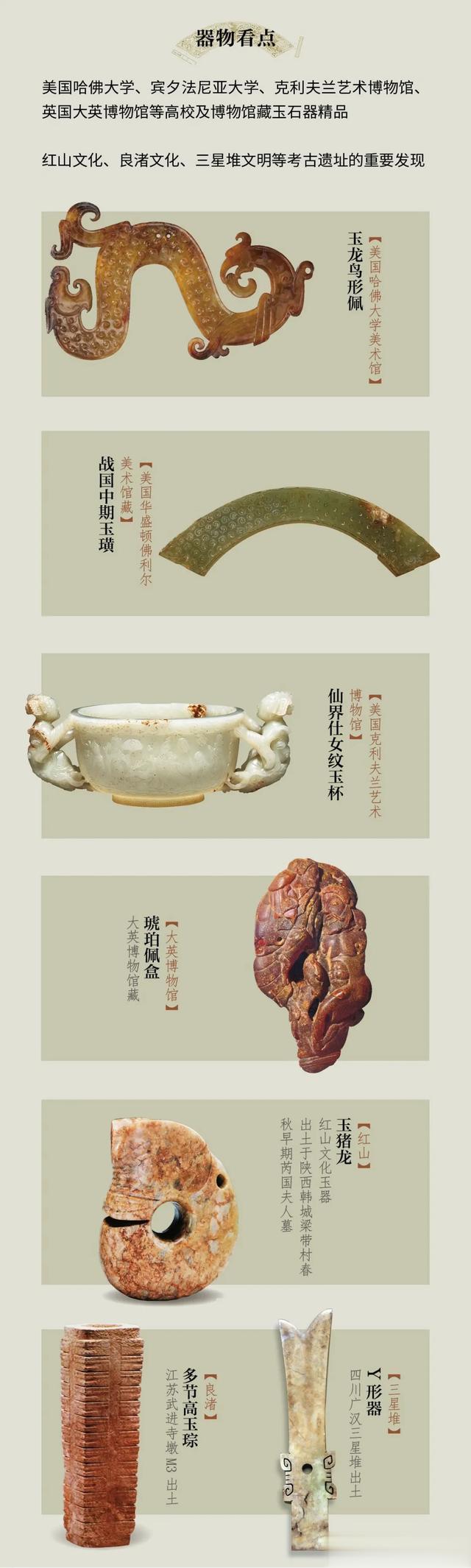

有明一代沐氏一门一直享有殊荣,尽管沐睿晚年因罪押监并在1609年死于狱中,其墓中仍随葬了令人叹为观止的仿古玉器精品。5此玉壶娇小玲珑, 满布沁斑,可能在入葬时已经是家传的“古董”,又或是当时仿南宋“古”器而做。图3-4中两个例子显示晚明年代对复古的看法已有改变:仿古玉器皿的目标并非追求商周礼制的庄严,而是因它们所传达的南宋文人墨客般的文化气息。基于上述对宋、明时期社会风尚的分析,我们或应重新审视早年流入西方的两套白玉制品。其中一套八件藏于伦敦大英博物馆,为20世纪初奥斯卡 • 拉斐尔 (Oscar Raphael) 捐赠。另一套十件于20世纪50年代为美国私人藏家所得(图5)。6

图5 十件组徽宗款南宋至清仿古玉器。美国 Stephen Junkunc III旧藏。纽约佳士得 2007 年 3 月 22 日拍卖图录 132。

这两套玉器除数件长方牌饰具有明显的清代风格外,其余均可视为仿古玉器或受古器物启发所制之物。每件器物表面均镌刻北宋徽宗纪年(1112—1124)文字以及御府“修内司”款,彰显其御用性质。过往的研究,包括笔者在内,对这两套玉器的认识都不甚清晰。而今基于新的考古发现,笔者在此大胆推测,一两件独特如玉钟者可能为南宋制品,递传至清。玉牌、玉环则为清代新款式,可能制作于18世纪至20世纪早期。其余具有仿古外形的几件可能根据晚明或其他文人论述中有关典型 “宋代”组合的记载构思制作,与上述单件南宋玉器配合成套,并加配精美的“御用”紫檀匣收藏。7为了强调与北宋徽宗的渊源,每件玉器表面还特别加琢精细的双钩铭文,因宋代的游丝毛雕声名显赫,为历代文献所记录和称颂。8

【1】James Watt, "Jade Carving in China from the Tenth to Fourteenth Centuries." Rosemary Scott, ed. Chinese Jade: Colloquies on Art & Archaeology in Asia, no. 18, London: Percival David Foundation, 1997, 页 201;又见 James Watt, Chinese Jade from Han to Ch'ing. New York: Asia Society, 1980, 页 15 等;James Watt, "Jade", in Wen C. Fong & James Watt, eds. Possessing the Past: Treasures from the National Palace Museum, Taipei. New York: Metropolitan Museum of Art, 1996, 页 54–71。

【2】佩饰见上海博物馆编:《中国隋唐至清代玉器学术研讨会论文集》,上海:上海古籍出版社,2002 年,页 63–69;邓淑苹:《写实与仿古交会下的南宋玉器》,蔡枚芬主编《文艺绍兴—南宋艺术与文化 · 器物卷》,台北:台北故宫博物院,2010,图 32–33,35–38,40。带钩见江西吉水张宣义墓(1237 卒,1254 重葬)(陈定荣《江西吉水纪年宋墓出土文物》,《文物》1987 年 2 期,页 66–69),古方:《中国出土玉器全集》第 15册,9:101,北京:科学出版社,2005 年;浙江金华张几道(12 世纪末 13 世纪初)(见赵一新、赵婧、蒋金治:《金华南宋郑继道家族墓清理简报》,《东方博物》2008 年 28 期,页 54–61,图又见蔡玫芬主编:《文艺绍兴:南宋艺术与文化 · 器物卷》,台北:台北故宫博物院,2010 年,III:3)。剑饰、 式佩、谷纹璧式等佩亦见于其他南宋遗址,详见邓淑苹 2010 年文,页 32–34,表 1。

【3】玉卣 1952 年出土,正式考古发掘报告尚未出版,图片见于杨伯达主编:《中国玉器全集 · 5 · 隋唐至明》,石家庄:河北美术出版社,1993 年,图 104;玉壶见《文物资料丛刊》1957 年第 5 期,页 52–56;彩图见注8 古方《中国出土玉器全集》第 6 册,页 181–183。尽管范氏卒年已入元,但此壶应是其入仕南宋时所获。又有玉匜出土于安徽肥西范岗,未见正式发掘报告,图见古方 2005 第 6 册,页 172。另有一些光素玉石杯盘,器型与同时代瓷器相同,如朱晞颜墓出土的玛瑙杯、玉碗(见杨伯达《中国玉器全集 · 5 · 隋唐至明》,页102–103),因其无任何古意,故不在本文讨论之列。

【4】见台北故宫博物院编辑委员会编:《千禧年宋代文物大展》,台北:台北故宫博物院,2000 年,I–24, 页 26–27。

【5】沐氏先祖是明代开国皇帝朱元璋(太宗洪武皇帝)的养子。沐睿是沐家第十代,随葬品包括金、玉珠宝,首饰(12 枚簪,其中玉簪 3,余为金、珊瑚、琥珀簪),嵌宝石金带数条,玉杯 6、琥珀杯 1,玉提梁壶(图 4)以及另一带五代风格的“古董”小观音雕像。发掘报告见阮国林、葛玲玲:《江苏南京市明黔国公沐昌祚、沐睿墓》,《考古》1999 第 10 期,页 45–56,图版 4–7。

【6】1980 年、1997 年屈氏两度对铭文问题做详细探讨(详注 4 Watt 1980, 120–123; Watt 1997, 199)。屈氏 1997年认为“此组玉器制作年代上限,很有可能是宋代晚期至元代早期”。笔者为 2007 年 3 月 22 日纽约佳士得拍卖图录第 132 号拍品所撰专文对此亦作过讨论,并补充了数件同类品。佳士得 2007 年拍品最终为浙江私人藏家所得,并曾于浙江省博物馆展出(见 2010 年 11 月 3 日《中国文物报》)。

【7】佳士得拍卖的一套收入一龙纹紫檀双层木匣中。大英博物馆拉斐尔捐赠时,根据记录原亦有木匣盛装,木匣上有乾隆铭文。1940年拉菲尔在给芝加哥艺术学院 (Art Institute of Chicago) Charles Fabens Kelley的信中曾提及“搞不懂为什么乾隆只下旨将(后为我所得的)7 件玉器配匣收储,而将这两件(芝加哥玉钟、玉镯)排除在外”。(承蒙芝加哥艺术学院 Elinor Pearlstein 提供书函内容)。Palmer, J. P., Jade. Feltham: Middlesex, 1967. P.41. 也肯定了木匣的存在。遗憾木匣目前不知所终,大英博物馆亦未保存此匣的图像资料。有一日此匣重现,将之与佳士得紫檀匣作一比较,必有意义。

【8】宋代玉工可能已用钻石作为琢玉工具。周密《志雅堂杂钞》曾记录所见徐子方藏白玉器,谓“其两边真字各二行,细如丝发,真奇物也”,参见傅熹年:《古玉精英》,香港:中华书局(香港)有限公司,1989 年,图版 139 说明所引,并周密:《志雅堂杂钞》卷上,上海:上海进步书局,1912 年,页 3。

“艺术史界”系列

琢玉成器:考古艺术史中的玉文化

苏芳淑 著

禇馨 代丽鹃 许晓东 译

上海书画出版社

2021年9月