夜晚的街头,厦门的一座庙宇前传来阵阵鼓乐声,吸引了路人驻足。

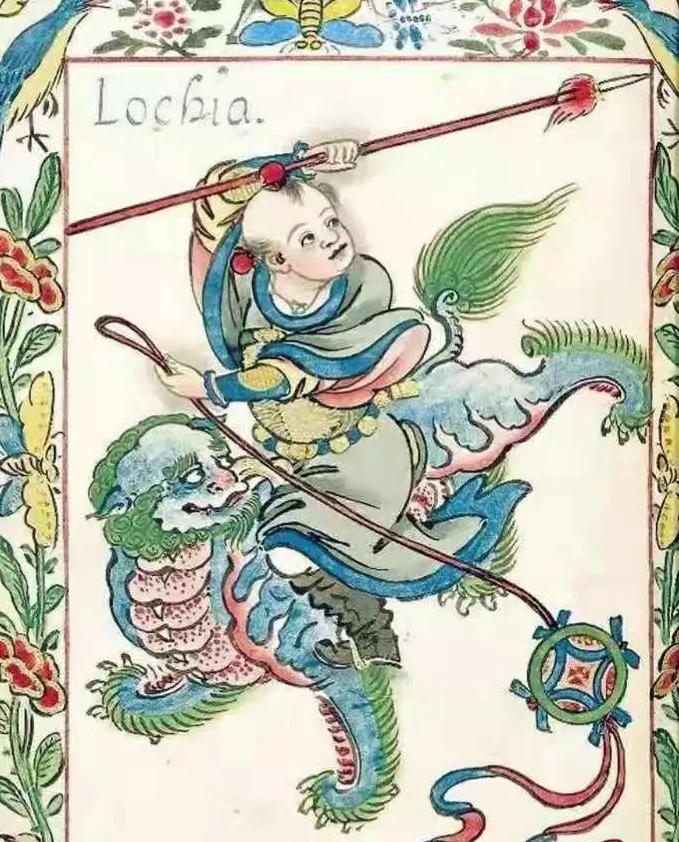

灯光下,一尊少年模样的神像安然矗立,他脚踏风火轮,手持火尖枪,头顶混天绫。

你或许以为这是电影《哪吒之魔童闹海》里的哪吒,其实,这个神像是闽南人世代信奉的“太子爷”。

对他们来说,哪吒不仅是大荧幕上的国漫英雄,更是日常生活中守护平安的存在。

那么,关于他在闽南的故事,你了解多少?

哪吒的闽南身份与“太子爷”称谓为何广受信仰?

哪吒在闽南地区被尊称为“太子爷”或者“三太子”,这可不是随便取的名字。

对于闽南人来说,这位少年神明和他们的生活息息相关。

从道教经典来看,哪吒原本是《封神演义》中的一位斩妖除魔的少年英雄。

他的出生和成长故事离经叛道,最终却为正义而战,这种叙事不仅让他在道教中名声大噪,也符合闽南人对“勇者”的想象。

久而久之,哪吒成了闽南文化里不可或缺的神祇之一。

但单靠传统故事还不足以让哪吒在这里有如此高的地位。

他的“太子”身份也与闽南地区的社会结构有关。

过去,许多人相信,哪吒的五营兵马可以清除作祟的邪灵。

他是庇护者,也是守护神,各村各镇都会祭拜他。

尤其是在某些重要的年节,哪吒的神像会被供奉在大街小巷的庙宇里,代表一种集体的安全感。

从经典影视到地方信仰,闽台哪吒文化的变迁想必不少人对哪吒的印象都源于影视作品。

从70年代上海美术电影制片厂出品的经典动画《哪吒闹海》到近几年的《哪吒之魔童降世》,这个角色已深入人心。

它不仅为哪吒赢得了全国范围的知名度,也让闽南人更愿意在传统信仰之外,以现代文化来重新解读甚至推广“太子爷”。

比如台湾的电音三太子,就是哪吒文化的一个创新版本。

最早,神庙活动中人们扮演哪吒形象进行的舞蹈仅是作为祭祀的一种形式,但为了能吸引更多年轻人,这些表演逐渐演变成了结合流行音乐的舞台秀。

而这种现代与传统的结合,也让闽南哪吒信仰焕发了新的生命力。

更有意思的是,在闽南民间,哪吒的文化早就跨越了庙宇的限制,融入了百姓的日常生活。

一些老厦门人的家中佛龛,往往都会摆着脚踩风火轮的哪吒塑像。

这些塑像就像家中的守护者,需定期清理和供奉,平常还会请亲友来家中参拜。

有意思的是,哪吒的称谓也融入了闽南话,比如被亲切地叫作“罗车公”。

闽南庙宇中的哪吒形象有何特别之处?

如果你有机会去泉州或厦门的一些老庙走走,不难发现里面的哪吒神像形态各异。

有些神像忠于《封神演义》的原型:长发飞扬,年轻英武;有些则完全按照地方特色进行了改造:面容威严,全身披挂,俨然一位战斗天神。

还有一些庙宇里的哪吒幼态可掬,仿佛邻家孩子,神态亲和。

这种形象上的多样性,实际上反映了信仰的多元性。

庙宇的建造风格和主事人想法影响了神像塑造。

哪吒身上的多重“身份”也给了创作者空间进行不同程度的诠释。

脚踩风火轮的英雄少年形象可能反映了祭拜者对力量与正义的渴望,而手持乾坤圈、严阵以待的形象则寄托了平安与镇邪的祈愿。

音韵和历史:哪吒如何融入闽南方言与文化?

哪吒在闽南的渗透,不仅是香火和庙宇,更深植于语言。

你知道吗?

“哪吒”这个名字在闽南话里并不是按照原音来的,而是读作“罗车”([lo2 ??ia1])。

但这个发音的来历,其实有一段学问可以考究。

学者们发现,“哪吒”这个词在汉语中的传入可能始于元明时期,而那时候闽南的语言系统已经形成。

因此,哪吒一词的读音很可能是根据当时北方的通行方言转换过来的。

这个细节表明,哪吒崇拜随着社会的交流迁徙而传播,最终扎根于闽南。

也正是这种语言的融合,赋予了哪吒在闽南文化中独特的地方韵味。

走在闽南的街头,人们或许并不真正讨论哪吒究竟是北方传下来的神明,还是从印度佛教流传而来的护法神。

但他们的生活里,哪吒早已不单是一个名字、一个角色,而是一种寄托。

在他的故事中,包含了跌宕起伏的挣扎与反抗,也传递着追求正义的信念。

闽南人用自己的方式,承接并继续讲述着哪吒的传说。

所以,当你某天又抬头看到路边巷尾的庙宇,不妨停下脚步。

看着庙里的少年英雄,或许你也会想起他那句电影台词——“若前方无路,我便踏出一条路!

”