1955年,咱们全军开始授衔,最高级别的就是元帅,总共有10位。这十位元帅啊,那真的是立下大功,威望特别高,对国家贡献特别大,可以说是大家都服气的人选。

另外,还有个军衔叫做十大将,这个军衔也是非常有威望的。接下来就是上将军衔了,加上1956年和1958年后来追加的两位,总共有57位开国上将。他们在不同的年代,都曾是元帅手底下的得力干将。

多年来,大家老在议论一件事,就是粟裕和萧克的军衔问题。粟裕的贡献那么大,当个元帅都绰绰有余,萧克呢,评个大将也挺合适。可最后呢,粟裕成了开国大将里的头名,萧克则是开国上将里的第一。

于是,民间就开始流传这样的说法:萧克是上将军衔,粟裕则是大将级别。

萧克镇这位上将,那绝对是没得挑,就凭萧克的背景和经验,当个大将也是轻轻松松。但重点还得说说粟裕,他可是十大将里的头一号人物,粟裕啊,是到了解放战争那会儿,才真正大放异彩的。说实话,要是比职位、比声望、比老资格,粟裕其实并不算出类拔萃。就拿指挥淮海战役那会儿来说,还得靠陈毅这种大家敬重的人物来稳住大局。

说到入党时间,在十大将里面,陈赓和肖劲光算是老资格了,他俩都是在1922年就加入了党,算是很早一批的高级将领。要是比战功,那粟裕绝对是响当当的人物,他的战功大家都有目共睹,论起战功来,他完全可以和元帅们相提并论。

粟裕是湖南会同县人,1926年他加入了共青团,到了1927年又成了共产党员,还参加了南昌起义和湘南起义。他这个人啊,是从普通士兵一步步当上了将军,跟其他将领不太一样。他既没去过军校深造,也没出国镀过金,但打仗是真有一手,在军队里大家都叫他“常胜将军”。

粟裕在打仗的过程中,军事本事越来越厉害,这很大程度上是因为受到了毛泽东军事想法的影响。

粟裕后来聊起过,红军那段最不容易的日子里,他跟着毛泽东学到了不少打仗的真功夫。还在井冈山那会儿,他就已经开始向毛泽东请教怎么建军、怎么让官兵平等、怎么建根据地,还有打仗的策略战术这些。

1929年,在大柏地那场战斗中,粟裕从毛泽东那儿学到了一个高招,那就是瞅准敌人的软肋,瞅准时机就猛打猛冲。那次,红军瞅着大柏地那地形不错,就悄悄埋了伏兵。结果,一下子就把敌人两个团的大部分给干掉了,还抓了好多俘虏,连敌团长以下的官兵都抓了不少。

1930年6月份,粟裕在当过连长、营长后,被提拔做了红12军第5支队的领头人。反“围剿”第一仗开打后,粟裕再次接到任务,成了64师的师长。他真给毛泽东长脸,带着队伍把敌军18师的师长张辉瓒给抓了个现行。

毛泽东心里乐开了花,不住口地夸粟裕,说捉了张辉瓒真是有本事,还得是粟裕。到了1937年7月,抗日战争一打响,毛泽东就更看重粟裕了,提拔他当了好多要职。他先做了新四军第二支队的副司令员,后来又变成了新四军江南、苏北指挥部的副指挥,还做过新四军第一师的师长和政委,最后又成了苏中军区、苏浙军区的司令员和政委。

粟裕不负重托,带着队伍打下了漂亮的胜仗。在1938年到1943年这几年里,他们干掉了日伪军整整10万人。到了1944年的车桥战役,更是一口气消灭了快一千个敌人,还占领了13个重要地点。

毛泽东认为,这位从普通士兵一步步成长起来的将领,让敌人一听到他的名字就害怕,他完全有本事带领四五十万大军去打仗。

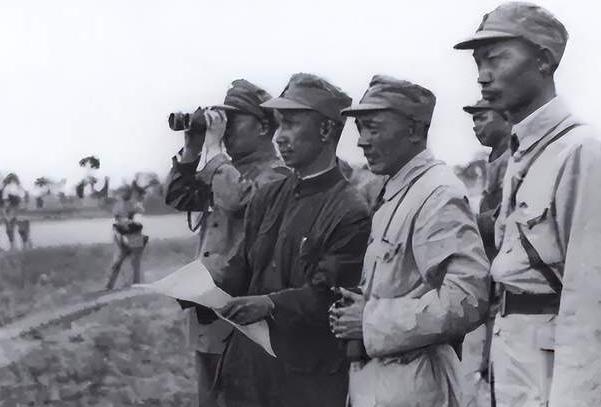

淮海战役那会儿,粟裕给中央提了点建议。当陈毅把首个作战计划递交给军委时,毛泽东特地打来电报,问起了粟裕的情况,还说要跟粟裕一起商量这个计划。这种特别的关心,明显看出毛泽东很看重这位后起之秀。粟裕也没辜负毛泽东的期望,短短3个月里,他帮着陈毅指挥了宿北、鲁南、莱芜这几场大战役,而且都取得了大胜。

1947年5月份,粟裕展现出“在千军万马中直取敌军首领”的胆识,把国民党号称五大精锐部队之一的整编新74师,在孟良崮一战中彻底消灭,让蒋介石的重点攻势落了空。

后来,粟裕接手了华东野战军司令员兼政委的位子,他指挥了豫东和济南两场大战,还参与了淮海战役的谋划。因为这些出色的战绩,他成了解放军里赫赫有名的常胜将军。粟裕能有这番成就,正是对毛泽东选人用人眼光独到的一种证明。

说实话,粟裕在各方面可能真比不上其他大将,但要是单说战功,他做出的贡献那可是元帅级别的。