同样是大学士,左、李二人可以称宰相,曾国藩为何就不行?

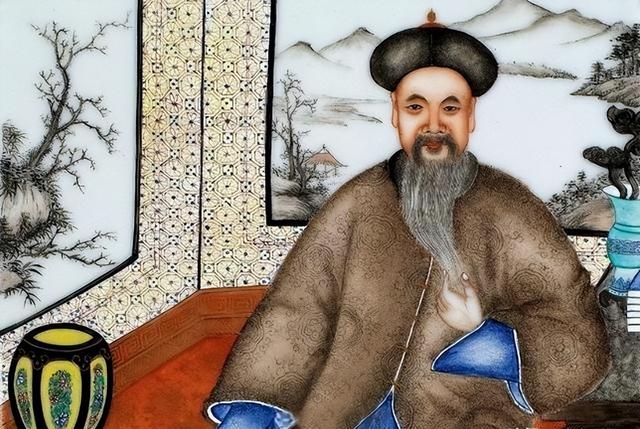

1864年,曾国藩去世。他的一生,功勋显赫,镇压了太平天国,为国家立下了汗马功劳,但很多人却发现,他生前被尊称为“曾文正”,却很少被称为“曾相”。同是内阁大学士,为何他的称呼如此不同?

曾国藩出自翰林,官运亨通,素有“十年七迁”的美誉。然而,在他组建湘军并镇压太平天国后,尽管军功显赫,他的权力也达到了顶峰,但慈禧太后对他始终保有戒心。这种不信任迫使他最后裁撤湘军,失去了进一步扩张势力的机会。这一点与其他晚清名臣如左宗棠和李鸿章形成了鲜明对比。左宗棠在收复新疆后,荣升东阁大学士,并在京城任职,成为军机大臣,赢得了“左相”的尊称;李鸿章则因身价显赫且同时兼任多职,实质上领导了海军衙门,掌控了重要的国家机构,得到了“李中堂”或“李相”的称呼。

不同于曾国藩“文正公”的称谓,左宗棠却在收复新疆的伟业后入京任职,赢得了“左相”的盛誉。这种差异背后隐藏着权力斗争的复杂。左宗棠不仅在战功上不遑多让,而且他是晚清洋务运动的重要推手,与朝廷关系更加密切。值得一提的是,左宗棠被调入军机处任职后,在正仓实际领衔的军机处达成“相位”的真实身份,真正迈入了最高权力的中心,这不同于曾国藩长期深处地方。这样的升迁和任职背景,自然使人尊称其为“宰相”。

李鸿章的情况更为复杂,他不仅是直隶总督,还是北洋大臣,兼任海军衙门的会办大臣。通过一人身兼多职,李鸿章掌握着庞大的军政权力。例如,虽然海军衙门名义上由醇亲王领导,但实际上的事情还是由李鸿章决定。在洋务运动时期,他对内政、外交事务都有深度参与,使得他不仅是当世的大员,更在国际舞台上享有盛名。如此显赫身份,自然使得“李相”之称尚在情理之中。

曾国藩为何不能同左、李一样,被称为“曾相”?其中除了朝廷的猜忌有重要影响外,与曾国藩后期未再入京城任职也有明显关系。当年他晋升为武英殿大学士,实为总督,但这种实际职位没有参与到清廷核心军机处,多年留守地方,这与其他如鄂尔泰、左宗棠到京任职的情况不同,自然少了“相”的旧名。

正如御史在翻阅文献中所发现的,曾国藩虽然被晋大时位,但一直未及入宫担重任,被当世称为“文正公”更多是对其文功武勋的综合评价,慈安与慈禧的猜忌使朝廷对曾国藩的实际控制在某个状态下形成了限制。晚清名分尊号增多,协办大学士也时常自称“相国”,但凡大清异姓封王不在曾一人之定论,左、李因地理和职务原因得以在政治事务中占据优势,这始终是曾国藩未能得见的帝位称呼的根源。

正是在这种复杂的历史背景下,曾国藩在后半生多次面临朝廷严防,他的声望和权势也限定在了一定程度之内,无法与同僚左宗棠和李鸿章比肩。尽管他在风雨飘摇的清朝扮演了举足轻重的角色,实际工作也更多投入到地方治理不是京城大局,这将他推向了不同声音面前。

因此,曾国藩不被称为宰相,不仅仅是因为他功劳虽大反而受限,更是在于他在职过程中从未钻入朝中权利巅峰,再者,施政局限相较于后来的核心精英们,确实更显莫之影响。人们尊称其为“文正”,恰是对其一生丰功伟绩的另一种诠释和对其在地方统治力上的敬意。#视界频道激励计划#

他生前被尊称为“曾文正”?没死就知道谥号了?

雍正朝始,凡以大学士入军机者为真宰相,两者只具其一者算不得真宰相。