娲皇云崖栖彩凤,补天遗韵托苍霞;千年香火凝华夏初光,亘古诗篇铸母仪天下。太行山深处,一座倚崖而建的宫殿群静卧于中皇山的怀抱中。它不似紫禁城的金碧辉煌,却以苍劲的崖壁为基,以浩渺云海为幔,在千年时光中凝结成一部立体的史诗——这里,是邯郸涉县娲皇宫,传说中女娲抟土造人、炼石补天的圣地。当青铜器上的饕餮纹在岁月中褪色,当竹简上的甲骨文在尘埃里沉默,娲皇宫却以“活楼吊庙”的奇观与“天下第一壁经群”的恢弘,将上古神话与人间烟火编织成永恒的文化经纬。

一、时空褶皱中的创世神话

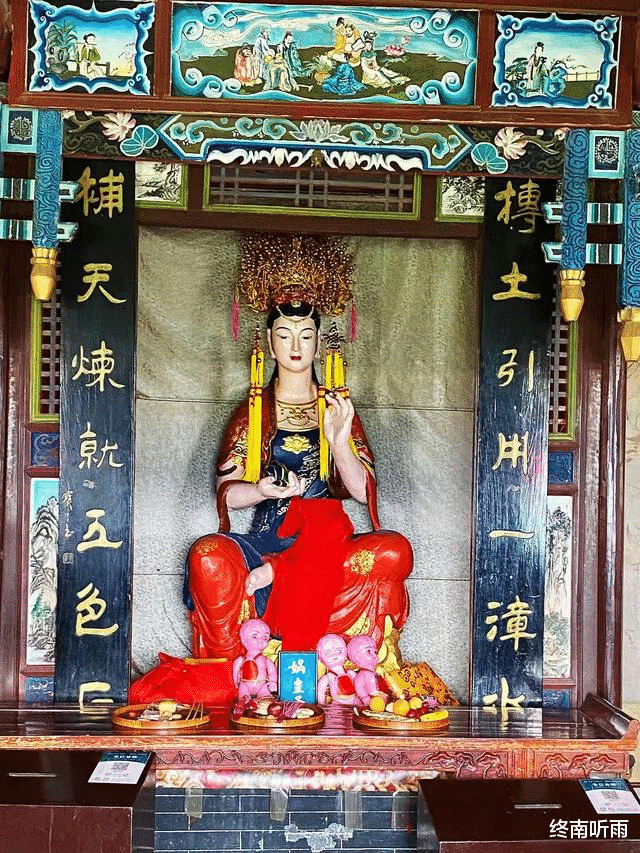

娲皇宫:矗立于邯郸涉县时空褶皱中的上古圣迹,以建筑凝固女娲补天造人的宇宙创世密码。在涉县古人类遗址出土的石器上,四五十万年前的敲击声仍在回响,而娲皇宫的传说则让这片土地成为华夏文明的精神原点。相传女娲在此“断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州”,以五彩石补天裂,以芦灰止淫水,更抟黄土造人,赋予这片土地最原始的生命力。汉代《淮南子》中“女娲炼五色石以补苍天”的记载,在此化作崖壁上永恒的刻痕,北齐摩崖刻经十三万余字如星河倾泻,将佛教经文与创世神话熔铸成跨越千年的对话。

古碑记载,西汉文帝时已在此建庙三楹,北齐文宣帝高洋开凿石室、雕刻神像,明清时期更形成九根铁索悬吊娲皇阁的奇观。这座“活楼吊庙”以偏离重心的建筑智慧,将人类对神灵的敬畏与自然法则的精妙完美统一,每逢山风穿阁,铁索铮鸣如远古祭祀的编钟,唤醒沉睡的神话记忆。

二、文化基因的立体密码

娲皇宫绝非简单的宗教场所,而是中华文明基因库的立体呈现。以悬空奇构承载女娲信仰,立体镌刻着中华民族创世记忆与文明延续的精神密码。114通历代碑刻中,既有北齐石窟的梵音缭绕,又有明清文人墨客的诗赋题咏;娲皇阁飞檐下的壁画里,女娲补天的壮举与农耕织造的日常相映成趣,将神性叙事嵌入世俗生活。尤为珍贵的是,这里的文化血脉从未断裂——农历三月的庙会中,秦晋、燕冀、豫梁的香客翻山越岭而来,金鼓声震动山谷,千年社火在“一村多社”的组织中延续着集体记忆的狂欢。

这座“华夏祖庙”更是一部镌刻在天地间的典籍:北齐摩崖刻经不仅是佛教东传的见证,其楷隶相间的书法更展现南北朝文化交融的笔意;宋代砖墙的垒砌技法保留着《营造法式》的密码,清代壁画的矿物颜料至今泛着朱砂的炽烈。当游客指尖抚过刻经的沟壑,触碰的不仅是冰冷的岩石,更是文明层累的体温。

三、天地人神的诗意栖居

中皇山的四季为娲皇宫披上不同的哲学外衣,娲皇宫以瑰丽殿堂承载女娲创世精神,在山水相映间构筑起天地人神共融的诗意栖居之境。春日庙会时,漫山桃花与香火青烟共舞,求子的红绸系满古槐,仿佛女娲当年捏土造人的指尖余温仍在流转;秋深霜降之际,黄栌与银杏将山峦染作五彩石般的斑斓,恰似神话照进现实的镜像。悬空寺凌驾云雾之上,补天广场的女娲雕像以仰望苍穹的姿态,将人类的渺小与壮阔永恒定格——这不是简单的景观拼贴,而是“天人合一”的东方智慧在建筑与自然间的完美演绎。

夜幕降临时,古刹的轮廓融入星空,守庙人讲述的传说与摩崖刻经的幽光交织。那些关于洪水、战争、创生的故事,不再是书本上的冰冷字句,而是化作山风掠过铁索的呜咽,化作香客叩拜时青石板的微颤。在这里,神话不是虚幻的想象,而是渗透在方言、地名、节庆中的生命经验,是涉县人口中“娲皇奶拍打孩子脊梁造出骨骼”的鲜活叙事。

四、根脉深处的现代回响

千年根脉续写时代华章,娲皇遗韵激荡文明新声。当钢筋森林吞噬着文化记忆,娲皇宫却以非遗活态传承的方式,让古老信仰在当代焕发新生。2006年列入国家级非遗的女娲祭典,不仅复原了汉代牲牢玉帛的仪轨,更衍生出文化节、学术论坛等现代载体。学者们从壁画中解码上古农业技术,艺术家将“补天”意象转化为公共雕塑,而年轻人在短视频里演绎着神话新编——传统不再是博物馆的标本,而是流动的江河,在解构与重构中奔向未来。

今日的娲皇宫,既是考古学家眼中的“历史地层切片”,也是游子心中的精神原乡。当海外华侨跪拜在娲皇像前,他们触摸的不仅是华夏的血脉之源,更是一个民族面对灾难时“炼石补天”的集体性格;当孩童指着摩崖刻经询问“女娲娘娘真的存在吗”,答案早已写在涉县人代代相传的谚语中:“山是娲皇的脊梁,河是娘娘的血脉”。

巍巍娲皇宫:云崖炼石系千载光阴,松涛诵壁问娲皇遗音。补天神话的星辰倒影,既是通向远古的时间隧道,也是照鉴文明的青铜。