【前言】

李德,这位来自外国的军事顾问,为何在延安洪都享有“太上皇”的尊称呢?他带着一头金发和深邃的蓝眼睛,以“洋顾问”的身份来到中国,尽管在德国已有家室,却在中国经历了三段不同寻常的情感纠葛。

当张国焘提出往南走的意见时,李德担心李特会头脑发热,做出什么冒险的事情,就赶紧用胳膊紧紧搂住了李特。李特怎么喊怎么叫,都没能让李德松手。

最终,毛主席走了过来,出面调解说:“算了,放他走吧,让他们离开。”就这样,这场争斗总算是平息了下来。

1939年,那个走完长征的老外李德,在告别了延安之后,就再也没回过中国。这到底是咋回事呢?

到了1932年那会儿,他挑起了上海远东局的大梁。

那时候,苏联和咱们中央苏区经常通过无线电保持联系,李德呢,就是专门管这块儿的。他每周都会找博古碰个头,一块儿聊聊政治啊、军事啊这些事儿。

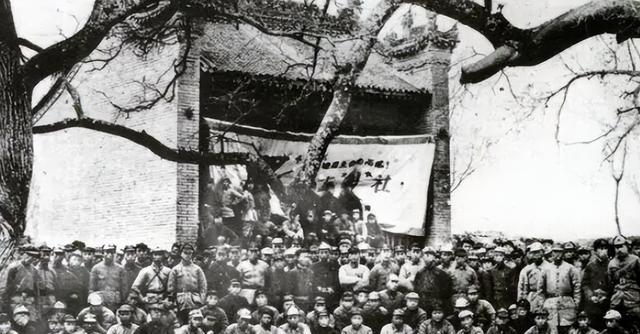

1933年那会儿,中共中央从上海搬到了中央苏区。紧接着,李德这个老外也以军事顾问的身份,来到了瑞金这块红色的地方。为啥他能来这儿呢?还不是因为他厉害嘛,是伏龙芝军事学院出来的高材生,还是共产国际专门派来的军事顾问。就这样,他成了这块红色土地上的第一个外国客人。

李德刚来这儿,博谷就对他特别热情。那时候,博古虽然心里认可毛主席的领导,但实际上却在排挤毛主席。加上他自己军事上不太行,所以对李德的到来那是相当高兴,立马就重用上了。

博古打算好好款待李德,于是决定在沙洲坝那片又宽又平的稻田里,盖起了一栋大概一百平米大的房子。

这房子总共有三间房,一间用来接待客人,李德住一间,剩下的那间就住着伍修权他们这些翻译人员。

说白了,博古对李德这个军事顾问,真的是挺看重的,觉得他就像是及时雨一样重要。

这栋超过100平米的房子,在当时有个挺特别的叫法,叫“独门小院”。因为它离中共中央住的地方有点远,但也不是特别远,周围还有田埂小路,所以就这么叫了。

博古老爱往那栋“独处小屋”跑,跟李德点着蜡烛聊到深夜,觉得自己跟李德特别合得来。就是在那儿,李德瞅着中国的战场情况,还有蒋介石搞的那个堡垒推进战术,琢磨出了一个新招儿,叫“快速突袭”。

现在,红军即将步入一段艰难的日子。李德有个习惯,他不太爱亲自跑到前线去看情况,虽然大家都知道实践才是最重要的,但他更喜欢坐在单独的房子里,对着地图,指挥那场大型的反围剿战斗,一边还讲解着他那套快速突击的战术。

总觉得自己能在幕后掌控大局,啥都能搞定,远在千里之外也能稳操胜券。但结果呢,他也就只是个光说不练、纸上空谈的赵括罢了,根本没法跟那足智多谋的诸葛亮相提并论。

书里挂着的那张地图比例尺是一比十万,李德每次一接到前线发来的电报,就会立刻在地图上定位电报里说的地方。他会根据这个定位,快速分析敌我双方的情况,然后简单明了地说出接下来咱们该怎么行动。

他有时候抽抽烟,有时候沉浸在思考里,有时候走来走去,还不时用红蓝铅笔在地图上划来划去,做标记。

后来,这些东西又传到了朱德、刘伯承他们手里。

【巨大的过错】

李德他们实在是太过认真和细心了,在打仗用的地图上,他连一个哨兵站岗的地儿,堡垒得挖多深,还有迫击炮该放哪儿,都标得清清楚楚。

说起来那真是细致得没法再细致了,但这种过分的详细和小心,却给红军惹来了大麻烦。李德用的那张十万分之一的地图,其实并不准,压根儿就没实地测过。

有些地方,连地方名字和方位都弄不清楚。这种情况下,李德的做法,简直就是空口说白话。而且,他还没把当时的天气和自然环境考虑进去,把那些外部条件都给忽略了,一味地强调人的主观意愿有多重要。

这样一来,实际情况和判断就有了出入,因此李德根据这些情况发出的一系列指令,经常让作战人员晕头转向,不知道该咋办,白白错过了打仗的好时机。

李德的快速突击法子眼看就要行不通了,但他自己却还没察觉到哪里不对劲。

他觉得,仗没打好,主要是因为前线的指挥官没按短促突击的战术来,结果跟预想差得远。李德为了让短促突击战术得到严格执行,行事变得雷厉风行,追求绝对的服从,他甚至开始处罚前线的军官,严重的时候还想直接军法处置。

肯定地说,这种做法招人反感,让局势变得更糟。结果,第五次反围剿没能成功。红军没办法,只好改变策略,踏上了长征的路。

说实话,从这就能瞧出李德正慢慢摸到门道了。第五次反围剿为啥栽了跟头,说白了就是普遍性和特殊性没处理好。李德是懂苏联那边共产主义斗争的路子,可他没瞅见咱们中国的特殊情况,没顾上中国的实际。他一股脑儿地把苏联的经验搬到中国来,这显然是不对路子的,没能把普遍性和咱们中国的特殊性捏一块儿。

李德把从军需官那儿领来的特别东西往马背上一绑,就匆匆朝着红一军团出发了。

他本以为会受到热烈欢迎,结果却碰了一鼻子灰,遭到了冷遇。

再者,每当李德问起军事状况时,对方总是默不作声,一个字都不肯透露。李德在红一军团那阵子,在对方的地盘呆了好几个礼拜,可对方对他一直都挺冷淡的。

1935年2月份,李德才告别了红一军团,回到了中央纵队。到了5月份,政治局要开大会,结果李德是快开会了才接到通知,他急匆匆地赶到会场,结果挺尴尬,因为没带上翻译。

博古在一旁讲述时,我只能边听边尽量给他简单说说情况。

【李德与李特】

虽然遵义会议让李德遭受了重创,他确实给红军惹过不少麻烦。但话说回来,他也不是一无是处。就好比张国焘想要往南走的时候,李德是死活不同意的,他还动用了自己的特别身份来阻拦。

红四方面军的头儿李特,骑着马来了,说是传达张国焘的命令,要大家跟着一起往南走。李特那副趾高气扬的样子,李德看在眼里,气不打一处来,干脆走上前去,一把拽住了李特的马缰绳。

看到这场面,李特火冒三丈,说话越来越冲,情绪也越来越激动。李德怕他一时冲动做出傻事,连忙从后面搂住他。

李德胳膊硬得像铁条,不管李特怎么生气发火,怎么拼命扭动,就是甩不掉。他俩这一争一吵,吸引了周围越来越多的战士过来围观。

最终还得靠毛主席来打破僵局,他轻声对李德说:“算了,让他们走吧。”李德心里虽然不太乐意,但毛主席都开口了,他也没办法,只好松开李特。李特一边嘀咕着脏话,一边离开了。

当时,彭德怀老总刚好也在现场撞见了那场争执。他从头到尾看了个清楚,然后就对李德讲:“你这次做得不错,站对了边。”

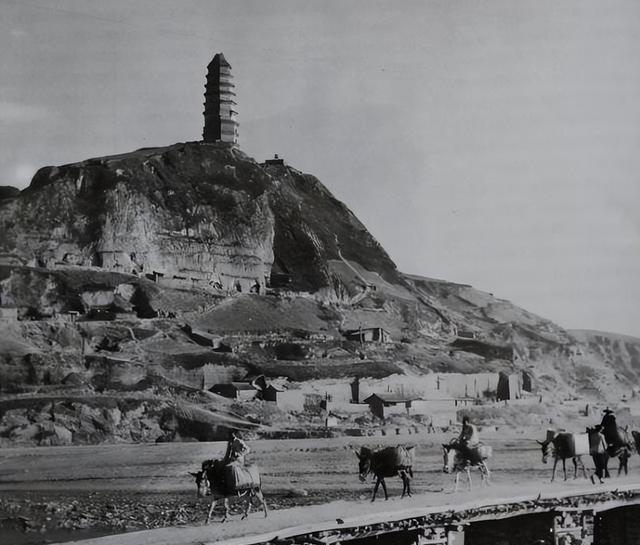

10月19号那天,中央红军的主力部队抵达了吴起镇,这标志着红一方面军的长征圆满落幕。值得一提的是,李德这个外国人,也跟着走完了长征的全部路程。作为长征的亲身经历者,李德最有资格发表意见了,他对长征那是连连称赞,说:“长征路上,红军牺牲确实大得没法说,但这也是一场前所未有的大胜利啊!”

红军真是厉害,他们顶住了敌人的猛烈攻势,冲破了敌人的重重包围和封锁线,给了敌人好多次的狠狠打击,还有数不清的小骚扰。这一路走来,红军总共走了1万多公里呢,穿过了12个省,过了24条大河,还翻过了18座大山。”

长征虽然带来了前所未有的巨大牺牲,但它在政治上同样赢得了空前的胜利。这次经历让中国共产党从稚嫩走向了成熟,也让党的领导核心更加稳固。

西方人李德,他走过长征路,1935年10月到了陕北。到了1939年8月,他就回莫斯科了。那时候,他不得不跟相处了很久的李丽莲说再见,两人眼泪汪汪地告了别,从那以后,就再也没见过面。李德呢,也再没踏回过中国的土地。

说说李德的几段感情经历吧。头一回,他喜欢上了一位已经成家的女干部,可这事儿没成。后来,他又遇上了个洗衣服的小姑娘,名叫赖水娣。再然后,组织给他安排了门亲事,对象是萧月华。直到第四次,他才碰到了那个既会说英语又特别有艺术气质的文艺工作者,李丽莲。

1938年,他们俩喜结连理,那阵子感情可好了。本来1939年秋天,李德打算带着李丽莲一块儿回去,但遗憾的是,李丽莲没拿到签证,组织上也没点头。这样一来,李德只好一个人先走了。

回去以后,李德遭了共产国际的惩罚,就不再担任军事指挥的职务了,转而当起了老师。

由于第五次反围剿的失利,红军里的党员干部数量大幅减少,足足少了九成,还丢掉了好多根据地。(这是1939年前后,周总理去苏联访问时提到的事儿,当时刘亚楼正在伏龙芝军事学院学习,他在会上还问起了这事儿。)

李德心里头满是羞愧,觉得没脸见以前的红军战友,这也是为啥他之后再也没来中国的原因。但说实话,这还不是最关键的。关键在于,1949年的时候,李德回了德国,就没再回来。

没过多久,李德也得知了新中国成立的事儿。但早在一九三九年八月,莫斯科那边就已经说得很清楚了,不让李德再插手中国的事情了。再加上后来中苏关系变得紧张,李德就再也没来过中国了。