装修前,谁不是熬大夜做攻略的“装修狂魔”?

刷爆小红书、翻烂装修手册,连瓷砖的纹路都要比对20家,就为了把“理想家”从图纸搬进现实。

可谁能想到,入住后那些“心态崩到想砸墙”的瞬间,竟全是一年前的自己亲手埋下的雷?

最近一位网友的“装修后悔实录”火了,字里行间全是扎心真相——原来我们以为的“精心设计”,最后都成了“生活的反杀”。

那些“精心设计”的坑:理想很丰满,现实太骨感

那些“精心设计”的坑:理想很丰满,现实太骨感网友的经历像一面镜子,照出了无数装修人的痛。

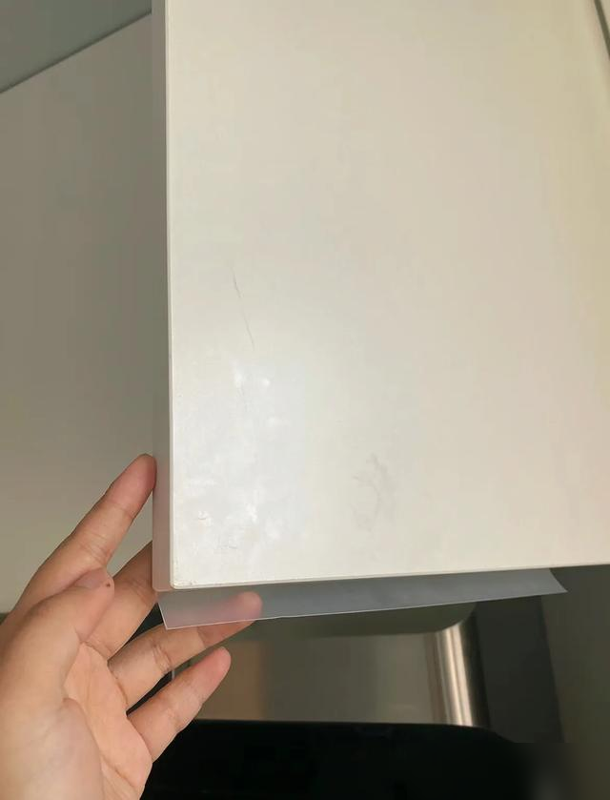

比如她花大几万选的“梦中情砖”,入住后连牌子都记不清;高价装的吊轨推拉门,美是美了,可手印擦到怀疑人生;蜂窝大板吊顶号称“完美无缺”,结果从入住那天起,她再也没抬头看过第二眼……这些“翻车现场”,哪一个不是当初“非它不可”的执念?

更扎心的是那些被忽略的细节。

为了多放两双鞋,她把鞋柜塞得满满当当,却忘了留透气孔,结果一开门就是“生化攻击”;为了网红乳胶漆的颜色,她跟家人吵了三回,结果修补墙面时发现色号停产了;空调孔没打斜,一场大雨直接泡皱了墙漆——这些“攻略里没写”的细节,成了压垮心态的最后一根稻草。

评论区里,“我家也是!”的留言一条接一条:“吊轨门的手印擦到怀疑人生”“肤感膜的清洁费比买膜还贵”“无主灯的射灯晃得孩子直揉眼”……原来,我们都在为“过度较真”买单。

为什么“精心装修”总翻车?藏在背后的3个真相

为什么“精心装修”总翻车?藏在背后的3个真相首先是“信息差陷阱”。

装修攻略里,大家总爱晒“颜值爆表”的设计,却很少提“使用痛点”。

比如空调孔要“内高外斜”才能防雨水倒灌,鞋柜要留透气孔才能除异味,无主灯要避开床头射灯才能不晃眼——这些“保命细节”,在“如何装得高级”的教程里根本找不到。

就像那位网友说的:“网上全是‘怎么装美观’,没人说‘装完怎么用’。”

其次是“消费主义绑架”。

从吊轨门到肤感膜,从蜂窝大板到网红乳胶漆,商家总在强调“提升格调”“一劳永逸”,却绝口不提清洁成本、维护费用和实际使用率。

比如零冷水热水器,广告里说“开阀即热”,可谁能想到一个月八九百的电费?

肤感膜号称“高级质感”,却成了“指纹收集器”,擦一次要五六遍——我们为“体验感”花的钱,最后都成了“钱包的眼泪”。

最关键的是“生活场景脱节”。

装修时,我们总在想“我想要什么”,却很少问“我实际用什么”。

比如为了“隔绝油烟”装吊轨门,却忘了自己根本没随手关门的习惯;为了“展示品味”做复杂电视墙,却忽略了每天擦灰的麻烦;为了“最大化利用空间”塞鞋柜,却没考虑鞋子会换、需求会变——家是用来“住”的,不是用来“展示”的,可我们总在把“理想生活”和“真实日子”搞混。

装修不是“面子工程”,而是“日子的修行”那位网友最后说:“现在才明白,装修要‘少点较真,多点务实’。”深以为然。

装修不是选美比赛,不需要24小时完美无缺;家是累了能瘫着的沙发,是厨房飘出的饭香,是孩子在地板上爬来爬去的笑声。

那些“翻车”的瞬间,其实都在提醒我们:装修要“反套路”——别信“网红必装”,信“自己常用”;别追“贵的就是好的”,追“适合自己的”;别只看“装完那一刻”,要看“住十年的样子”。

有10年经验的装修监理老陈说:“我见过太多业主,把钱花在‘看不见的地方’,反而住得最舒服。比如给水管包隔音棉,给鞋柜加透气孔,给橱柜装抽屉——这些‘不显眼’的设计,才是生活的‘隐形守护者’。” 确实,真正的好装修,应该像空气一样:平时感觉不到它的存在,需要时却无处不在。

最后想对所有准备装修的朋友说:别让“理想家”变成“后悔屋”。

装修前多问自己:“这个设计,我每天会用几次?”“清洁起来麻烦吗?”“三年后我还需要吗?” 少点“我觉得应该这样”,多点“我实际需要这样”,或许就能少些“当初要是”的后悔。

毕竟,家不是样板间,而是我们要过一辈子的“日子”啊。