汪观清的母亲晚年患上白内障,双眼近乎看不清人,为了不让儿子担心,她请邻居帮忙隐瞒。

自己每天还是在地里埋头干活,有一天汪观清回去后见状,便上前接过母亲的锄头,一声不吭在边上干活。

母亲怔了一下,笑嘻嘻地感谢身旁的人:“你这个哑巴,还帮我做事,人真好。”

汪观清没有说话,母子俩无言地干了一天的活。

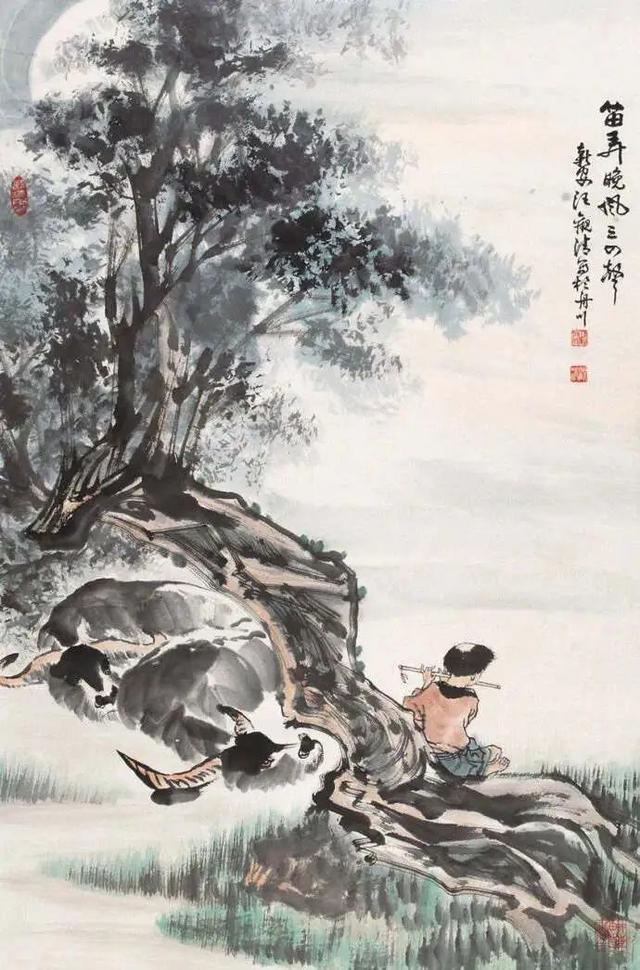

汪观清很喜欢画牛,汪观清的牛和黄胄的驴子,常常被并在一起讨论。

黄胄画驴,是因为在艰苦的岁月,他与驴同吃同住,驴同他的人一样隐忍、忍辱负重。

而汪观清最初画牛,只因母亲属牛,她一辈子到老,活得像牛,一直默默无闻。

汪观清原本是有哥哥和弟弟的,他那时也不叫汪观清,叫汪仲良。

哥哥大他3岁,也比他受启蒙得更早,身体不好,7岁就开始喜欢画画,画家乡的砖雕、木雕,4岁的汪仲良只会站在一旁叫好。

等汪仲良长到了7岁,他看到的哥哥,不再是画画的模样,而是躺在床上病死的样子。

他8岁时,弟弟也没了,家里的男孩只剩下汪仲良。

后来,“汪仲良”也消失了。母亲担心唯一幸存的儿子,也会被厄运缠身,便把他过继给到村郊半山上的杨梅垯寺,改名为“汪观清”。

为保儿子健康平安,母亲平日里也会下意识多做好事行善事,为儿子积德。

汪观清的儿子汪大伟回忆:“在以前那段困难时期,奶奶时常将父亲接济的粮食熬成米粥,招呼邻里乡亲分食,为乡人雪中送炭。”

母亲不善言辞,她一辈子留给汪观清的,总是忙碌的背影,汪观清就望着那直挺挺的腰一点一点弯下去,而地里的菜越长越挺拔。

为了生计不得不离开母亲,远走他乡,汪观清观望的目光又放在了沿途经过稻田的牛群,它们很像母亲,也是母亲。

所以,每次离开家出门,一想念母亲,汪观清就蘸墨画牛,每次落笔,就像在跟母亲说话,哪怕他们很少一起说过那么长的话。

此外,他姐姐属牛,长子也属牛,按他的话说,“我笔下的牛,不是写生写出的,是与我家的命运连在一起,所以饱含深情。”

慢慢的,汪观清不属牛,他也成为了其中一员,在画坛里不动声色地,扎根于这片土壤。

1956年,新美术出版社并入上海人民美术出版社,“上海人美”是当时全国最大的连环画出版机构,社内群英荟萃,人称“一百零八将”。

有海派画坛大师如程十发、刘旦宅、陆俨少等,汪观清也在其中。

汪观清自从加入上海人民美术出版社后,是社内公认最勤奋的画家之一。

同事画6个小时,他就画12个小时,凌晨5点别人还在睡觉,汪观清5点已经走出家门,明明昨晚还工作到凌晨两点才睡。

他所住的花园洋房,只有他的窗口亮了一整夜,甚至为了挤出更多的时间画画,汪观清后面还搬到了人美附近,中午午休,他又接着画,一身用不完的牛劲。

1960年,汪观清接到连环画《红日》的创作任务,30万字的原著,他两天两夜不眠不休一口气读完了。

为了更加深入了解创作的背景,汪观清连续两年动身前往孟良崮实地考察、搜集素材。

路途遥远,第一次去时,他坐火车到泰安,还得再转汽车去蒙阴,而这之间相距了60公里。

结果,天公不作美,下大雨汽车停运,其他同车的人已经原路返回。

汪观清心想,下雨而已,又不是天塌了,他看到一组拉煤的大车正要去蒙阴,灵机一动问能不能捎一程,司机爽快地答应了。

路程颠簸,汪观清胃已经饿空了,夜深了他们到了一家小卖部歇脚,汪观清才吃上了东西。

他们决定今晚在此处稍作休息,明早再出发,跑车的司机无所顾忌,芦苇一铺,躺在床上呼呼大睡,汪观清热到睡不着,跟店家借了门板,坐在门口捱到早上。

终于到孟良崮,汪观清住在一间薄石头片砌成的空房子里,屋里没有其他家具,晚上往地上铺芦苇编的席子,床就有了。

一天只能吃两顿,而且顿顿都是窝窝头,为了搜集到最真实的素材,他每天还要跟着老乡下地劳动。

第一次去,30出头的汪观清一个月瘦了20多斤,还瘦出了肺病。

第二次去,汪观清待了整整三个月,回来上海就又病了。

医生给他开了药,知道他是画家,还贴心地开了病假单,让他一定要在家好好休息。

汪观清微笑着感谢医生,走出门把药和病假单往包里一塞,第二天照常上班,还把自己往死路逼,主动申请要下连队。

领导们不知情,就随他意愿,把他安排到了驻扎在奉贤海边的某部。

汪观清每天和战士们“四同”:同吃、同住、同劳动、同出操,晚上还要打着背包参加夜行军。

大家称赞他为艺术献身,汪观清连连表示别给他抬高帽,“不是我说大话,当时我真的觉得自己的一点病算不了什么。”

《红日》的“红”,有革命先烈鲜血的红,剩下的一抹红色,是从汪观清肺部涌出来的,创作《红日》期间,他常常咳血。

不是算不了什么,是汪观清觉得,自己纸巾上的血,在双腿被炸伤的战士面前,显得微不足道。

当拖着伤腿的左太传,攥紧汪观清的手说:“很多兄弟不在了,我希望你能帮我把他们画下来……”说完,他的眼泪一滴滴掉下来。

这一刻,他的眼泪比汪观清咳的血,更让汪观清觉得刺眼,他必须要画,马上画,而且画好。

村里的老支书带着他走遍孟良崮每一条小路,最后指着石缝里没被风化的尸骨告诉汪观清,战后整个山头尸横遍野,老百姓几年都没敢上山。

尸横遍野,这背后又有多少个破碎的家庭,汪观清再往下想,自己也跟着流泪了。

他跟他们保证:“当年战士们用血肉书写过的历史,请容我用画笔来致敬,来铭记吧。”

《红日》500多幅画稿,汪观清推翻了一次又一次,重画了无数次,唯恐画不完战争的惨烈。

《红日》最后获得全国连环画二等奖,《红日》也被视为是汪观清的巅峰之作,几十年来,再版了10多次,总发行量超过150万套。

从20岁到如今94岁,汪老笔耕画画已经70多年,他说他就是一头“老牛”。

被“老牛”庇护着长大的“小牛”,如今也成为了“老牛”。

画牛画了这么多年,汪老揣摩创作出“永字八法”,仅用一笔墨便能将画中枯湿、浓淡、快慢、粗细一气呵成,牛从笔下呼之欲出,令人叹为观止。

这一笔背后,是无数笔换来的,这一笔他画到现在还没完。

画家俞晓夫说汪观清是一个时代的传奇,汪老以无畏作笔,蘸着不羁,书写了一代代革命先辈逝去的历史。

从这个意义上,我觉得他是老牛,但更像一头随时在战斗状态的斗牛,意气风发,纵横天地。

下面是汪观清作品欣赏: