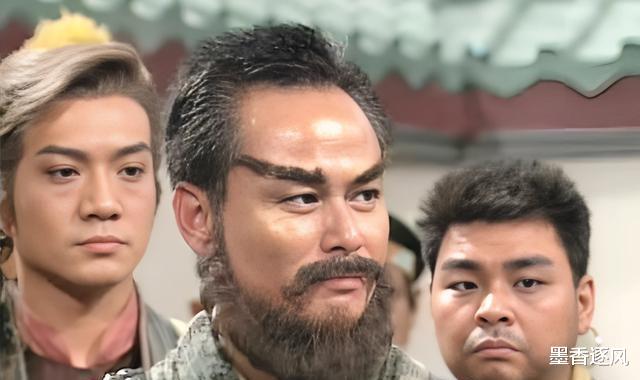

金庸笔下的角色虽然有些显得比较刻板,但大多数都塑造得生动鲜活。就拿《神雕侠侣》里的金轮法王来说,这个角色让我印象特别深刻。他并非简单的反派,而是有着复杂性格和内心世界的立体人物。金庸通过细腻的描写,让我们看到了金轮法王在武功高强之外的另一些特质,使这个角色显得格外真实。这种塑造手法,让读者能更深入地理解人物的动机和行为,也让整个故事更加引人入胜。

尽管金庸将他设定为反派角色,但这并不影响他展现出的善良本质。他对郭襄的喜爱是发自内心的,甚至有意收她为徒,并毫无保留地传授了武功。虽然他曾绑架郭襄作为人质,但这更多是出于他的立场和职责所需。当郭襄遇到危险时,他毫不犹豫地挺身相救,这样的行为足以证明他是一个称职的师父。

金轮法王这个角色在原著中的设定引发了一些疑问。作为蒙古国师,他理应在蒙古有着重要地位。然而,郭靖从小在蒙古生活,却似乎对他一无所知。这种安排让人感到困惑,因为按照常理,郭靖应该对蒙古的重要人物有所了解。这种情节上的疏漏,让读者对人物关系的合理性产生了质疑。

【一、金刀驸马与蒙古国师】

郭靖的童年并不顺遂,他从小失去了父亲,只能跟着母亲在大漠中漂泊,这一待就是十多年。虽然他是汉人,但他的成长环境和生活习惯都深受蒙古文化的影响,几乎可以说是按照蒙古人的方式长大的。

郭靖的人生轨迹在书中描绘得相当清晰。他受到成吉思汗的青睐,并与华筝公主订婚,成为蒙古的金刀驸马。这样的地位,在当时汉人中无人能及。由于他频繁与成吉思汗家族交往,理应掌握蒙古的各种信息。像“蒙古国师是谁”这样的问题,对他来说应该是基本常识。

在《神雕侠侣》的故事推进到英雄大会这一关键节点时,金轮法王作为重要角色首次亮相。令人意外的是,作为故事核心人物之一的郭靖,却表现得像是完全不知道这位武林高手的来历。这种情节安排让人不禁疑惑,以郭靖在江湖中的阅历和地位,为何会对金轮法王如此陌生。

书中描述,两人分立两侧,中间站着一位身着红袍、身材高瘦如竹竿的藏僧。他的头顶微微凹陷,像个小碟子。郭靖和黄蓉对视一眼,想起黄药师曾提到西藏密宗的独特武学。据说,当功夫练到极高境界时,头顶会略微下陷。眼前这位僧人头顶凹陷如此明显,莫非他的武功已经登峰造极?

郭靖没亲眼见过金轮法王,这本来很正常,毕竟世界那么大,江湖又那么广。但奇怪的是,他连这位蒙古国师的名字都没听说过,这就有点说不过去了。要知道,郭靖可是金刀驸马,按理说应该和金轮法王打过几次照面。而且金轮法王年纪比他还大,也不是他离开蒙古后才冒出来的角色。所以,郭靖对此一无所知,确实不太合理。

【二、成书先后的漏洞?】

对于这个问题的解释,最直接的说法是“成书时间不同导致的不一致”。这种差异主要是因为作品在创作时间上有先后之分,自然会在内容上出现一些不协调的地方。

金庸在1957年到1959年间连载了《射雕英雄传》,而《神雕侠侣》则是在1959年才完成的。很明显,金庸在写《射雕英雄传》时,很可能还没想到《神雕侠侣》的故事内容。换句话说,这两部作品虽然都是金庸的经典之作,但它们的创作时间并不重叠,作者在创作初期并未同时规划两部作品的情节发展。

尽管《神雕侠侣》的故事紧接在《射雕英雄传》之后,但细看之下,还是能发现一些不太讲得通的情节。两本书虽然一脉相承,可某些地方就是让人觉得有点别扭。这大概就是金庸老爷子在创作时留下的瑕疵吧,毕竟再厉害的作者也难免会有疏忽。不过话说回来,这些小问题并不影响整部作品的精彩程度,读者们依然看得津津有味。

金庸的作品中经常出现类似的设定冲突。以"射雕三部曲"为例,这三部小说中的丐帮帮主通常都会降龙十八掌和打狗棒法。但后来创作的《天龙八部》却让这个设定显得不太合理。具体来说,虽然《天龙八部》创作时间较晚,但故事发生的时间却比三部曲更早,这就导致武功传承的连贯性出现了问题。这种时间线上的矛盾在金庸的其他系列作品中并不少见,显示出作者在构建庞大武侠世界时遇到的挑战。

在《天龙八部》的结局中,萧峰选择自尽,但他在临终前并未将降龙十八掌和打狗棒法这两门绝学传授给任何人。这引发了一个疑问:如果传功长老掌握了降龙十八掌,那么打狗棒法的传承又该如何解释?毕竟,打狗棒法历来只有帮主才能接触,见到打狗棒就如同见到帮主本人。萧峰一死,按理说这门武功应该就此失传。

金庸的每部作品原本可以自成一体,但作者有意将各书的世界观串联起来,这就带来了一些逻辑问题。为了解决这个矛盾,他在修订版《天龙八部》结尾特意添加了一段情节:萧峰将自己的两项绝学传授给虚竹,再由虚竹转授给一位丐帮少年。这个安排巧妙填补了之前存在的漏洞,使得整个系列的故事线更加连贯。通过这种方式,金庸不仅解决了作品间的衔接问题,还让故事情节更加合理自然。

关于"郭靖不认识金轮法王"的情节是否经过调整?这个问题值得探讨。事实上,这个桥段在原著中就已经存在,并非后来修改的内容。金庸先生在其作品中巧妙安排了这一情节,旨在突出郭靖的单纯性格。即便面对武功高强的金轮法王,郭靖依然保持着朴实的本性,这种设定体现了人物形象的鲜明特点。值得一提的是,这种安排并非临时起意,而是作者有意为之,通过这种反差来加深读者对主角的印象。从这个角度来看,这个情节不仅没有改动,反而成为了展现人物性格的重要一笔。

没错,确实如此。

【三、金轮法王的另一个名字】

很多人对这件事感到困惑,主要是因为他们把电视剧的情节和原著的设定搞混了。电视剧为了吸引观众,往往会对原著进行大幅改动,这就容易让人产生误解。实际上,原著中的设定和电视剧里的呈现往往有很大的不同。如果只看过电视剧,没读过原著,就很容易把两者混为一谈,从而对事情的真相产生疑问。所以,要弄清楚这件事,最好还是直接去看原著,而不是单纯依赖电视剧的改编。

在之前的版本里,金轮法王确实叫这个名字,他来自西藏,武功高强。其实他和潇湘子、尹克西,还有后来出现的玄冥二老差不多,都是那种“拿钱办事”的角色。虽然他们本来不是蒙古人,但后来投靠了蒙古那边,这一点也很合理。

金庸在新修订的版本里做了个改动,给金轮法王换了个新称呼,叫"金轮国师"。这一改,就把之前给他贴的"西藏高手"标签给去掉了。说白了,作者通过改名的方式,重新定义了这个角色的身份背景,让他不再局限于特定地域的形象。

金轮法王变成了金轮国师,身份也从西藏人换成了蒙古人,这就导致了角色设定的矛盾。你看,这种改动直接引发了前后不一致的问题。

金庸小说里,来自西域的角色大多被塑造成了反面人物,这确实容易引发争议。像《天龙八部》里的鸠摩智,一个吐蕃来的高僧,还有《鹿鼎记》中的桑结喇嘛,都是典型的反派。这种设定多了,自然会招致读者的批评和不满。

武侠小说本来就是虚构的,编故事时难免会出现一些不合理的地方。为了弥补这些漏洞,作者往往得这儿修修那儿补补。就拿金庸来说,他为了让读者更容易接受,把原本的"金轮法王"改成了"金轮国师"。至于郭靖身为金刀驸马却不认识金轮国师这个问题,其实也很好解释——那时候交通不便,信息传递慢,不认识也很正常。

金轮法王是西藏的,不是蒙古人,应该是蒙古花重金请过去的

当时金轮法王正在忙着造小编呢,所以郭静不认识。

当时法王在西藏,高原还没被蒙古征服。从蒙哥忽必烈当权弘扬佛法这时才有大批密宗高僧到来。

人家是蒙古的雇佣兵,郭靖离开蒙古后才加入的。郭靖忙着跟黄蓉造人在,哪有时间管这些。

郭静离开蒙古后加入的不行吗?