各位看官大大,今天是2025年3月14日星期五,农历乙巳[蛇]年二月十五,以下为您播报昨夜国际要闻:

要闻:俄罗斯提出俄乌停火条件

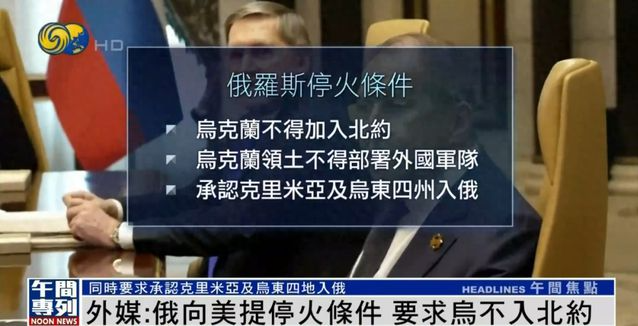

当地时间13日,普京在新闻发布会中就同乌克兰停火相关问题作出回应,俄罗斯向美国提出俄乌停火的条件:

乌克兰不得加入北约;

不得在乌克兰领土部署外国军队;

承认俄罗斯对克里米亚及乌东四州拥有主权。

俄乌战争的本质是 “主权国家选择权”与“大国安全诉求”的不可调和冲突。

(ps:小弟不服乱跳,就是揍你,古往今来,不外如是)

其核心矛盾在于:

乌克兰追求独立外交政策和国家主权完整;

俄罗斯要求乌克兰保持中立,并承认其在前苏联地区的“特殊利益区”。

双方诉求在现有国际体系框架下无法共存,最终通过战争形式爆发。

一、前世:克里米亚危机(2014年)

帝国遗产的阴影:乌克兰历史上长期被俄罗斯帝国和苏联统治,其东部地区(如顿巴斯)与俄罗斯在语言、文化和经济上联系紧密,而西部地区(如利沃夫)更倾向欧洲,形成东西对立。

乌克兰民族拥有其独特的官方语言,即乌克兰语。尽管如此,这并不代表所有乌克兰人都普遍使用乌克兰语作为他们的母语。在乌克兰西部地区,人们普遍使用的是标准的乌克兰语;然而在东部地区,无论是俄罗斯族群还是乌克兰族群,大多数情况下倾向于使用俄语作为主要交流语言,尽管乌克兰语也在一定程度上被使用。自17世纪以来,这一现象便持续发展,直至今日依然保持着迅猛态势。

1991年乌克兰独立后,国家认同始终在“亲俄”与“亲欧”之间摇摆,未能形成统一民族叙事。

2013年乌克兰总统亚努科维奇暂停与欧盟签署联系国协定,引发亲欧盟民众抗议(“广场革命”),最终导致亚努科维奇下台(2014年)

俄罗斯以“保护俄语居民”为由出兵克里米亚,通过公投将其并入俄罗斯,引发国际制裁。

乌东顿巴斯地区(顿涅茨克、卢甘斯克)亲俄武装宣布“独立”,乌克兰政府军与武装分子爆发冲突。

地缘政治博弈的激化: 俄罗斯视北约东扩为对其战略生存空间的挤压,尤其是乌克兰加入北约的潜在可能,被俄视为“不可逾越的红线”。

美国及北约则强调“主权国家自由选择盟友的权利”,双方安全诉求完全对立。俄罗斯将乌克兰视为与西方之间的战略缓冲地带,而乌克兰的“向西转”(如2014年后加速申请加入欧盟和北约)打破了这一平衡。

(ps:战略缓冲带强国标配)

能源与经济利益的争夺:乌克兰是俄罗斯向欧洲输送天然气的重要过境国(如“北溪”管道替代路线),控制乌克兰可强化俄对欧洲能源市场的影响力。

2014年后,乌克兰逐步切断与俄能源合作,转向欧洲能源网络,进一步加剧矛盾。

克里米亚的塞瓦斯托波尔港是俄黑海舰队核心基地,控制黑海航道对俄地缘经济利益至关重要。

期间国内政治与国际干预相互作用:

乌克兰内部政治极化:亲俄派(如亚努科维奇)与亲西方派(如波罗申科、泽连斯基)的政权更迭,导致政策反复,加深国内分裂。2014年“广场革命”后,乌克兰政府加速“去俄罗斯化”(如禁止俄语教育),刺激东部俄语居民反抗。

大国代理战争色彩:美国与欧盟通过军事援助、经济制裁深度介入,试图削弱俄罗斯;俄罗斯则通过能源、网络战和代理人(如顿巴斯武装)反制,战争演变为“混合代理人冲突”。

国际秩序与价值观冲突:俄罗斯试图挑战美国主导的单极秩序,主张多极化世界,而乌克兰成为双方意识形态对抗的试验场。西方将乌克兰塑造为“民主对抗威权”的象征,俄罗斯则强调“反抗西方霸权”。

二、今生:普京宣布对乌克兰发起“特别军事行动”(2022年)

2022年2月24日,普京宣布对乌克兰发起“特别军事行动”,宣称目标是“去纳粹化”和阻止北约东扩。俄军从北(基辅方向)、东(顿巴斯)、南(克里米亚)三线进攻,试图速战速决。

乌克兰总统泽连斯基拒绝撤离基辅,发起全民动员。西方国家对俄实施全面经济制裁,并向乌克兰提供军事援助(如“标枪”导弹、“海马斯”火箭炮)。俄军因后勤问题未能攻占基辅,4月撤出北部战线,战争转入第二阶段。

2022年5月,俄军集中兵力攻占马里乌波尔(亚速钢铁厂陷落)、北顿涅茨克等乌东重镇,但推进速度缓慢。乌军利用西方武器发起反攻,2022年9月收复哈尔科夫地区大片领土。乌军利用西方武器发起反攻,2022年9月收复哈尔科夫地区大片领土。2023年初,乌军使用无人机和导弹袭击克里米亚军事目标(如塞瓦斯托波尔港),俄军针对乌克兰能源设施发动大规模空袭,导致全境停电。

俄军通过瓦格纳雇佣兵集团攻占巴赫穆特,但付出惨重代价,乌军逐步退守外围防线。北约成员国向乌克兰提供主战坦克(豹2、挑战者2)和F-16战斗机培训计划。而俄罗斯加强与伊朗、朝鲜的军事合作(获取无人机、炮弹等)。双方沿顿巴斯至扎波罗热一线形成堑壕战,进展以“米”为单位计算。乌克兰2023年夏季反攻未达预期,俄军依托防御工事消耗乌军有生力量。

各国在里边扮演的角色和参与度:

1.俄罗斯:领土扩张与战略突围

核心角色:

主动进攻方:以“北约东扩威胁”为借口,通过军事行动巩固对克里米亚及乌东四州的控制,试图重建对乌克兰的影响力。

经济韧性:尽管受西方制裁,俄罗斯通过转向中国、印度、土耳其等市场维持经济增长(2023年GDP增长3.6%),能源出口与军事合作成为关键支柱。

利益与代价:

领土与地缘收益:控制乌东工业区与黑海战略要地,但战争消耗巨大(伤亡超百万),国内经济结构长期依赖能源与军事化。

国际孤立与东方转向:与朝鲜、伊朗深化军事合作(如朝俄防务协议),并寻求越南等东南亚伙伴支持,形成非西方阵营的抱团。

2.乌克兰:主权与生存的挣扎

核心诉求:恢复1991年边界,加入北约与欧盟,但战场形势严峻(2025年俄控制乌20%领土),依赖西方援助维持抵抗。

内部矛盾:军人群体对战争目标分化,部分主张血战到底,部分呼吁停战;民众对欧美援助信心波动,尤其担忧特朗普政策转向。

3.美国:战略主导与利益收割

核心角色:

战争推动者与军援主导者:美国通过北约东扩、支持乌克兰亲西方政权等政策激化矛盾,战争爆发后成为乌克兰军事援助的最大来源,2025年累计援助超1700亿美元,其中90%资金回流至美国军工企业,推动国内军火订单激增。

地缘战略布局:通过战争削弱俄罗斯、强化对欧洲控制,同时分散中国在亚太的压力。美国试图将欧洲盟友绑定在遏华战略轨道上,但战争长期化也导致其资源被牵制。

利益与代价:

军工复合体获利:美国军火出口创纪录增长(2023年达2380亿美元),宾夕法尼亚、亚利桑那等州因军火生产直接受益。

战略代价:巨额军援引发国内争议,特朗普上台后政策转向风险增加,可能减少对乌支持以聚焦对华竞争。

4.欧洲:矛盾与分裂的“夹心层”

核心角色:

援乌主力与制裁执行者:欧盟累计提供超500亿欧元援助,但内部对战争态度分裂。德国、波兰等国坚持挺乌,法国试图协调欧洲立场,而匈牙利等东欧国家主张和谈。

能源与安全依赖:战争初期能源危机重创欧洲经济,后续通过“去俄化”转向美国液化天然气,但成本高昂且加剧对美依附。

利益与代价:

战略自主性削弱:北约被重新激活,但欧洲自主防务能力仍不足,需依赖美国安全框架。

经济与社会成本:难民潮、能源价格飙升、企业资产在俄被没收等问题持续冲击欧洲稳定.

5.中国:平衡者与战略受益者

核心角色:

中立调停者:呼吁和平谈判,提出“全球安全倡议”,推动多边解决机制,避免直接选边站队。

经济合作推动者:中俄贸易额激增,能源进口(如天然气)与人民币结算比例提升,同时通过“一带一路”巩固与中亚、中东国家合作。

利益与代价:

战略窗口期:美俄欧资源被牵制,中国在亚太压力减轻,但中欧关系因“去风险”政策受损,贸易壁垒增加。

经济平衡:能源供应稳定与俄罗斯远东市场开拓的收益,需对冲全球供应链紊乱与粮食价格上涨的负面影响。

6.其他国家:利益分化的“第三方”

印度:通过低价俄油赚取炼油差价,推动卢比结算,经济增速显著,同时保持外交中立。

沙特、伊朗:油价高企提升收入,沙特与俄联手控价削弱欧洲,伊朗通过军售(如无人机)换取俄技术。

朝鲜:向俄出口炮弹与导弹,换取外汇与技术(如太空与潜艇技术),经济困境缓解。

土耳其:利用地缘优势调解冲突,扩大军工出口,并巩固在叙利亚的势力范围。

战争最终走向仍取决于美俄博弈、欧洲团结度及中国等第三方调停能力。当前谈判僵局(如巴黎与利雅得会谈排除乌克兰)凸显大国利益优先于小国主权,和平前景依然渺茫。

三、未来: 俄罗斯提出俄乌停火条件

川普上台后,致力于俄乌战争和平调停,并做出多个决策和行动。日前,俄罗斯向美国提出停火条件,要求乌克兰不加入北约、不在其境内部署外国军队,并承认俄罗斯对克里米亚及乌东四州的主权。俄方强调需解决北约东扩这一冲突根源。

而乌克兰总统泽连斯基在晚间视频讲话中称,从目前俄罗斯总统普京的表态可以看出,俄方为停火提议设置了多个先决条件,乌方认为这是俄方的操纵手段。

那么未来俄乌战争将会走向何处?

短期预测(2025年内):僵持与局部谈判尝试

1.战场态势延续消耗战模式

俄军继续在顿巴斯、赫尔松等方向发动有限进攻,但受限于乌军防御工事和西方武器支持,推进速度缓慢,以“米”为单位争夺土地。

乌军转为防守为主,依赖西方援助维持战线,但兵员和装备损耗严重,战斗力下降。库尔斯克州可能成为双方争夺的焦点,乌军试图以此为筹码换取谈判优势。

2.美国政策转向施压停战

特朗普政府推动俄乌和谈,要求乌克兰接受部分领土现实(如承认克里米亚归属俄),以换取停火协议。美国在联合国对谴责俄的提案投反对票,显示其减少介入的姿态。

但俄乌核心矛盾(领土主权、北约东扩)难以调和,俄方要求乌“非军事化”并承认东乌四州及克里米亚,而乌方坚持恢复1991年边界,谈判短期内难以突破。

3.欧洲内部分裂加剧

法德等核心国家继续支持乌克兰,但东欧国家(如匈牙利)主张停战止损。若美国削减援助,欧洲将面临更大经济和安全压力,可能被迫接受有限停火协议。

中期预测(2026-2027年):冲突长期化与潜在升级风险

1.战争长期消耗拖累双方

乌克兰经济濒临崩溃,已抵押国企和资源换取西方援助,国内基础设施损毁严重,社会疲惫感加剧。俄罗斯虽经济韧性较强(2023年GDP增长3.6%),但人口流失和军事损耗长期难以为继。

双方可能转向“冻结冲突”,接受现状但拒绝正式协议,类似2014年后的顿巴斯局势,形成长期低烈度对峙。

2.国际干预模式转变

美国战略重心转向印太,可能逐步减少对乌军援,并推动北约东翼国家(如波兰)自主承担防务责任,甚至从东欧部分撤军以缓和与俄关系。

俄罗斯深化与朝鲜、伊朗合作(如军火交易),并通过金砖国家扩大经济合作,抵消西方制裁影响。

3.技术战与代理人冲突升级

无人机、AI辅助决策系统等新技术的广泛应用可能改变战场规则,双方转向精准打击后勤节点和指挥中心,削弱对手战争潜力。

北约或通过“灰色地带”介入,如派遣雇佣兵或提供更先进武器(如F-35),但避免直接参战。

长期预测(2028年后):地缘格局重塑与可能的终局

1.俄罗斯战略收缩与区域化

若无法突破西方封锁,俄罗斯可能被迫接受“区域大国”定位,依赖核威慑维持安全,经济上深度绑定中国、印度市场,逐渐退出全球争霸舞台。

2.乌克兰的两种可能结局

分裂与中立化:乌东四州及克里米亚被俄实际控制,剩余领土成为北约与俄的缓冲带,以“芬兰化”模式保持名义独立但军事受限。

全面溃败风险:若西方援助中断,乌军可能崩溃,俄控制第聂伯河以东地区,乌克兰沦为内陆国。

3.全球秩序的多极化加速

美国霸权进一步削弱,中、俄、印等新兴力量通过区域联盟(如上合组织、金砖)重构国际规则,能源和粮食安全成为各国战略核心。

4.关键变数与不确定性

①美国大选与政策反复

若特朗普连任,美俄关系可能缓和,但若民主党重新执政,援乌力度可能回升,冲突烈度再次升高。

②中国与第三方的调停作用

中国提出的“全球安全倡议”若获更多支持,可能推动多边谈判机制,但需平衡与俄、欧关系,避免被视为偏袒一方。

③突发危机(如核电站事故)

扎波罗热核电站若遭袭引发核泄漏,可能迫使国际社会紧急介入,促成临时停火协议。

总结:和平渺茫但博弈永续

俄乌战争短期内难有明确胜负,其本质是 大国安全诉求与小国主权诉求的不可调和冲突。未来走向更可能呈现“冻结冲突—局部升级—再冻结”的循环模式,而真正的和平需依赖国际秩序的根本性重构。对于普通民众而言,战争带来的苦难将持续发酵,唯有通过外交智慧和全球协作,才能避免更大的人道灾难。

这里是昨夜速晓,每日为您呈现。(点个小赞,带来每日好运气)

历史上的今日:

圆周率日(Pi Day):3月14日(3/14)是国际圆周率日,源自数学常数π的近似值3.14;自2019年起,联合国教科文组织将3月14日定为“国际数学日”,与Pi Day呼应。

爱因斯坦诞辰:1879年的今天,著名物理学家阿尔伯特·爱因斯坦出生。他的相对论和质能方程(E=mc²)深刻影响了现代物理学。

霍金逝世纪念日:2018年的这一天,物理学家史蒂芬·霍金逝世。他的黑洞理论和科普著作《时间简史》广为人知。