2015年2月,美国商务部悄悄更新了一则声明,五千多个单词重点讲了一件事:取消向中国出口等离子刻蚀机的限制。

国人对半导体设备禁令的印象,大多始于2019年声势浩大的科技战,但早在互联网还没有记忆的1996年,美国就集结了“巴统” 17国在内的33个国家,以《瓦森纳协定》的形式确定了密不透风的技术出口管控。

协定的3.B条款严格限制了芯片制造前、中、后道几乎所有核心设备,其中就包括刻蚀机。

2015年的声明是美国迄今唯一一次“让步”,原因也很朴实:“有一家非美国公司已经有能力供应足够数量和同等质量的刻蚀机。”

美国商务部的解除限制证明

这家“非美国公司”名叫中微公司,创始人尹志尧是应用材料(AMAT)的刻蚀机事业部的一把手,后者是美国乃至全球最大的半导体设备公司。

2003年,尹志尧代表应用材料来中国参展,遇到高中校友江上舟。江上舟可谓上海半导体产业的“总设计师”,主导了大批在美国工作的华人工程师回国创业,上一个被江上舟请到上海的就是张汝京创办的中芯国际。

应用材料在展会上公开了其刻蚀机的内部构造,江上舟忍不住对尹志尧感叹道:“看来造刻蚀机比造原子弹还复杂。”

一年后,中微公司落户上海金桥,成立第三年量产首款刻蚀机,第七年实现45nm介质刻蚀机的国产突破,成为台积电5nm产线上唯一一家中国大陆刻蚀机供应商。

同一时期,国内规模最大的半导体设备公司北方华创在北京成立,由七星电子与北方微电子重组合并而来。其中七星电子的历史可以追溯到苏联援建时期,开发过中国第一台扩散炉和等离子刻蚀机,继承了上个世纪中国半导体设备开发的几乎全部遗产。

在“卡脖子”这个词还没普及的年代,国产半导体设备已经开始在逆风中疾行了。

权力与秩序

2023年,光刻机生产商ASML问鼎全球最大半导体设备制造商,蝉联榜一大哥三十年的应用材料沦为背景板。

经历多年科技战,光刻机已然成为“卡脖子”这一概念具体的表征。但作为人类迄今为止最复杂的工程,芯片制造的工序和环节极端复杂。一般来说,半导体制造有光刻、刻蚀、薄膜沉积“三大主设备”的说法,三种设备占据整个市场六成以上的份额。

通俗来说,一颗芯片并不是被“光刻”出来的,而是“刻蚀”出来的。拿刻印章类比,光刻类似在印章上画好草图,刻蚀会把光刻标记的草图,通过物理或化学方法去除,类似用刀具刻出具体的图案。

芯片制造的原理并不复杂,但高端制造业的核心在于对精度和误差的控制。生产1厘米直径的钢管和生产1.00001厘米直径的钢管,后者的难度与利润比前者大上百倍千倍。

一块硅晶圆变成芯片,所有的流程精度都在纳米计量的区间游走,工匠精神含量远非搓寿司能望其项背。与光刻机类似,全球刻蚀设备由泛林、应用材料和东京电子分而治之,三者几乎垄断了整个市场。

相比之下,薄膜沉积设备奋起多年,国产化率尚且爬升到35%,刻蚀机在20%徘徊,光刻机甚至不到3%。

芯片制程会跟随摩尔定律进步,但生产芯片的设备却不受摩尔定律支配,很容易形成强者恒强的局面。因此,美国制造业虽然日常衰落,但在半导体设备市场,美国公司都快站不下了。

另一方面,芯片制造是一个非常年轻的产业,在各个半导体设备公司不断出清整合的过程中,幸存者所积累的Know How会成为某种意义上的“标准”,进一步提高了后来者的入场门槛。

俗话说“一流企业做标准”,但标准并不是被“制定”出来的,而是在漫长的市场竞争中不断磨合推敲,最终成为行业心照不宣的标准。

上世纪90年代,伴随电子设备小型化和消费电子市场的繁荣,芯片制造开始从垂直整合走向水平分工。

当芯片公司不断将生产环节外包出去,芯片制造流程不断标准化,上游的设备制造商被动或主动地参与了标准的确立。

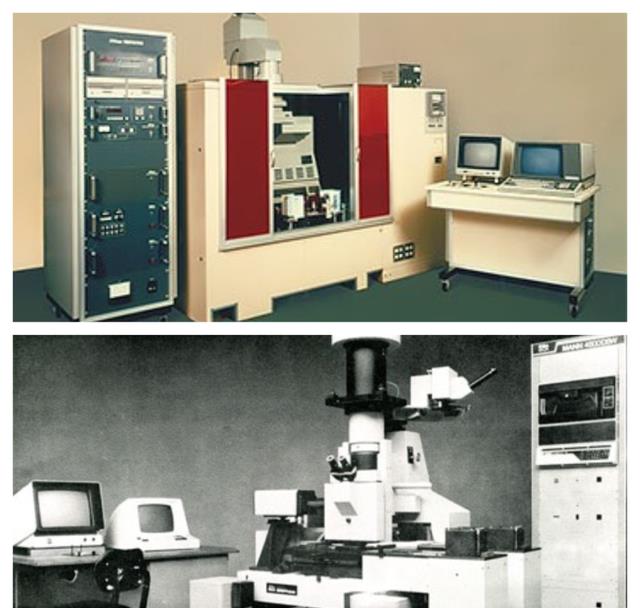

ASML创办于1984年,光刻机已经在美日厂商之间打了个来回。尼康的首台商用步进式光刻机NSR-1010G与“销冠”GCA的DSW-4800针尖对麦芒,市场份额开始平起平坐。

上图NSR-1010G,下图DSW-4800

泛林80年代初发明了等离子刻蚀机,确立了刻蚀机的头把交椅;应用材料凭借划时代的CVD(化学气象沉积)Precision 5000和PVD(物理气相沉积)Endura 5500,在薄膜沉积一统江湖。

这个过程中,设备生产商会根据晶圆厂的生产方法确定投资方向,晶圆厂也会自发依照生产设备调整生产流程,大家心照不宣的“标准”就会逐渐形成。基于标准的强绑定关系,是一堵密不透风的幕墙。

因此,半导体“后进国”很容易沦为买票进场的看客,直接引进国外设备变成建立芯片产线最具性价比的方案,但也会为前者浇筑越来越厚的技术壁垒。

如果上不去牌桌,赢钱就是空谈。

关关难过关关过

每个垄断市场的设备巨头的背后,都对应着一个拥有绝对话语权的供应链帝国。

2012年,ASML拿出一半的营收,收购了一家名叫Cymer的美国公司。后者是ASML的光源供应商——通过每秒5万次二氧化碳激光轰击液态锡,产生强度足够大的EUV光源,通过多次镜面反射,在晶圆上刻画电路。这是美国限制EUV光刻机出口的技术源头。

2016年,ASML再接再厉,收购镜片供应商蔡司25%的股权。后者为ASML提供的镜片是地球上最光滑的东西,负责为光源创造光路。

High-NA EUV光刻机镜片,蔡司将其形容为“世界上最精确的镜子”,图片来源:蔡司

通过类似“让利、共同研发、独家供应”三板斧[4],ASML将一家家零部件供应商绑上战船。时至今日,ASML EUV光刻机零部件个数已经超过了10万,背后是5100多个供应商。

中微公司第一款刻蚀机的设计在2004年就已定稿,但尹智尧发现,量产的最大困难在于找不到趁手的零部件供应商。

当时,中微刻蚀机采用了两个反应台同时加工的设计,刻蚀效率成倍提高,但这种设计意味着必须对零部件进行重新设计,问题由此产生。

一是经过漫长的整合,供应商与设备生产商往往紧密绑定,类似ASML与Cymer的关系。这也是众多“后进生”遇到的共同问题:供应商都与设备生产商紧密绑定,封死了后来者的路径。

二是即便供应上不受限制,也天然缺乏参与意愿。半导体设备市场高度集中,一家供应商很可能90%的产品都对应一个客户。在这种情况下,供应商为新客户定制零部件,在商业上存在极大的不确定性。

2007年,中微的首台刻蚀机历时三年终于量产,但直到2023年,也尚未实现零部件100%的国产化。

供应链问题还没解决完,还得应付另一座大山压顶:专利。

中微的首台刻蚀机量产后,很快收到了来自“前同事”们的问候。应用材料、泛林先后向中微提起专利诉讼。虽然因为尹志尧提前做了准备,最终两起诉讼分别以证据不足和专利无效结案。但中微并非毫发无伤。

与应用材料的诉讼历时两年半,律师费就高达2500万美元;泛林败诉后又上诉,前后纠缠整整七年。紧接着又陷入和Veeco关于石墨盘的专利纠纷。尹智尧后来坦言,相对于胜诉的欣喜,感受到更多的是压力。

有备而来的公司是少数,死于专利挤兑的是多数。追逐者们即使排除万难量产了产品,大部分都会倒在这里,不是被赔款压破了产,就是打不过就加入——被巨头收购。

最后一个难关是说服芯片制造商“试试”。设备关系到产线良率和单颗芯片成本,是芯片制造商的生杀线,因此在设备的选择上没有感情全是技术,讲了技术还得论可靠和稳定性。

然而,当“断供”的屠刀袭来,一切标准都得从长计议。

迟到的禁令

2021年,全球半导体设备Top10迎来一位新面孔——韩国公司SEMES。

SEMES异军突起的核心因素是日本的制裁:2019年,日本宣布限制向韩国出口光刻胶等芯片制造核心材料,设备虽然不在打击范围内,但不足20%的国产化率,成为韩国人的心腹大患。

此后三年,韩国巨头开始紧急补课。以三星为代表,通过存储芯片庞大的产能扶持本土设备厂,辐射范围从CVD、测试机、清洗机到供气系统、刻蚀机用的真空泵。SEMES作为三星的全资子公司,自然是订单管饱。

将SEMES的营收堆进Top10的订单大多来自清洗机——一个仅占据整体市场5%的偏门领域。但三星垄断全球的存储芯片产能,硬生生催熟了SEMES的技术水平。

正在清洗晶圆的清洗机;图片来源:TDK

一年后,相似的剧情在中国上演。三大刻蚀设备生产商连夜将设备撤出中国工厂,恐慌情绪开始蔓延。这种情况下,没有被制裁的企业,也会形成一种“早晚被制裁”的预期,从而动力寻求备选方案。

同时,迅速增长的芯片产能,恰好给国产设备提供了参与市场验证的空间。

一条先进制程产线,设备并不一定全得先进。被应用在多个步骤的刻蚀机,根据刻蚀对象(硅、金属等)、线宽、厚度的不同,对设备的要求存在很大差异。一条14nm的产线可以与28nm产线共用一部分设备,这就给国产替代留出了空间。

而长周期的验证过程,在代工厂“时间紧、任务重”的产能规划面前,也变得不再难以逾越。截至2023年底,中国大陆在建12英寸晶圆厂24座,规划兴建或改造13座[7];据SEMI,2024年全球有42座晶圆厂投产,中国大陆占了其中18个。

耐人寻味的是,“撤离中国工厂”后,涉事三巨头在中国大陆的营收占比不降反增,普遍从30%左右增长到如今的40%以上,ASML和东京电子甚至直逼50%。

竞争对手的武器从封锁变成了倾销,不失为一种褒奖。

而在高端沉积设备ALD(原子层沉积)的追赶上,国内设备公司也取得了不错的进展。ALD的特点是将材料以单层原子的形式,一层一层沉积在衬底表面,在28nm以下制程不可或缺。

2022年,微导纳米宣布量产国内第一台High-K ALD,并应用于国内某代工厂28nm产线。2024年,北方华创一口气推出三款ALD。直到去年9月,美国政府开始将ALD视为重点打击对象,但显然为时已晚。

时至今日,国产半导体设备在全球市场的份额仍然以个位数计量,诸多设备种类的国产化率依然还处于偏低水平。

但看似微小的突破,在二十年前也被视作难以逾越的高山。

尾声

2021年,时任ASML总裁温宁克被问及地缘政治对中国自主设备的影响,他表示:“物理规则是一样的,封锁只会加速中国自主研发的速度。”

半导体设备虽然是一个先发者垄断的市场,但它同时也是一个极端成熟的市场。市场规模、工艺流程、技术原理与技术实现路径都非常确定,能限制后发者的不是政府文件,而是物理学。

人工智能这类前沿技术,反倒处处弥漫着“战争迷雾”,因为其技术发展路线、应用落地方向、市场规模与投资回报率都不甚清晰,市场参与者反而需要面对极大的不确定性。

另一方面,芯片制造的分工极端复杂,各个环节相互依存,彼此依赖。这也是为什么江上舟会说,“我们不一定要样样精通,只要有几样走在国外前面,就可以走出我们的发展道路。”

可惜江上舟在2011年因癌症辞世,并未看到自己播撒的种子在夹缝中生长萌芽。去年7月,80岁的尹志尧做客央视节目,依然保持着乐观:“我并没有看到技术上有越不过去的坎。”