中国的移民史,是一部交织着家国情怀与个体命运的选择史。

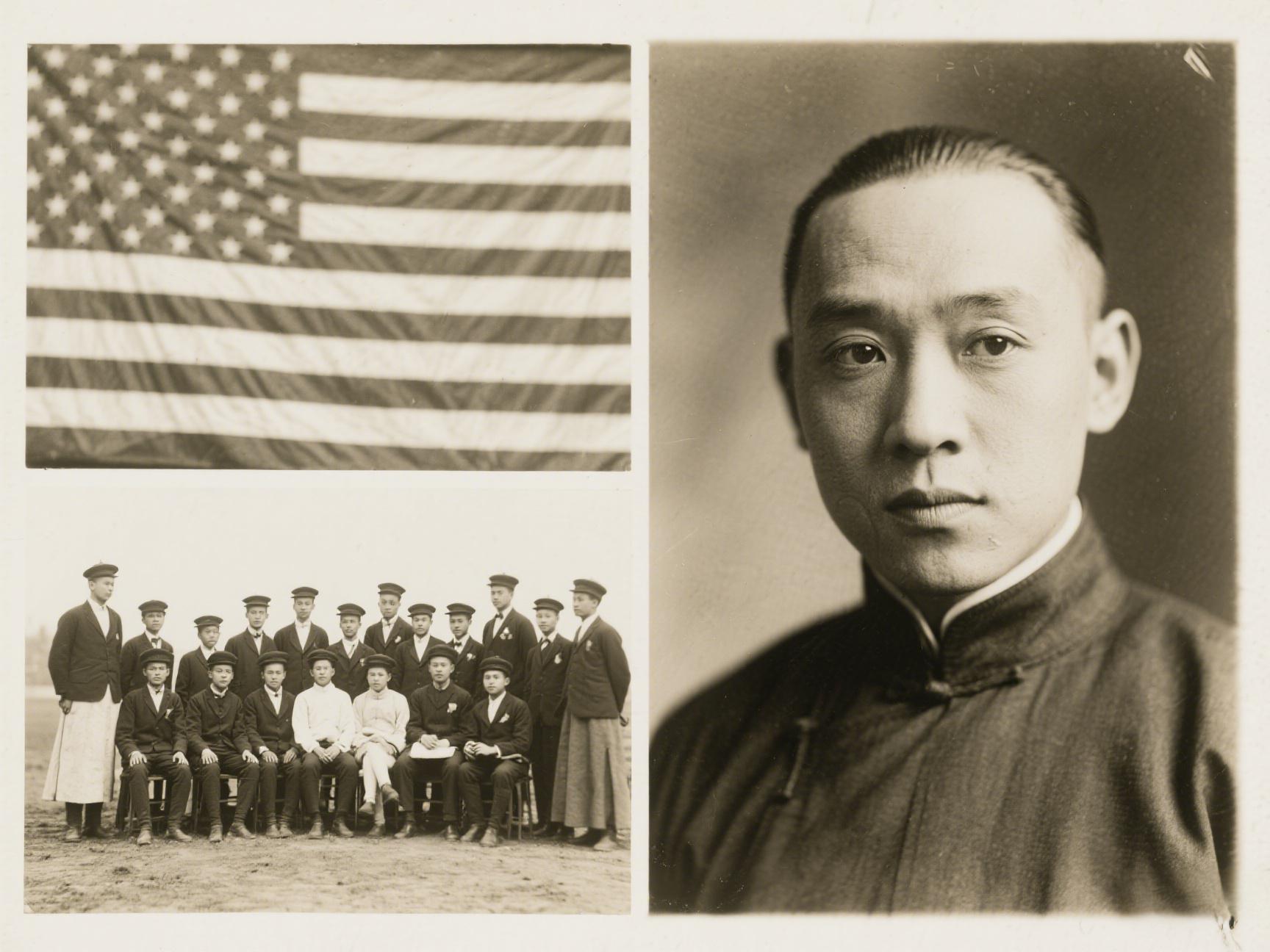

1. 清末至民国:以血泪换火种19世纪末,第一批留学生背负“师夷长技以制夷”的使命远渡重洋。严复、詹天佑等人带回了科学与民主的火种,他们用知识救国,却也目睹了故土的积贫积弱。彼时的移民潮,是民族存亡之际的悲壮突围。

2. 建国初期:赤子归国筑脊梁新中国成立后,钱学森、邓稼先等5000余名学者放弃海外优渥条件,冲破封锁回国。这批“归国潮”奠定了中国科技与工业的基石,移民选择与民族复兴深度绑定。

3. 改革开放后:用脚投票的“美国梦”20世纪80年代,人均GDP仅为美国的1/40,欧美滤镜下的“自由与富裕”催生新一波移民潮。许多人变卖祖产(如北京四合院)赴美,却大多沦为餐馆工、保姆,在种族歧视与文化隔阂中挣扎。

4. 00后世代:自信崛起下的“反向审视”当中国GDP跃居世界第二,高铁、5G、航天技术比肩欧美,00后眼中的西方不再是神话。TikTok上,欧美地铁破旧、枪击频发、医疗天价的吐槽视频获赞百万,年轻人戏称:“出国?不如去深圳感受未来”。

1. 富豪的“金卡狂欢”与中产的“绿卡焦虑”2025年特朗普政府推出“500万美元换绿卡”的金卡计划,首日千张售罄,中国富豪占比15%。EB-5投资移民门槛涨至180万美元,但“无排期”红利仍吸引高净值人群。对他们而言,美国是资产避险、子女精英教育的“保险箱”。

然而,普通人的移民路愈发狭窄:H1B中签率跌破10%,EB-1审核严苛到需“诺贝尔奖级别成就”,留学生毕业即回国的比例升至70%。

2. 美国滤镜的破碎:从“天堂”到“围城”早期移民的“美国梦”正被现实击碎:

经济落差:硅谷码农税后收入与北京大厂相当,但房价、医疗成本高3-5倍;

身份困境:华裔二代既难融入美国主流社会,又成故乡“熟悉的陌生人”;

社会撕裂:枪击案年超6万起,种族矛盾激化,中产安全感荡然无存。

反观中国,一线城市人均预期寿命超83岁(接近美国),高铁网、移动支付、新能源车渗透率全球领先。深圳的科技园、成都的“慢生活”、杭州的数字经济,重塑了“美好生活”的定义。

1. 富人的理性计算对富豪而言,移民是“全球资产配置+身份备份”的最优解。美国低税率州、顶级私校、离岸信托,构成财富保值增值的闭环。

2. 普通人的生存博弈美国蓝领时薪15美元看似诱人,但剔除医保、房租后所剩无几。反观中国,外卖员月入过万、直播电商创富神话迭出,“草根逆袭”的故事仍在上演。

3. 00后的价值重估这代人成长于中国复兴期,对西方的“制度崇拜”消解,更看重发展机遇与文化归属。某民调显示,00后愿长期居留海外者不足20%,理由是“中国更酷”。

移民与否,终究是个人对“幸福”的定价:有人愿用500万美元购买洛城阳光,也有人甘守胡同烟火。但今日之中国,已无需用移民证明成功——这里有纽约的繁华,也有西方缺失的确定性;有硅谷的创新,更有独一无二的文化根脉。

正如一位卖掉四合院又悔青肠子的老移民所言:“错过中国崛起,是我一生最痛的教训。”而00后的答案或许是:“此心安处是吾乡。”