喜欢看港剧的朋友,总会在港剧中听到“三八”这个词,这是个骂人的词,而且是骂女人专用名词,所以不少人以为它是三八妇女节里引申出来的。其实这是个误解,这两者没有任何联系,之所以相近纯属巧合。

“三八”这个词的出现至少有一千多年了,早在北宋时期就有了。沈括的《梦溪笔谈艺文》中记录了这样一段小故事,大概是三八一词最早的起源了。

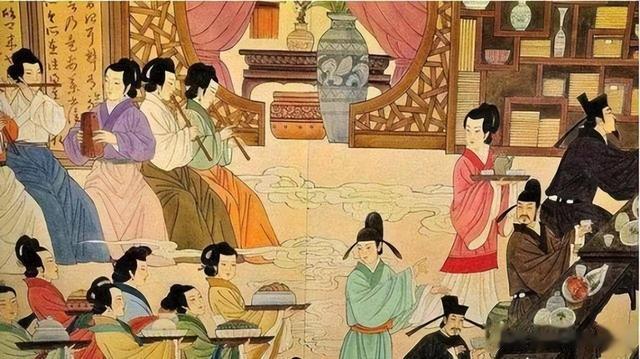

说宋真宗时期的宰相寇准早年在大名府成安县任知县,一天,他在家中请客,请来了当地一位名伎来歌舞助兴。这名伎姓张,排行第八,平时举止生梗,因此被人称作“生张八”。

宴席上还有一位寇准的好朋友,名叫魏野,是北宋初期的诗人。席间,寇准让生张八向魏野求诗。魏野知道生张八实际上是寇准相好的,他对寇准包养歌伎的做法不是很赞同,便现场做了一首诗调侃寇准。

君为北道生张八,我是西州熟魏三。

莫怪尊前无笑语,半生半熟未相谙。

诗中的北道是指大名府,西州就是魏野隐居的陕州,因为排行第三,所以自称魏三。诗的意思就是我和你只是半生半熟,所以也没什么笑模样。我愿意写诗只是看在寇准的面子上,我知道你们两人的关系。

这首看似不起眼的诗,却诞生了两个流传后世的词语。一个是成语“生张熟魏”,泛指认识但不是很熟悉的人。另一个就是“三八”,是魏三和张八的缩写,原本也是指半生不熟的人,但很快就发展成专门指那些举止生梗的人。

生梗,可以理解为生硬,桀骜不驯。起初这个并不专指女性,而是泛指。不论男女,只要是举止生梗的人都被骂作三八。北宋灭亡后,赵氏南渡,许多文化也跟着传到了南方。尤其是三八一词更是被客家人带到了闽越地区。

今天的三八已经成了闽越地区的“省骂”,不论是闽台都是如此,香港的特色之骂其实是“八婆”。八婆和三八虽然都有一个八字,但意思并不相同。

现在台剧中骂的三八,是指那些举止轻浮、疯疯癫癫的女人。和宋朝的三八已经大不相同,这是俗语经过上千年的进化发展后的结果。而港剧中的八婆,是指那些喜欢乱嚼舌根、喜欢传流言蜚语的女人。因为香港的八婆,原来指的是八种职业。

这八种职业是媒婆、接生婆、挽面婆、舂米婆、洗衫婆、担担婆、食奶婆以及巫婆。从事这八种职业的女人,平时要走街串巷,所以见多识广、消息灵通。再加上她们嘴巴不那么严,各种家长里短的隐私就经由她们的嘴传得到处都是。

【看她的嘴型,说的是八婆】

人们对这种情况深恶痛绝,渐渐地,八婆一词就成了骂人的话了。其实三八一词的使用范围远比八婆一词要大。港剧里其实是很少骂三八的,都是说八婆,但在从粤语翻译成普通话时,八婆却变成了三八,这大概也是考虑受众人数的原因吧。

但不管是什么原因,三八和三八妇女节都毫无关系,这两个能联系上完全是一种巧合。