闲读书,有所感!这两天,想收收玩乐的心,便找来一本闲书翻看。看闲书最大的好处在于,可以随时放下,什么都不影响。假如看情节性特强的书,会“废寝忘食”地看下去,甚至影响到睡眠。

今天翻看的是《齐物论》。虽然不能完全理解作者“万物齐一”的观点,对其中的哲学性思考,倒是非常欢喜。尤其对他宏伟的大局观,更是佩服得不要不要的。在他的《庄子·外篇·秋水》篇中,有过类似的表达:“夏虫不可语冰”、“井蛙不可以语于海”、“曲士不可以语于道”等,都强调了时间和环境对人认知的影响。扩展开来,便是寿命或环境的限制,人很难理解和接受超出自身经验范围的事物。

庄子的文字,读来很有美感,像上述的三个比喻,形成了一个完整的比喻链,将道理讲得透透的。

《齐物论》一样美。既是闲读书,且闲闲说个读后感!一小段文字的读后感!《齐物论》共由十五节文字。今天我想感慨的,是第十二节。文字的开头,便是一连串的大问号:“啮缺问乎王倪曰:‘子知物之所同是乎?’‘子知子之所不知邪?’‘然则物无知邪?’王倪始终回答曰:‘吾恶乎知之!’

啮缺和王倪,庄子创作出来的一对上古贤者。对于啮缺连珠炮般的三个问题,王倪连连摇头,将“一问三不知”发挥到了极处。他连着三次回答:“吾恶乎知之”!庄子的问题,通常有绕口令的效果。就像“子非鱼安知鱼之乐”与“子非我,安知我不知鱼之乐”一样。

或许那时候百家争鸣的热闹局面,便缘于这样的语言环境?只会说话是不行的,还要想法让辩论的对手不会说,不知如何说,不知说了后有没有道理才行。

啮缺貌似谦虚地“试言之”:“庸讵知吾所谓知之非不知邪?庸讵知吾所谓不知之非知邪?”你如何知道我说的知道就是知道,我所说的不知道便是不知道?哈哈,我真的不知道他究竟是知道还是不知道了。

紧接着的一通举例,掰开揉碎地想要讲清楚各种事物皆有特色,才有了各需承担的责任和义务。首先的例子是,老百姓能睡在潮湿的地方吗?泥鳅居住在那里如何?接着又说,即便是一个爬树高手,如果让他呆在树梢上,他心中始终惴惴然,没有安全感。可不是吗?人,脚踏实地才好。让一只猿猴在树梢上行走,如履平地吧。人、泥鳅、猿猴,谁是最懂得居住在最合适地方的选择者?

人以牲畜的肉为食物,麋鹿食草芥,蜈蚣嗜吃小蛇,猫头鹰和乌鸦则爱吃老鼠。人、麋鹿、蜈蚣、猫头鹰和乌鸦,究竟谁才是真正的美食家?真亏他想得出来这样奇诡的比喻。果然“齐物”!

他思想的先进性,比之今天的我们,毫不逊色。那些号称爱护动物的“动物保护协会”成员们,有多少饲养小动物是为了尊重动物的思想行为,为了和自己平等对待?

在庄子的思想里,“齐物”是很重要的组成部分。可是,真的是万物皆齐?这段比喻后紧接着的还是一串类比,更有趣。作者说,人类的王蔷与丽姬,美人中的代表。鱼看到了,藏到水底。鸟儿见了,赶紧飞到高处。麋鹿见了,迅疾地跑远。是美人在鱼儿鸟儿和麋鹿的眼睛里不够美,还是人类的审美有问题?

作者又提了问题:人和鱼和鸟和麋鹿,谁才是真的懂得美的那个?所以,一件事情发生后,不要轻易下结论,是其一。其二是,尊重别人的选择。今天有一个词常见诸各种地方,那就是“感同身受”。

世界上真有感同身受?没有。一个人,无法换位到鱼的角度去考虑问题。一只鸟,自然也不可能站在人的立场看待世界。世界是多元的,任何事情都不可能只有一个标准。“你之蜜糖他之毒药”用在这里,可能还算合适。

或许,家有学子的家长们,应该好好读读庄子的这些文字。因为中国父母最爱对孩子说的是“我们都是为你好!”那是高高在上的家长之言,全然没有考虑到孩子的感受。

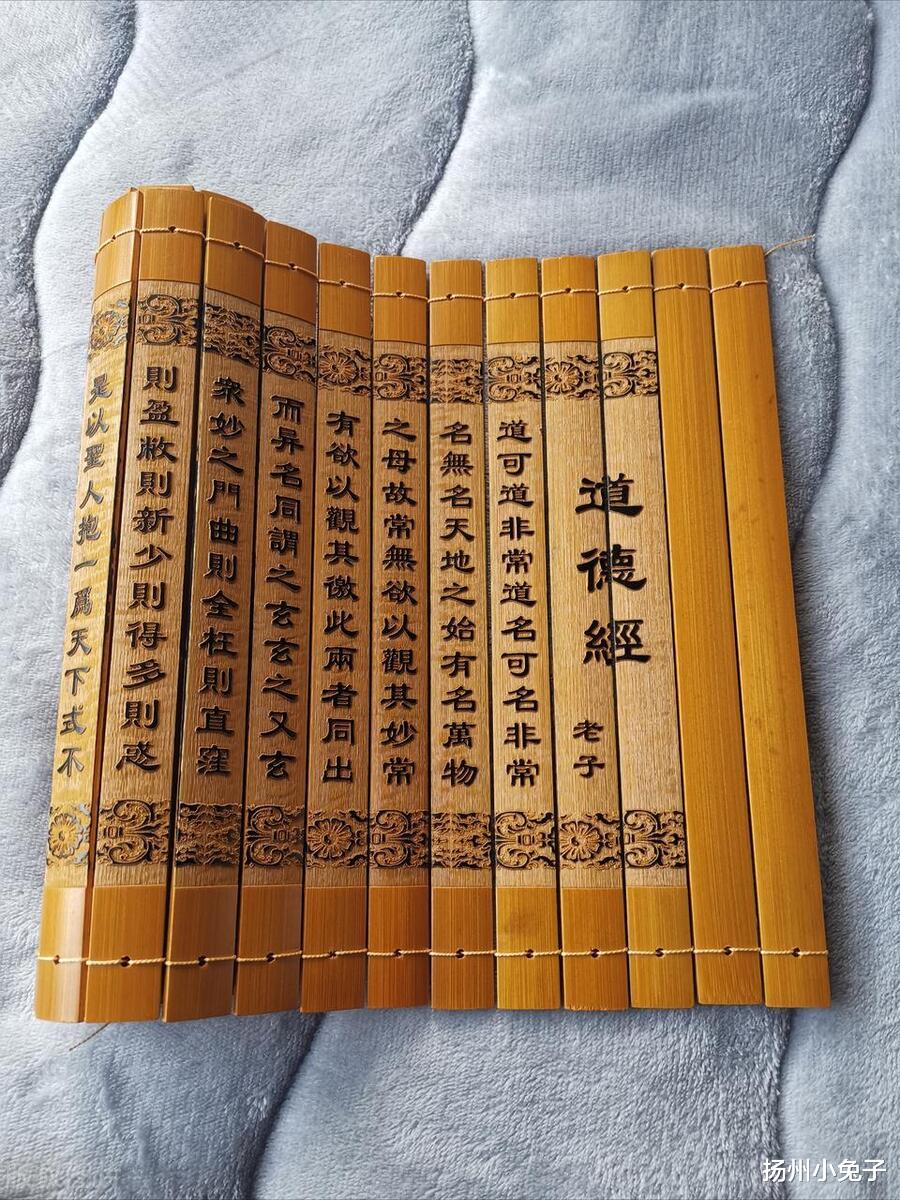

庄子的本意,是“道”吧。老子说的是“道可道非常道”。庄子却用一连串的寓言故事,将“道”具体化了。道的最高境界是什么?至人!也就是“无我”或“忘我”之人。做人做到“至人”,便对冷热、风雨、天上地下、生死利害等,都不再计较了。