海淀区海淀镇六郎庄村有六郎庄烈士墓,作为北京市首批革命文物,安息着40余位在五塔寺战役中英勇捐躯的无名烈士。

六郎庄烈士墓是一处庄严肃穆之地,它纪念着为国家和民族英勇献身的先烈们,静静诉说着他们的英勇事迹,激励后人铭记历史,缅怀先烈,传承红色精神。烈士英名,永铭山河。值此牺牲75周年、第10个烈士纪念日前夕,海淀区退役军人事务局经多方努力,成功为一位烈士寻回姓名。他名为陈自玉。自今日起,这座曾无名的烈士墓得以铭记,拥有了首位烈士的姓名。四十余名烈士,姓名不详,英勇牺牲。今年4月,海淀区退役军人事务局响应退役军人事务部“为烈士寻亲”活动,缅怀英烈,讲述英雄事迹,启动六郎庄烈士墓烈士及烈属信息查询,由优抚科牵头成立寻访小组。寻访小组探访发现,六郎庄烈士墓在海淀镇六郎庄村北,朝向南,占地约700平米,含合葬墓与纪念碑。碑身刻“革命先烈永垂不朽”,背刻烈士牺牲及立碑详情。碑后是烈士墓冢。

纪念碑的后侧镌刻着文字,记录着历史的记忆与纪念的意图,语句清晰,逻辑严谨,用词精准,深刻传达了立碑之人的初衷与情感。烈士墓碑文清晰却无信息记载。寻访小组联系镇里工作人员找村里知情老人,但多数已故,故未获有效线索。六郎庄村已迁至上地周边,烈士寻访小组寻得新村址。村史馆郎玉明先生赠予小组《昆明湖畔六郎庄》与《海淀镇寻故》两书,内含六郎庄烈士五塔寺战斗记述。

郎玉明先生,六郎庄村史馆的负责人,慷慨地向寻访团队赠送了几本至关重要的资料,以供他们参考与研究。区史志办协助寻访小组联系到尹书英,她是当年参与烈士安葬的村民之女。尹书英详述了父亲安葬烈士的经过,但对于烈士的部队及姓名信息,她表示并不了解。寻访小组随后致电中国军事博物馆,但遗憾的是,该博物馆亦未能提供所需信息。究竟归属于哪一个团队呢?寻访工作曾遇瓶颈,但团队未放弃,转而探寻新方向。同时,区史志办派来一名深谙六郎庄烈士墓情况的同志协助寻访小组。寻访小组认定,“中国人民解放军第四野战军七支队”番号极为关键,因此首要工作是确认该部队的精确番号。众人深入钻研这场战役的历史资料,力求重现75年前那场扣人心弦的战斗场景,细致入微地探索其历史真相。北平解放前夕,西直门外五塔寺发生激战。多本史料如《海淀兵事纪略》等记录了此战,但执行任务的部队记载不一,有48军133师、144师430团、114师403团等,给烈士寻访带来挑战。

寻访团队着手进行深入分析,力求找出到底是哪支队伍。他们细致入微,如抽丝剥茧般逐步推进,以期揭开谜底。114与144两数字相似,或有误写。小组中一转业军人熟悉部队番号,决定先查“114师430团”。他梳理番号并联系相关部队,发现河北某武警部队无此序列,且未参与五塔寺战斗。寻访小组转向144师430团为线索,寻至广东某陆军部队,查阅军事变革资料,发现近年部队编制调整频繁。据此推断,原430团与431团很可能已调至东北。东北,如今有了探寻的大致方位。然而东北地域辽阔,具体是哪个省份、哪个城市、哪个区县,依旧让人一头雾水。经过上万次的细致查询与分析,最终我们确定了三个最具潜力的城市作为发展目标,这些城市在多方面均展现出显著的优势和可行性。寻访小组决定利用中华英烈网进行查询,全体成员迅速投入,共同参与到了这一细致的信息检索工作中。“盲查”如海底捞针,日夜不息,见缝插针地进行,累计查询已逾万次。

9月初,小组一员着手查询辽宁凌源市烈士资料,共429名,信息繁复。至第5页中部,网页显现“六郎庄”三字,该成员手颤,细看为陈自玉,1948年12月于北京六郎庄牺牲,与墓中烈士信息吻合。目标日渐明晰,团队备受鼓舞。近日,我们又于赤峰市、葫芦岛市发现数条1948年12月牺牲的烈士信息,地点提及“北京”“海淀”及“北京西直门”“五塔寺”等,均指向六郎庄烈士墓。烈士寻访小组联系凌源、赤峰、葫芦岛退役军人事务局,请求协助查询烈士的详细信息和亲属状况,以确定他们是否为寻找的目标人物。烈士墓园首次镌刻上烈士的个人信息,标志着墓园管理迈向了新的一步,确保了每位烈士都能被铭记,其英勇事迹得以传承。一场跨越省际的烈士寻找与寻亲合作行动正式启动,旨在通过多方协作,寻找并确认烈士身份,助力烈属与烈士英魂得以团聚。三地退役军人事务局通过查阅烈士原始档案、实地走访烈士家乡镇村及联系烈士后人等措施,深入进行烈士信息的筛查与核对工作。

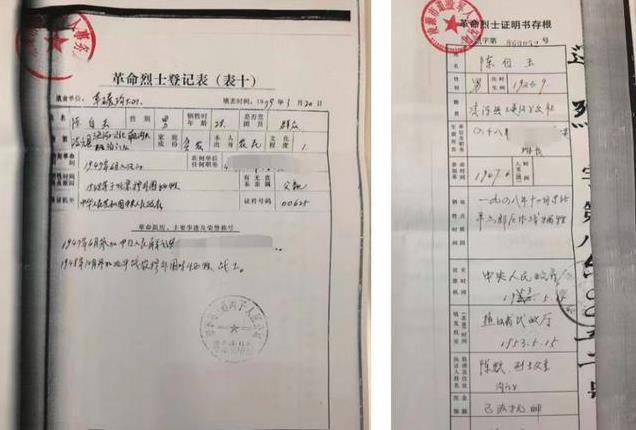

9月9日,凌源市退役军人事务局烈士陵园管理部张伟部长电话告知,陈自玉烈士的档案已寻获,并成功联系到其侄子陈启荣,现居草碾沟村。接到电话的那一刻,寻访小组的全体成员都激动万分,兴奋之情溢于言表,对即将到来的任务充满期待。9月13日,寻访小组的三名成员满怀激动,踏上了前往凌源的高铁列车,心中充满了对即将展开的旅程的期待。在地方支持下,他们寻得陈自玉侄子陈启荣,并查阅到烈士登记表、烈士证及英名录等资料。经凌源市史志办核实,确认陈自玉为六郎庄烈士墓中的烈士。寻访团队前往凌源市退役军人事务局,旨在核实并确认相关烈士的详细信息,以确保信息的准确无误。

陈自玉烈士的档案资料详细记录了其英勇事迹与生平信息,确保了这位英雄的历史贡献得以准确传承与铭记。

寻访团队前往凌源市,造访了陈自玉烈士侄子陈启荣的家,进行深入的探访,旨在了解烈士后人的生活状况及传承的英雄事迹。陈自玉烈士信息核实完毕,六郎庄烈士墓首录其信息:陈自玉,男,1923年9月生于辽宁凌源县三道河子公社,1947年6月入伍,1948年12月在五塔寺战斗中英勇牺牲。将烈士姓名镌刻于碑上,以此缅怀英魂,慰藉他们在天之灵,让英勇事迹永载史册,传颂千古。尽管仅发现一位烈士,但其身份确认至关重要,填补了六郎庄烈士墓70余年的信息空白。找到陈自玉烈士后,能确定部队番号,从而更精确地搜寻其他烈士。9月19日傍晚,记者随烈士寻访小组抵达六郎庄烈士墓,该地原址已变为建设工地。在晚霞的映衬下,烈士纪念碑显得格外庄严肃穆。令我们诧异的是,墓前赫然摆放着三朵菊花,意味着有人祭拜过,且据菊花之鲜嫩,推测很可能就是今日所为。

工地保安称,常有学校等单位来此纪念烈士,也见过村民祭扫。询问后得知近期无集体参观,陈烈士后人亦未来。成员推测,或有烈士后代祭扫,若知我们在寻,效率将大增。9月26日,寻访小组与记者赴北京石刻艺术博物馆,寻访昔日战场遗迹。塔身弹孔痕迹犹存,损坏或与战斗相关。馆内记载匮乏,知情老党员逝世,寻访工作紧迫,需加速进行。

五塔寺的塔身上留存着一些痕迹,疑似为弹孔所留。让无名烈士得以正名,既是对英灵的慰藉,也激励着今人。寻访小组希望建烈士记事碑,镌刻烈士姓名,以此告慰他们的英灵,小组成员向记者表达了这一愿望。