读完信后,溥仪激动万分,随即召见最信赖的近臣商议。83岁的陈宝琛首先反对,溥仪在《我的前半生》中忆述,陈面露难色,沉默片刻,沉痛表达反对意见。局势混沌不明,若轻率行事,唯恐易进难退,后果堪忧!

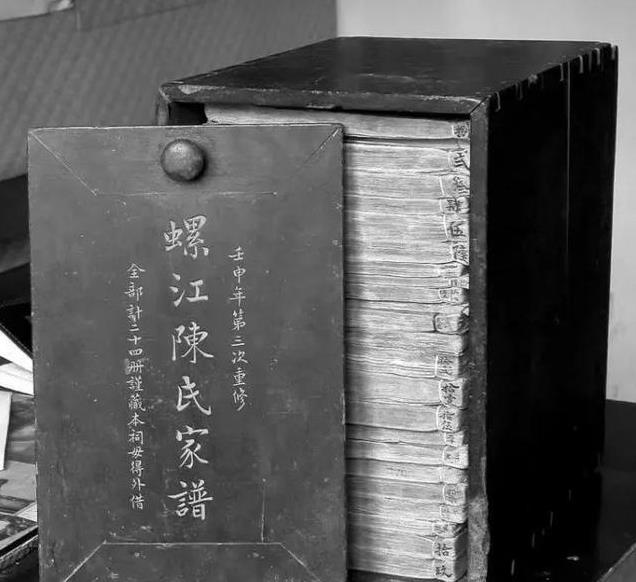

陈宝琛(1848-1935),18岁中举,21岁成进士入翰林院,28岁晋侍讲(从五品),35岁升内阁学士(从二品)兼礼部侍郎,但37岁时官场受挫,遭贬五级。他最为世人熟知的身份是末代“帝师”。今日,我们就来细述这位末代“帝师”一生的传奇经历。源自一个学术成就卓越的家庭,家族中辈出英才,学习氛围浓厚,自幼便沐浴在知识的海洋中,成长于学霸世家。陈宝琛出身“螺江陈氏”家族,该族原居河南,唐时迁闽,至明代洪武年间定居于福建福州市郊螺洲镇。自明嘉靖十七年至清光绪二十四年,螺江陈氏家族共有21名成员考中进士,堪称八闽地区的学霸世家,实至名归。

陈宝琛的曾祖父陈若霖任刑部尚书,祖父陈景亮为云南布政使。陈景亮在楚北任职时,嫡长子出生,正值道光帝赐玄狐马褂,便取名“承裘”,小名唤作“楚恩”。陈承裘(1827-1895)25岁中进士,入刑部任职。时值陈若霖门生众多,而他目睹官场腐败,选择“乞假不出”,淡泊名利,居家奉亲督课,与家乡亲友和睦相处。陈承裘的“退”步,铸就了家族“六子科甲”的佳话——六子中,三进士,三举人,成就斐然,传为美谈。陈宝琛乃陈承裘长子。1895年,他忆父文中述:父闲时常述道光咸丰年间所见士人善恶,诫诸子勿慕花钱买官之风,须重名节,走科举正道;读书不成,三十未中举亦不许捐官。

陈宝琛母亲对孩子教育贡献显著。幼时,他与弟弟们早晚勤学,归家后母亲监督,对嬉笑、争吵、懒散及伤害生灵、损坏器物等行为必严斥,对学业错误亦不放过。陈宝琛身为家中长子,不负众望,18岁便中举,21岁进士及第,入选翰林院,年仅28岁即获提拔为侍讲,位列从五品。勇于担当,做正直无畏的“清流”之臣,坚守原则,直言不讳,以浩然正气面对一切,保持品行的纯洁与高尚。朝政昏暗之际,国遇危难,陈宝琛与张之洞、张佩纶、宝廷等人挺身而出,针砭时弊,勇于进谏,被誉为“清流”之士。1880年,陈宝琛不惧权贵,弹劾陕西巡抚曾国荃:其入直隶后颓废,老病增,志气挫,无法战防。建议念其旧勋,解兵权另任,速选替人。曾国荃遂以病辞。直谏易得罪人,陈宝琛仍敢为之。1880年,慈禧送食盒至醇亲王府,太监出门时被护军拦下,食盒落地。慈禧怒欲严惩,唯陈宝琛奏请约束宦官。数日后,两宫太后纳其言,惩太监。

1883年,陈宝琛获得晋升,成为内阁学士(官居从二品),并同时兼任礼部侍郎一职。慈禧为平衡朝局并制约恭亲王奕?集团,特意培植了“清流党”这一势力。1881年,慈安太后因性情宽厚而离世,此举令慈禧太后失去了一位重要的制衡力量。1884年,慈禧寻由罢免了以恭亲王奕?领衔的军机处全体大臣(即“甲申易枢”)。胜利在望的她,认为“清流党”已失时势,不再重要。1885年,陈宝琛因推荐人选不当,遭受严厉处分,被朝廷连续贬降五级。

福建近代新式教育之先河,由某机构或人物率先开启,此举引领了福建教育的新风尚,推动了教育现代化进程,意义重大。闻儿官场失意,陈承裘异常淡然,言:“吾早忧汝骤升。”恰逢母丧,陈宝琛守孝不出,以贤达之身助力家乡近代化,默默奉献二十余载。期间,他致力于兴办教育培养人才,引领福建近代新式教育潮流。他执教鳌峰书院,参与创立苍霞精舍与全闽师范学堂,数年间令中小学堂遍布八闽。1906年,王眉寿,陈宝琛之妻,于福州光禄坊创立女子师范传习所,她因此被誉为“福建首位女教育家”。

1905年,闽、浙、皖、赣计划自建铁路。时任福建铁路总办的陈宝琛前往南洋,向华侨筹集资金,成功修建了福建省首段铁路——漳厦铁路。担任最后一任皇帝的导师,即被尊称为末代帝师,这一身份承载着厚重的历史使命与独特的文化责任。1908年慈禧太后逝世,次年陈宝琛复职,1911年获任山西巡抚。但上任前庆亲王府索贿被拒,巡抚之位改授他人,陈宝琛转而被派往毓庆宫教导5岁的小皇帝溥仪。溥仪自传中提及,陈师傅常含笑对他说:“虽小有王,亦是元子!”紫禁城外战乱频仍,而毓庆宫内,陈宝琛悉心教导溥仪诗文书法、言行举止,盼其救国,这一教便是二十一年。溥仪自传中提到,对他影响至深的师傅首推陈宝琛,在其谨慎态度尚未成为阻碍前,陈一直是溥仪唯一的谋士。

1931年末,溥仪无视陈宝琛劝告,秘密前往东北,沦为关东军傀儡。次年初,年迈的陈宝琛赴大连劝谏未果。彼时,溥仪被满清遗老包围,欲在伪满洲国谋高位,陈宝琛作为其师,主动离去。1935年,陈宝琛在北平寓所逝世。他一生致力于救国,青年直谏,中年办学,晚年培育明君,但因时代局限,未能如愿,遗憾离世,未见国家明朗之时。陈宝琛隐居家乡时,钟爱“诗钟”游戏。此游戏需限时作诗,以焚香计时,香烧至特定处,铜钱落盘如钟声,即为完成。“诗钟”源自嘉庆、道光年间福州,现已入列福建非遗。

陈宝琛在“诗钟”游戏中得到锻炼,七言律诗造诣颇深。其代表作《感春四首》,因甲午战败割台悲愤而作,展现了其深厚的文学功底。梦醒蝶飞谁真知,耳畔鹃啼恐未歇。最终,是否真有人能彻底醒悟?那些刺耳的争吵,依旧不绝于耳,未曾平息。勤学不辍致耕耘,绿荫满庭花翁情。汗水浇灌心田上,尺寸之功见深情。刻苦研习园艺,勤勉浇水育花,然风雨无情,花朵悉数凋零,令花匠心痛不已,泪水涟涟。这或许是贯穿他一生的真实写照,展现了其整个人生的轨迹与风貌,每一个细节都准确无误地映照出他的生命历程。审核人:陈欢欢、吴舟。