如今在墨西哥社会的方方面面仍然能窥见曾属于阿兹特克文明的各种符号。随着考古工作进行和公共博物馆的开放,阿兹特克人制作的工艺品得以为世人所见;墨西哥保留了众多源于纳瓦特尔语的地名,墨西哥西班牙语中亦存在不少纳瓦特尔语借词;属于阿兹特克文化和神话的各类符号与象征得到继承,成为现代墨西哥国家的象征。在19世纪以前,世人对阿兹特克人的看法仅仅是未开化的蛮族,这种看法在最近两百年被彻底推翻,阿兹特克人被视为墨西哥土地的旧主,拥有相对发达的文明,可与欧洲古文明相媲美。墨西哥自西班牙独立后,为激发新的国家身份认同,政府大力强调阿兹特克文明的历史,以此来凸显本国文化的独立性。

欧美学者自19世纪以来越发看重对墨西哥古文明的研究。德国的亚历山大·冯·洪堡最先将阿兹特克等墨西哥古文明引入欧美学界视野。法国19世纪的美洲学家夏尔·埃蒂安·布拉瑟尔·德布尔布尔格曾经断言称:“我们这个时代的科学终于开始有效地研究美洲和美洲人,跳出(过去的)历史和考古学范畴复原他们的面貌。这都是洪堡……将我们从沉睡中唤醒。”法国人让-弗雷德里克·瓦尔德克于1838年出版了《于尤卡坦省的美丽考古学旅程》(Voyage archaelogique et pittoresque dans la Province de Yucatan) ,这本著作尽管和阿兹特克人不存在直接关联,但大大激发了学者对于古墨西哥文明的研究兴趣。英国贵族金斯堡子爵在古墨西哥领域花费了大量精力,他响应了冯·洪堡关于出版所有已知的墨西哥手抄本的呼吁,出版了九卷《墨西哥古物》(Antiquities of Mexico),其插图十分丰富,他还因此而破产。19世纪早期的美国亦受古墨西哥的研究风潮影响,约翰·劳埃德·史蒂芬斯启程前往墨西哥,在19世纪40年代出版了插图丰富的游记。单目失明的波士顿学者威廉·希克林·普雷斯科特于1843年出版了著名的《征服墨西哥》,大受欢迎。他并未接受过历史学教育,而依靠西班牙语史料,以及德萨阿贡和伊斯特利尔索奇特尔等人的民族志手抄本撰写其著作,且混合了亲阿兹特克和反阿兹特克的观点,这成为其主要的争议点。除了在英语圈成为畅销作之外,他的著作也得到了墨西哥知识分子关注,如保守派政治家卢卡斯·阿拉曼,他反驳了普雷斯科特对阿兹特克人的一些特性描述。美国历史学家本杰明·基恩亦批评其偏颇,称普雷斯科特的著作“经受多次攻击之后仍然屹立不倒,如果没有关心阿兹特克文明的专家们,它将继续支配着外行人的观念。”19世纪晚期,历史学家休伯特·豪·班克罗夫特发起一项庞大计划,雇用作家和研究者编撰北美洲的原住民历史,也包括墨西哥、加利福尼亚和中美洲地区。在关于古墨西哥的单一项目中,关于阿兹特克文明的研究量占了一半,他们的著作主要综合了伊斯特利尔索奇特尔和德布尔布尔格等人的既往研究。1875年,首届国际美洲学家大会在法国南锡召开,墨西哥学者表现活跃,大会两年召开一次,延续至今。墨西哥城自1895年起主办过六次会议。包括阿兹特克在内的墨西哥古文明到现在为止一直是国际学者研究的热点之一。

现代墨西哥的国家认同《特诺奇蒂特兰的建城》,罗贝托·奎瓦·德尔里奥绘于1986年,强调了现代墨西哥城和阿兹特克古城特诺奇蒂特兰的历史联系

现代的墨西哥国家在1821年赢得独立,自此阿兹特克文化和历史逐渐成为墨西哥国家身份认同的核心元素。在17世纪和18世纪的欧洲,阿兹特克人通常会被描述为野蛮、可怕及文化落后未开化的民族。在19世纪墨西哥赢得独立后,当地土生的西班牙裔(criollos,即克里奥尔人)才开始在阿兹特克历史中寻求可以将他们与西班牙文化分离开来的本地元素。此前,一些克里奥尔知识分子已经开始通过原住民史学家撰写的古文献了解和理解墨西哥的过往历史,英国历史学家戴维·布雷丁(David Brading)称此类研究为“克里奥尔爱国主义”。如,17世纪的新西班牙学者卡洛斯·德西根萨-贡戈拉(Carlos de Sigüenza y Góngora)曾购置过特斯科科贵族伊斯特利尔索奇特尔制作的手抄本文献;耶稣会牧师弗朗西斯科·哈维尔·克拉维赫罗(Francisco Javier Clavijero)在流亡意大利期间出版了著作《墨西哥古代史》(La Historia Antigua de México),在书中他叙述了阿兹特克人从移民墨西哥谷到末代君主夸乌特莫克时代的历史;他的出版举动亦是针对当时传统学界诽谤墨西哥原住民历史的回击。1790年,墨西哥城的考古挖掘人员在城市的主广场发现了两尊石雕作品,即日历石和科瓦特利奎石像,是在特诺奇蒂特兰陷落之后被掩埋入土的。学者安东尼奥·德莱昂-伽马(Antonio de León y Gama)在他1792年的著作《两尊石雕的历史和年代描述》(Descripción histórico y cronológico de las dos piedras)中专门对它们进行了分析。十年后,德国科学家亚历山大·冯·洪堡抵达墨西哥,并在此居留一年,随后发表多部著作介绍墨西哥古文明,正式将古墨西哥学引入传统视野。

在宗教领域,殖民时代晚期的画作《瓜达露佩圣母》描绘了天主教圣母玛利亚悬浮于阿兹特克神话的典型象征——仙人掌之上的画面,据称在1531年,墨西哥地区曾发生圣母向原住民牧师若望·狄也哥显灵的超自然现象。这将欧洲天主教神学和阿兹特克历史联系到了一起。

1821年,新西班牙独立,建立君主制的墨西哥第一帝国,国号“墨西哥”来自首都墨西哥城名称,源于阿兹特克都城特诺奇蒂特兰的全称“墨西哥-特诺奇蒂特兰”(Mexihco Tenochtitlan)。其国旗正中央即展现了阿兹特克神话中雄鹰立于仙人掌之上的经典场景。雄鹰头戴皇冠,象征君主制。1822年,君主制被推翻,雄鹰头上的皇冠被移除,改为口衔长蛇。1864年,法皇拿破仑三世在墨西哥扶植起以马西米连诺一世为皇帝的第二帝国政权,墨国国旗仍保留了鹰与仙人掌的徽章。1867年,帝政再度垮台,国旗复原。此后墨西哥国旗样式多次变更,但主题一直是鹰与仙人掌的传说故事;墨西哥国徽也来源于此,此画面成为墨西哥最为经典的国家象征。

墨西哥总统波费里奥·迪亚斯于1910年和阿兹特克日历石的合影墨西哥独立后,一度出现反对以原住民史为荣的浪潮,称为“西班牙主义”(Hispanismo),参与者多为墨西哥政界的保守人士。而与之对立的支持浪潮,称为“原住民主义”(indigenismo),以自由主义者为主。尽管墨西哥国旗以阿兹特克神话为核心元素,保守派政客一般都对墨西哥现有的原住民及其历史怀有敌意和抵触感。在总统安东尼奥·洛佩斯·德桑塔·安纳的执政时期,原住民主义者并未得到太多话语权。1854年,桑塔·安纳下台后,更为关注原住民史的自由派政治人士及学者变得更为活跃。自由派政治人士崇尚平等的价值观,对原住民人口及其历史并无敌意,他们在法律层面上的平等承诺间接导致了墨西哥首位原住民总统贝尼托·胡亚雷斯上台,他是萨波特克人。在此过程中,墨西哥国立博物馆的管理者、温和派自由主义者何塞·费尔南多·拉米雷斯亦发挥了重要作用,他在保守派和自由派之间兵戎相见时基于阿兹特克手抄本进行了大量的研究。19世纪晚期,墨西哥学界掀起阿兹特克研究浪潮,当时的学者弗朗西斯科·皮蒙特尔(Francisco Pimentel)、安东尼奥·加西亚·库瓦斯(Antonio García Cubas),曼努埃尔·奥罗斯科-贝拉(Manuel Orozco y Berra)、华金·加西亚·伊卡斯瓦塞塔(Joaquín García Icazbalceta)和弗朗西斯科·德尔帕索-特龙科索(Francisco del Paso y Troncoso)等在阿兹特克研究领域有着显著贡献。

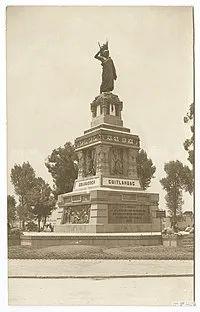

19世纪晚期,阿兹特克文明终于成为墨西哥的国家骄傲之一。这一时期,麦士蒂索总统波费里奥·迪亚斯建立起独裁统治。他在任期间大力建设近代化工程,打开国家门户引入外来投资,此举使得原住民社群的传统经济陷入解体。但在古文明的研究方面,他显得较为仁慈,更是出资支持考古活动及维护古迹,对于学者来说,研究原住民文明成为了富有经济利益的工作。1887年,迪亚斯政权出资在墨西哥城改革大道树立起夸乌特莫克纪念碑。19世纪晚期的万国博览会上,墨西哥主题展馆的最主要焦点便是原住民历史,其中阿兹特克文明占了大部比重。

1910年至1920年的墨西哥革命推翻了迪亚斯政权,在此期间,众多原住民将领参与革命,革命胜利后,“原住民主义”发展成为全国性的政治及文化运动,阿兹特克文明成为墨西哥最为强调的历史符号,其元素无处不在,在同时期的墨西哥壁画运动中,阿兹特克元素大量出现。

然而,亦有一些当代学者不满于墨西哥政府大力宣传阿兹特克文化的举动,如奥克塔维奥·帕斯和奥古斯丁·富恩特斯等,他们在其著作中批评了现代墨西哥国家对于阿兹特克文化符号的滥用,认为此举系出于政治目的。帕斯在其著作中举例称墨西哥城国立人类学博物馆过分强调阿兹特克文明历史,将之作为墨西哥国家历史的高潮而大书特书,他认为此举属于民族主义对古文明的不合理占有。

语言阿兹特克帝国的官方语言纳瓦特尔语至今仍有150万人使用,他们主要分布在墨西哥中部的山区。墨西哥西语中有数百个纳瓦特尔语借词,其中一些词汇传入欧洲西班牙语和其他语言,如中文中的“巧克力”来自英文的chocolate,而此词的根本来源便是纳瓦特尔语的chocolatl。阿兹特克风格的地名在墨西哥相当常见,大部分分布于旧阿兹特克帝国的腹地,由于在西班牙殖民者测绘新西班牙地图时曾有随同的阿兹特克人,其他地区也有不属于纳瓦特尔语区域,但仍然依照阿兹特克地名而建立的城镇。

饮食

阿兹特克饮食对现代墨西哥菜有着深远影响,亦成为后者的重要特色,阿兹特克饮食中的常见主食原料,包括玉米、辣椒、豆类、南瓜、番茄、可可和鳄梨等,都为墨西哥饮食所继承。其中一些主食甚至仍然以其纳瓦特尔语名称闻名,更凸显其阿兹特克渊源。在饮食文化的传播中,纳瓦特尔语的食品名词大量流入西班牙语,如chocolate(巧克力),tomato(番茄),chili(辣椒),avocado(鳄梨),tamale(墨西哥粽),taco(墨西哥夹饼),pupusa(普普沙),chipotle(烟味辣椒),pozole(墨西哥玉米汤),atole(墨西哥玉米粥)等,其中一些词汇继续传入世界其他语言。而因现代墨西哥饮食的广泛传播,阿兹特克的饮食文化也因而达到全球闻名的程度。如今,有关阿兹特克文明的图画以及纳瓦特尔语词汇常被商家用作强调墨西哥饮食的异国风情和正宗性。

流行文化自欧洲人接触到阿兹特克文化以来,便一直着迷于其独特元素,现代西方流行文化中包含许多阿兹特克文化符号。美国历史学家本杰明·基恩(Benjamin Keen)在其著作《西方思想中的阿兹特克印象》(The Aztec Image in Western Thought)中称西方思想家通常基于自身的文化兴趣审视阿兹特克文化。阿兹特克神话中的神祇经常出现于现代流行文化产物之中。羽蛇神克察尔科亚特尔曾出现于众多书籍、电影和电子游戏中。20世纪英国作家大卫·赫伯特·劳伦斯曾将其一篇早期小说作品定名为《克察尔科亚特尔》,不过经出版方阿尔弗雷德·诺普夫说服而改为《羽蛇》。美国DC漫画公司的“DC宇宙”中有一位以阿兹特克文明为设计灵感的英雄,名为阿兹特克(Aztek),他亦成为两部漫画作品的主角;《神奇女侠》漫画中,出现过两次以特斯卡特利波卡为原型的反派角色。电子游戏《暗黑破坏神III》中有一名为“克察尔科亚特尔”的“传奇道具”(legendary item);游戏《Fate/Grand Order》中亦包含有名为克察尔科亚特尔的角色。克察尔科亚特尔的名字还被用来命名翼龙目的其中一属,称为Quetzalcoatlus,中文一般译作风神翼龙属,是一种拥有11米翼展的大型飞行动物。美国作家加里·杰宁斯著有两部广受好评的阿兹特克背景历史小说,分别为《阿兹特克》(Aztec,1980)和《阿兹特克之秋》(Aztec Autumn,1997)。由于小说大受欢迎,在杰宁斯逝世后仍有人创作系列续作。

有多部现代电影以阿兹特克社会为背景:2000年墨西哥故事片《另一次征服》(La Otra Conquista),由萨尔瓦多·卡拉斯科(Salvador Carrasco)执导,以阿兹特克手抄本抄写员的角度,展现了16世纪西班牙征服阿兹特克后的社会变化。1989年的纳瓦特尔语电影《回到阿兹特兰》(Retorno a Aztlán),由胡安·莫拉·卡特莱特(Juan Mora Catlett)执导,讲述了蒙特苏马一世统治时期的历史故事。20世纪70年代墨西哥B级片风潮盛行时,阿兹特克文化成为反复出现的元素,相关角色包括阿兹特克幽灵、巫师,甚至是木乃伊等。