文:豆莱说

编辑:豆莱说

琼·辛顿是一个在美国备受尊崇的顶级核武器专家,曾参与研制人类历史上第一颗原子弹的工作。

辛顿的叛逃之举在美国引起了轩然大波,舆论一片哗然,将她痛斥为背叛国家的卑劣之徒。

人们难以理解,一个在美国生活了几十年、获得了最高学术荣誉的科学家,为何会抛弃优渥的生活条件,选择投奔一个陌生而贫穷的国度?

那么辛顿不顾反对投奔到中国后结局如何呢?

核武专家的良心反思

辛顿就是其中一员,作为顶级核武专家,她参与了第一颗原子弹的研制。

1945年8月,辛顿正在新墨西哥州阿拉莫戈多沙漠基地进行原子弹试爆准备工作,当“胖子”和“小男孩”两枚原子弹在日本广岛和长崎上空爆炸时,整个世界为之震撼。

在看到如此骇人听闻的破坏力后,辛顿的内心开始动摇,她开始质疑自己所从事的研究。这颗原子弹究竟给人类带来毁灭还是和平?

战后的辛顿变得愈加忧心忡忡,开始反对核武器的研发和使用。她直言不讳地发表演讲,呼吁各国停止制造这种恐怖的大规模杀伤性武器。

但美国军方对她的言行感到不满,对其进行种种打压,同时,辛顿也对资本主义世界的虚伪和不公感到失望。

就在辛顿陷入迷惘时,一本书改变了她的人生轨迹——埃德加·斯诺的《红星照耀中国》。

这本书真实记录了中国共产党人的革命斗争历程,她看到了一个截然不同的新中国图景。,辛顿被深深震撼,仿佛看到了曙光,她下定决心,要到中国去一探究竟。

事实上,辛顿对中国并不陌生,早在芝加哥大学求学时,她就与杨振宁结下了深厚的学术友谊。

两人经常就科学问题展开热烈讨论,这段珍贵的友谊,为日后辛顿来华埋下了伏笔。

改名寒春,情系中国大地

到了中国后,辛顿给自己取了个中文名字“寒春”,这个名字意味深长,象征着冬去春来,万物复苏,充满希望,而这正是辛顿内心最真切的写照。

作为世界知名的核物理学家,中国政府曾希望辛顿能为新中国的国防事业贡献力量,但辛顿婉言谢绝,表示自己要远离战争和杀戮,要为和平事业而奋斗。

她发现,新中国在农业科技方面十分落后,很多孩子从未喝过牛奶,辛顿决定,要用自己的科学知识帮助中国发展农业,尤其是奶牛养殖和农业机械化。

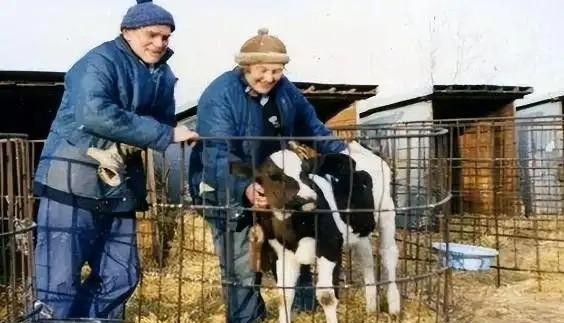

辛顿开始了在中国农村的科学实践,她走遍大江南北,考察气候和土壤条件,引进和培育适合中国国情的奶牛品种。

凭借在芝加哥大学学到的生物学和遗传学知识,辛顿成功培育出产奶量高、适应性强的中国荷斯坦奶牛,极大推动了中国奶业的发展。

除了改良奶牛品种,辛顿还潜心钻研农业机械,她发明了一系列适合中国农村的农机具,如青贮饲料粉碎机、耕犁、播种机等,大大提高了农业生产效率。

同时,辛顿还编写了中国第一本奶牛养殖手册《奶牛饲养》,把先进实用的养殖技术普及到千家万户。

辛顿以其卓越的科研成果和无私奉献精神,赢得了中国人民由衷的爱戴,人们亲切地称她为“牛奶奶奶”。

从这个称呼中,可以感受到辛顿科学报国的动人故事已经融入中国大地,深入人心。

信息来源:新京报2010.7.4——美国科学家中国养牛60年

矢志不渝,坦然面对命运

1953年,美国曾向辛顿发出最后通牒,要求她回国,否则就将被定罪,面对咄咄逼人的无端指控,辛顿没有丝毫犹豫,她甘愿放弃美国国籍,选择与新中国共进退。

1963年10月,当中国第一颗原子弹试爆成功时,美国一些别有用心的舆论再次将矛头指向辛顿,指责她将核机密泄露给中国。

美国更是变本加厉,正式吊销了辛顿的国籍,面对铺天盖地的谣言和谩骂,辛顿坦然面对,用自己在中国从事农业科研的事实,狠狠打脸了那些恶意中伤。

在中美两国关系逐渐缓和后,辛顿也因为其卓越贡献多次获得美国方面的褒奖。

然而,辛顿却委婉地谢绝了回美国定居的邀请,表示自己已把中国当成故乡,要在这里度过余生。

2004年,83岁高龄的辛顿获颁中国首张“绿卡”,成为享誉中外的中国永久居民。

尽管两鬓斑白,辛顿依然矍铄不减当年,依旧活跃在中国畜牧事业的第一线。

在辛顿看来,她这辈子最幸运、最幸福的事,就是能够亲历新中国的成长,见证中国人民生活的改善。

然而,幸福的时光总是短暂的,2010年6月8日,辛顿在北京安详离世,享年89岁。

按照辛顿的遗愿,骨灰最终被安葬在陕北三边牧场——她在中国工作的第一个地方。

寒春虽然离去,但她的精神永存,她以自己的方式诠释了和平的意义,用另一种形式实现了人生的价值。

信息来源:京华时报2010.6.19——美国女核武专家在中国养62年奶牛温家宝发唁电

结语

寒春的一生,所走过的道路虽然曲折坎坷,但每一步都无愧于自己的内心

从备受尊崇的美国核武器专家,到被指责为“叛国贼”的落魄科学家,再到中国农业发展的奉献者和人民的好朋友,辛顿经历了三重身份的转变。

寒春已逝,但她留下的精神财富,将永远滋养着后人,她以科技之光温暖万家灯火,也诠释了什么叫“科学无国界”。