华丽绸布,闪闪发光的皇宫,好像永远不会改朝换代。可是,争权夺利的事儿一直没停过,朝廷里暗流涌动。掌握大权的皇上说一不二,一道命令就能主宰成千上万士兵的性命。

可奇怪的是,怎么就没人敢假冒圣旨呢?在古代戏曲里,我们经常瞧见太监捧着圣旨,对大臣高声念道:“皇上借着老天的名义,下旨说……”。

古代皇上会下旨意,老百姓得照着做。那时候,为了防止坏人假冒圣旨,人们想出了不少防假的办法。这个“奉”字啊,表面上挺普通,其实暗藏防伪的小窍门。

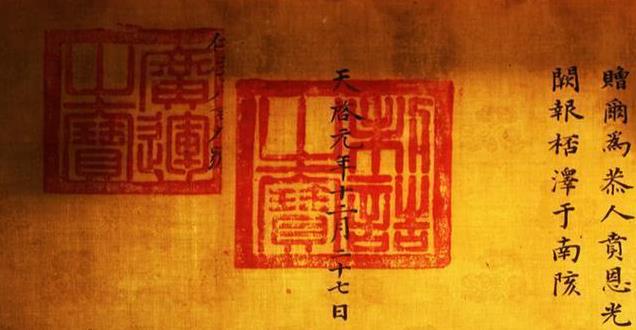

其实,圣旨上的“奉”这个字啊,不是用笔写上去的,而是让那些技术高超的宫廷刺绣师傅,在丝绢上一针一线手工绣出来的。而且,每张圣旨上的“奉”字位置都不一样,得跟圣旨上第一朵云彩对上号,这非得手艺特别高超的针法才行。

这种刺绣方法不教给外人,会这种绣法的宫廷师傅非常少,听说他们都是很小就进宫学习,要学上十多年才能自己独立干活,专门给圣旨绣上特别的“奉”字。这些师傅的家世都得经过好多道审查,得特别忠心可靠才行,就连锦衣卫都会一直盯着他们,生怕这种技术传出去。而且,做圣旨要用的丝绸这些布料特别贵还稀少,普通人根本买不起。就算是当大官的,想通过正规途径买这些布料也不容易,非得有特别许可才行。这些手艺人被管得很严,技术不能泄露出去。他们得一辈子为工坊干活,要是敢逃跑,就会被抓回来,甚至可能会被杀掉。

而且,能真正写圣旨的人其实很少,要么是皇帝自己,要么就是他特别信任的宰相。他们掌权多年,对皇帝忠心耿耿,写的字和风格都特别熟悉,一眼就能认出来,想冒充他们的人根本做不到这个程度。

历史书上写着,能摸到圣旨的人都是经过好多轮审查和盯着的人,他们都得特别忠心,不然就得被处死。就连皇帝下的圣旨,用的笔墨、纸张和卷轴这些也有讲究,不是皇亲国戚都不能用。

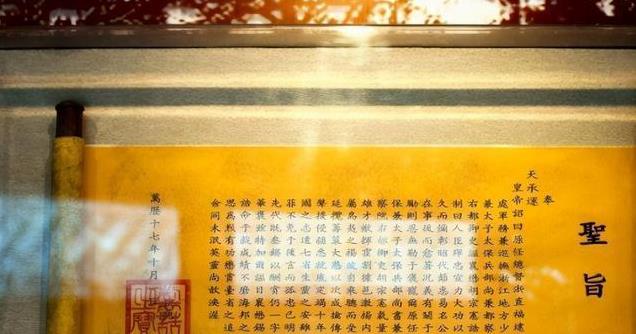

你知道吗,得到这些东西就很难了,更不要说去仿造它们。这些物品都受到严格控制,只能由朝廷定期分配,根本没办法用平常方法拿到。所以说,圣旨做起来特别复杂,还保密得很,上面的防伪标记又多又特别,很少有人能做得出来假的。圣旨的颜色会因官职大小有所不同,高级官员的圣旨大多是金黄色的,上面还绣着祥云、瑞鹤这些好意头的图案,低级官员的圣旨就比较简单了,要么是纯黄色,要么就是白色。

这些漂亮的颜色和图案得用很贵的丝线一针一线绣出来,一般人根本没法碰,只有皇宫里的人才能用。

抽蚕丝得靠缫丝工人,他们得用上专门的机器,还得把手艺练得熟透,这样才能把蚕茧里的丝给扯出来。在这个过程中,把丝线泡水里可以去掉上面的胶,让纸张变得更柔软光滑。而捻丝呢,就是要把丝绵转一转,让丝线绞紧,这样它就更加结实了。除了颜色,圣旨的轴柄也能看出等级,最高档的是用玉做的轴,接下来是犀牛角轴,然后是镶了金的轴和牛角轴。

这些特别的材料普通人很难拿到,做玉轴更是难上加难。得有非常高超的雕刻手艺,才能把又硬又脆的玉石磨成圆柱形的轴,并且还得在轴上刻上漂亮的花纹。犀牛角轴得转着削,削成柱状,还得把犀牛角那特有的花纹给留下来。

说到贴金轴和牛角轴,那就是得先把牛角切好形状,再往上贴上专门做的金箔来装饰。这整个活儿得靠专业的师傅,还得用上挺贵的材料,一般人根本做不来。圣旨特别大,有好几米长,得好几个人一起才能摊开,而且因为它是用上好的丝绸做的,所以特别难仿造。

通常来讲,丝绸布料的尺寸都不太大,很难织出一米以上宽的布匹。可圣旨用的那种顶级丝绸,不仅质地非常好,而且宽得惊人,这对织造技术来说真是个大挑战。光是弄好织机和材料就得费好大劲,更别提还得找熟练的技工来操作呢。

而且,做圣旨这事儿,每一步都有专门的人盯着,一点点问题都逃不过他们的眼睛。要是敢伪造,那可是要受大罪的,说不定还会连累全家人,风险实在太高了。要是被揭穿,做假的人会遭到很大的惩罚,搞不好还会害得全家人都没命。

从做圣旨的过程中咱们也能瞧出来,古代皇上明白皇权是特别神圣不能碰的,所以就用了好多方法来保证圣旨是真的,不让别人拿假的来冒充,这样一来,皇上的权力就稳稳当当的了。可以说,圣旨就像是皇帝权力的代表,它的做法和用处会随着时代的不同而不断变化。秦朝那会儿,皇帝的命令还没个统一格式呢。

秦始皇打败其他六个国家后,就用圣旨来治理国家了。一开始,圣旨的格式比较随意,也没有专门负责写圣旨的部门。不过在秦朝那个时候,皇权特别大,很少有人敢明目张胆地不听皇帝的话。

到了秦二世统治时期,李斯借着编撰《燕史》的幌子,偷偷伪造了皇帝的命令,让赵高去杀掉蒙恬,这事儿算是早期利用圣旨来搞政变的一个例子。

而且写圣旨时,不同的事儿格式也不一样。比如说,要是封官赐爵,那就得用绢纸来写,官职还得用红笔填上;要是设立州县呢,就用白纸黑字;要是确定科举考中的人,那就得用黄纸红笔来写圣旨了。这样苛刻的要求让唐朝的圣旨形式多样又很复杂,想要假冒圣旨简直难上加难,稍微有点不对就会被发现。元世祖那时候的蒙古语圣旨简短又直接,但到了元朝末年,皇帝的称号变得越来越长。每颁发一道圣旨,都得郑重其事地写上皇帝的全名和所有头衔,结果字数就大大增加了。

到了明朝,皇帝用的印章竟然多达24个,要是想伪造圣旨,那就得把这些印章都仿造出来,这可真比登天还难啊。乾隆那时候的圣旨有十几页那么长,里面讲的事儿特别复杂繁琐。

可以说,不管哪个时代,想要假造圣旨都非常不容易,一出错立马就会被发现。而且,历朝历代都建立了一套完整的规矩,严禁假造圣旨。比如说在唐朝,送圣旨的太监得两个人一起,这样做是为了防止他们偷偷改圣旨。

从明清时候起,皇帝们就开始用玉玺了,每位皇帝都有自己独一无二的玉玺,要是没这玉玺盖章,事儿就不算数。

可以看出,中国古代一直在改进圣旨的格式和程序,建立了一套保证它真实可靠的规矩,这样一来,圣旨就很难被假造和乱用了。所以说,在古代,要想造个假圣旨,那简直就是难上加难,几乎是不可能的事儿。