一个朝代由衰落而重新兴盛,史称“中兴”。我国历史上出现过好几个这样的中兴时期,诸如西周时的宣王②中兴,南宋的高宗③中兴,清末的同治④中兴等等。虽说中兴,真正名符其实者为数并不多,“光武中兴”可算

是其中较有成效的一个,古人对这次中兴评价很高,东汉时张纯说“(光武)兴于匹庶,荡涤天下,诛锄暴乱,兴继祖宗”(《后汉书·张曹郑列传》)。南宋诗人陈亮称赞:“自古中兴之盛,无过于光武”(龙川文集》卷5《酌古论一》)。明末思想家王夫之说他“允冠百王”,“三代而下,取天下者,唯光武独焉”(《读通鉴论》)卷六。

光武,指东汉第一个皇帝光武帝刘秀。他出身西汉皇室之后,但传到刘秀时已经破落了。青年代曾参加农业生产,也亲自长途跋涉到外地贩卖过粮食。史书上说他“长于民间”,“兴于匹庶”,都说明他出身不高,年轻时能接触到一些民间疾苦十八岁那年,刘秀随哥哥刘鏔一起参加了反对王莽暴政的斗争。残酷的战争把他锻炼成为一员有胆有识有智谋的战将。在著名的昆阳之战中,刘秀立下了重要功勋,使他在诸家起义军中拥有很高威望。但战争也给他带来许多不幸和磨难:在战乱中他的一个姐姐和一个哥哥死于王莽军之手,另一个哥哥在起义军内部斗争中被害,刘秀自己也备尝艰辛。公元24年,他在河北与王朗争战被追军所追,连夜南逃,到达饶阳县的无蒌亭时,又冷又饿,脸都冻裂了,部下冯异弄来点豆粥,他吃得很舒服,对人说;“昨得公孙豆粥,饥寒俱解。”颠沛流离的战乱生活,使刘秀有机会进一步体会民生的艰难,这对他取得天下后制定和施行一种较为缓和的政策是有影响的。

① 臧嵘(1935—— ),中国现代著名历史学家、教育学家。江苏扬州人。1953年省立扬州中学毕业,1961年北京大学历史系毕业。现为人民教育出版社编审、课程教材研究所研究员。曾任历史编辑室副主任。1993年被评为国家级有突出贡献社会科学专家,领国务院特殊津贴。兼任中国教育学会历史专业委员会学术顾问、中华书局《文史知识》编委。著有《历史教材纵横谈》《编外史谈》《中国历史趣谈》《史海泛舟谈古》等。

②周宣王(?—公元前783年),姬姓,名静,一作靖,镐京(今陕西省西安市)人,周厉王姬胡之子,西周第十一代君主,前828年—前783年在位。

③宋高宗:赵构(1107年6月12日-1187年11月9日),字德基,宋朝第十位皇帝,“靖康之变”后南宋开国皇帝(1127年-1162年在位),宋徽宗赵佶第九子、宋钦宗赵桓之弟,母为显仁皇后韦氏。赵构驾崩于淳熙十四年(1187年),享年八十一岁,庙号高宗,葬于永思陵。赵构将皇位禅让给养子赵昚。

④ 同治皇帝:爱新觉罗·载淳(公元1856-1874年),母为叶赫那拉氏(即慈禧)。公元1861年7月咸丰病死后,同日在灵柩前继位,改年号为“祺祥”。慈禧太后和恭亲王奕炘合谋发动辛酉政变,实行两宫太后“垂帘听政”,改年号为“同治”。

刘秀登上皇帝宝座后,面临的是一副残破到极点的烂摊子。与刘秀同时代的冯衍①有一段话描写当时的状况说:“祸拏ná未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽”,以致“匹夫僮妇,咸怀怨怒”(《后汉书·桓冯列传》)。一句话,各种社会矛盾空前尖锐。

首先是阶级矛盾。由于王莽②对外连年争战,加上刑法苛深,赋税沉重,致使各阶层人民都无法生活下去:农民在饥馑疾疫中大量丧生,被迫在官府劳动的工匠也大批饿死,以致长安城到处是死尸的臭气。(《后汉书·隗嚣公孙述列传》)

其次是统治阶级内部的矛盾。王莽凭权诈取得帝位,这就与西汉旧有勋贵发生矛盾,因此大兴冤狱,仅公元10年底,一次就借故杀掉公卿党、亲,列侯以下数百人(《资治通鉴》卷37《汉纪》)。王莽迫害知识分子尤为残酷,使得士大夫阶层与王莽政权的关系非常紧张,他们采取与王莽政权不合作态度,有的“去官归家”,有的“呕血托病,杜门自绝”,有的“变名姓,抱经书,隐避林薮”(《后汉书·卓鲁魏刘列传》)。这就造成了统治阶级内部的分崩离析。

另外,由于王莽恣意侮辱少数民族,因而矛盾也日益尖锐化,连年争战不已。经济上,币制混乱,物价暴涨,人日流散,田畴荒芜,也是一团糟,据《后汉书·郡国五》:经过王莽一二十年的折腾,“海内人口可得而数,裁十二三”。

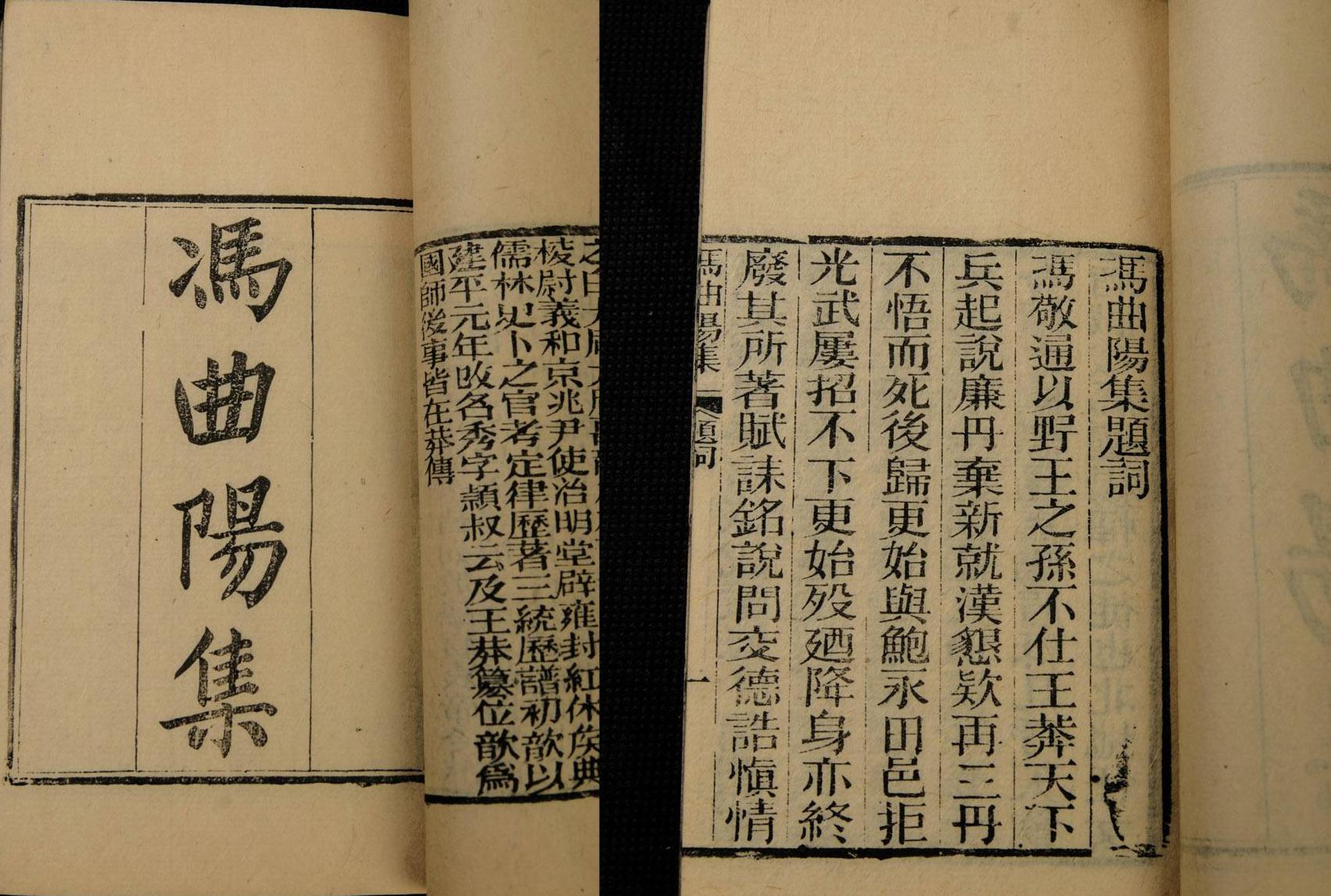

① 冯衍:生卒年不详。东汉初期的辞赋家。字敬通,京兆杜陵(今陕西西安东南)人。自幼有才,博览群书,新末入更始政权,后投刘秀。因为遭人谗毁,怀才不遇,被废于家,闭门自保。一生著述赋、诔、铭、说、策等50篇。著名者为《显志赋》,赋中多用典故,骈偶对仗,用前代名人的遭际,抒发自己失官的感慨和愤懑。

②王莽:(公元前45年-公元23年),字巨君,新朝开国皇帝(公元9年-23年在位),为西汉外戚王氏家族重要成员。汉哀帝去世后,王莽被召回京城,重掌大权。他迎立汉平帝,自己则独揽朝政,被加封为安汉公。公元8年,王莽代汉建新,建元“始建国”,宣布推行新政,史称“王莽改制”。

光武正是在如此的基础上使国家“中兴”的。为了变乱为治,他主要从三个方面着手:

一、对农民采取缓和政策,切实改善劳动者的地位,减轻他们的负担。奴婢问题曾经是西汉末年以来严重的社会问题,王莽统治时代和农民起义的战乱中,也有很多人被掠卖为奴隶。为了解放这部分生产力,光武登极以后,先后下了九道释放奴婢和禁止残害奴婢的诏令。这些诏令使许多原来沦为奴隶的农民提高了人格地位,也激发了他们对生产劳动的兴趣。为了减轻农民负担,光武帝还在建武六年(公元30年)把田租从十取一之税,降低到“三十税一”,和西汉文景之治①时代租率相等。同年,他还精兵简政,下令在备州县减员。光武后期轻易不谈战争,史书说在天下平定后,他“未尝复言军旅”。

光武帝还以身作则,提倡节俭。《后汉书·循吏传》说他:身不穿华丽之服,耳不听妖冶之音,手不持珠玉之玩。他还命令郡县不许贡献“异味”,认为这是“烦扰道上,疲费过所”的劳民伤财的事。他将贡献的名马送去驾鼓车,将价值百金的宝剑赐给骑兵,不盖豪华的宫室,不搞浪费人力财力的狩猎。他还给全国下诏“薄葬”。他死的时候,遗嘱要求象西汉文帝那样,葬礼“务从约省”,“葬皆以瓦器,不以金银铜锡为饰”。这对一个封建帝王来说,是很难得的。在光武的影响下,他的后妃和东汉初期一些大臣,也都很注意俭约。光武朝的首任御

① 文景之治:指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的盛世。汉文帝和汉景帝在位期间,推行了一系列政策来休养生息、发展经济。使得社会经济得到了极大的恢复和发展,百姓生活水平提高,国家积累了大量财富,社会秩序相对稳定,人口也有所增长,出现了多年未有的稳定富裕的景象,为后来汉武帝征伐匈奴奠定了坚实的物质基础。

史中丞宣秉①,政治地位很高,在殿上可以与皇帝并席而坐,但生活上他一点不特殊,“秉性节约,常服布被,蔬食瓦器”。被刘秀任命为大司徒司直的王良②,也是“在位恭俭,妻子不入官舍”。有一个叫鲍恢的下属出差路过其家,正遇到他的妻子穿着布裙拉着柴,从田中归来,使他十分感叹(《后汉书·宣张二王杜郭曼承郑越列传》)。由这些人组织起一个较为廉明的政府,比较起来,对农民是有利的。

调整统治阶级内部的关系。光武对士大夫采取笼络和重用的政策,他礼贤下士,对他们表示非常信任。例如他对王莽时代的逸民太源周党③,东海王良、山阳王成等,接连三次聘请来朝,王良做了东汉的大官,周党虽不肯受禄,光武也不强求,还赐予他帛四十匹。光武的少年时同学严光④,东汉建立后“变名姓,隐身不见”,光武备“安车玄纁”⑤,遣使聘请,也是“三反而后至”,光武和他同卧一床,睡觉时严光把脚压在了光武的腹上,后世传为美谈(《后汉书.逸民列传》)。光武这种尊重与信任知识分子的政策,受到当时士人的欢迎,许多原先宣布与王莽不台作的文人,纷纷来奔,为新政权效劳。

① 宣秉:(?—30年),字巨公,冯翊云阳今陕西淳化西北)人,从小修养高节,显名于三辅。王莽篡汉时,他隐居深山。东汉建立后,被光武帝刘秀征召,先后担任御史中丞、司隶校尉、大司徒司直等职。任职期间,他为官清廉,生活俭朴,所得俸禄常分施给亲族,受到时人敬重。

②王良:字仲子,东海兰陵人(今兰陵、古邵一代),官拜大司徒。年少时专攻《小夏侯尚书》。王莽时代,推说有病不肯出仕,在家教授学生一千多人。光武帝建武三年(27年),征入朝授谏议大夫,建武六年(30年),代替宣秉任大司徒司直。

③周党:东汉时期隐士。字伯况,太原广武人。周党年少时成了孤儿,被族人所养,长大后多次拒绝出仕邀请,专心隐居研读《春秋》,后被光武帝刘秀征召,在朝堂上表明自己愿守志隐居的心意,刘秀最终允准,他便隐居著书而终。

④严光:(前39年—41年),又名遵,字子陵,会稽余姚(今浙江省余姚市)人 ,东汉著名隐士。年少时曾与刘秀一同游学,刘秀即位后,多次延聘严光,拒绝光武所受谏议大夫,归隐富春山(今浙江省桐庐县境内)耕读垂钓。后人把严光垂钓的地方命名为严陵濑。建武十七年(公元41年),严光去世,享年八十岁。

⑤安车玄纁(xūn):“安车”是古代高官告老或征召有重望的人,朝廷赏赐的一种可以坐乘的小车,多用一马,礼尊者则用四马。“玄纁”指黑色与浅红色的布帛,古代帝王用作聘请贤士的礼品。

光武和功臣们关系也很协调。他对他们从不猜疑,把大权交给他们掌握,放心地让他们镇守一方。光武最得力的助手冯异①,建武初年被命令掌重兵专守关中,独当一面。有人告发他在关中专权,收买人心,号为“咸阳王”。光武把这一奏章交给冯异看,对他说:“将军之于国家,义为君臣,恩犹父子,何嫌何疑?”(《后汉书·冯岑贾列传》)光武和将士们将心换心,大将贾复②在真定大战中受了重伤,光武十分痛心,对手下说,假如他真有好歹,我听说他的妻子有孕,如果生女的话,我儿子娶她;如果生男,我把女儿嫁到他家,决不让他妻子受苦。后来贾复伤愈,十分感激光武,作战比以前更为勇敢。光武对从敌方投诚过来的战将,始终以信诚相见。朱鲔(wěi)曾为更始(新莽末朝皇帝刘玄)坚守洛阳,抵挡光武军,而且参加过谋杀刘秀哥哥刘縯的活动,光武派人说降他:“举大事者不忌小怨,鲔今若降,官爵可保。”朱鲔降后,果然被封为扶沟侯,官至少府,富贵终身。光武还经常教育部下要团结,共同为安定天下出力。建武初,大将寇恂③和贾复闹矛盾,长期不在一起共坐,光武给他们做工作,说:“天下未定,两虎安得私斗?”说服他们“并坐极欢”,“共车同出”,终于成为一对好朋友。(《后汉书·邓寇列传》)由于刘秀善于处理君臣关系,所以光武一朝,政局始终比较稳定,形成了以云台二十八将和三百六十五功臣为支柱的稳固的东汉统治集团。

①冯异:(?-公元34年),字公孙,颍川父城(今河南省宝丰县东)人,是东汉开国名将、军事家,云台二十八将之一。建武十年(公元34年)在征讨隗嚣余党时,病卒于军中。为东汉的建立和稳定做出了卓越贡献。

②贾复:(?-55年),字君文,南阳郡冠军县(今河南省邓州市西北)人,是东汉开国名将,云台二十八将之一。儒生出身,后归顺刘秀,拜执金吾,封冠军侯。贾复深知刘秀“不欲功臣拥众京师”,便辞去军职,以列侯就第,研究儒家学问,谥号“刚”。

③寇恂:(?-36年),字子翼,上谷昌平(今北京市昌平区)人,是东汉初年著名的军事家、政治家,云台二十八将之一。文武兼备,有治国安邦之才,且为人谦逊,有“引咎自责”“借寇君”等典故流传。

三、注意整顿吏治,发展生产。刘秀早在战争时期就注意在各地整顿吏治,当更始①派他到河北发展势力时,他在所到郡县,释放被冤囚徒,废除苛政;对于各级官吏,上自郡守下至佐史,一律进行考察,或黜免;或提拔,从不含乎。做皇帝后,他又下令要求轻省刑法,给各地被冤屈的犯人平冤免罪,罢免一批贪官酷吏,改任良吏。 (《后汉书·光武帝纪》)光武任用杜诗②做南阳太守,杜诗性节俭而善于计略,诛暴立威,省爱民役,在当地修治陂池;开垦荒地,使一郡“比室殷足”。当时人把他比做西汉时著名良吏召信臣③,为之语日;“前有召父,后有杜母。”(《后汉书·杜诗传》)光武还鼓励不畏豪强的清官,洛阳令董宣杀了公主家奴,公主告到光武处,光武不仅不为所动,而且以“强项令”的美名敕封董宣。(《太平御览》卷266《续汉书》)光武还注意用移民电垦的办法缓和土地兼并问题,建武二十一年(公元45年)在边郡“建立三营,屯田殖谷”,释放刑徒去充实边地。这些措施对安定人民生活,提高生产积极性,都起了有益的作用。

①更始:新朝末年绿林军拥立的更始帝刘玄的年号,时间跨度为公元23年至25年。这一时期在新朝灭亡、东汉建立之间,是一段重要的历史过渡阶段。

②杜诗:字君公,河内汲县(今属河南卫辉)人,东汉官员及发明家。他任南阳太守时,创造水排(水力鼓风机),以水力传动机械,使皮制的鼓风囊连续开合,将空气送入冶铁炉,铸造农具,用力少而见效多。他还征发民工修治陂池,广开田池,使郡内富庶起来,有“杜母”之称。

③召信臣:西汉时期著名的水利专家、循吏。字翁卿,九江郡寿春(今安徽省寿县)人。

在民族问题上,光武尽量采取“息人”的政策。大将马武①建议用军事手段出击匈奴,光武说:如今国家刚刚安定,百姓尚未苏息,能够又大事远征吗?他认为“苟非其时,不如息人”。因为光武民族政策的正确,东汉初期周边形势比较稳定,南匈奴不战而降,北匈奴要求和亲,西域诸国也纷纷遣子入侍,东北的鲜卑、乌桓也相继朝贡,表示内附。

四、通过光武君臣三十多年的努力,到光武后期以及明,章二代,社会出现了基本安定的局面。《汉书·刑法志》载,在光武和明帝时期,人民免去了“兵革之祸”,而有“乐生之念”。是时,人心安集,社会稳定。人民有较高的生产积极性,因此经济恢复和发展较快。人口逐年增加,到和帝时。人口数已从二千一百万七千八百二十八达到五十二百二十九万六千二百二十九人。光武以后的若千年内,“五谷登衍”,“蚕麦善收”,“吏称其官,民安其业”,出现了“天下安平”的时代,不能不认为是光武帝刘秀的开创之功。

① 马武:东汉开国名将,字子张,南阳郡湖阳县(今河南省唐河县)人。“云台二十八将”之一,刘秀称帝后被封为杨虚侯,性豁达,敢说敢为。