《戴笠死后,他唯一的孙女被留在大陆,后来过得怎么样了?》

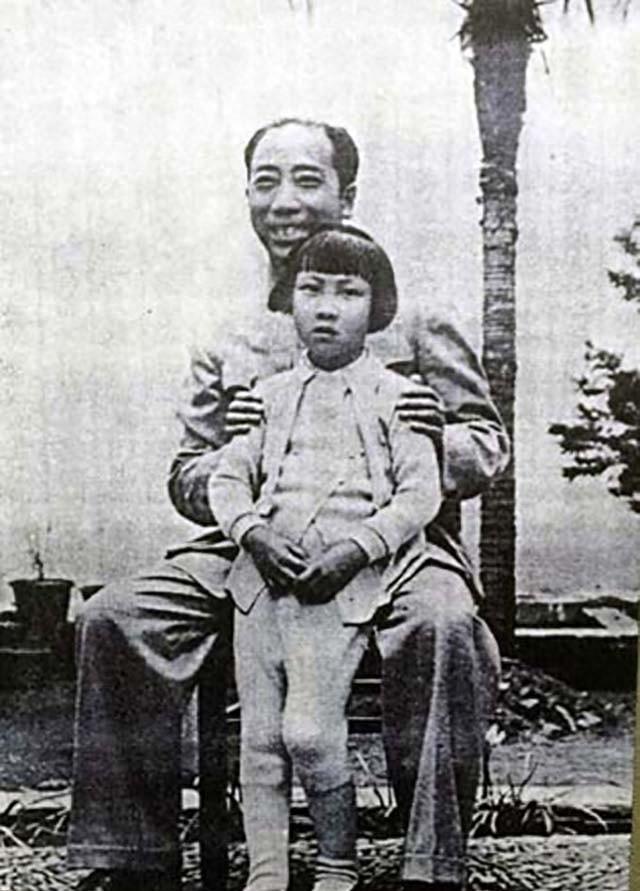

1949年,国民党垮台前夕,一个年仅6岁的小女孩被母亲郑锡英匆匆托付给了戴家的老厨娘汤好珠。这个看起来白白净净的小姑娘,与农村里黝黑粗糙的孩子们格格不入。村里的大人们私下议论纷纷,都说她是特务头子戴笠的亲孙女。可谁又能想到,这位曾经权倾一时的军统局长戴笠的嫡孙,会在解放后的农村里过着面朝黄土背朝天的生活?她的母亲带着其他兄弟姐妹逃往台湾后,这个被遗落在大陆的小女孩,究竟经历了怎样跌宕起伏的人生?

一、特务头子戴笠的最后时刻

1946年3月的南京,阴云密布。这天清晨,戴笠坐在青岛的办公室里,正在翻看一份来自上海的密报。他的秘书李述之走进房间,恭敬地说道:"局长,今天的天气不太好,飞行员建议推迟起飞。"

戴笠放下手中的文件,走到窗前。窗外的天空乌云翻滚,远处隐约传来雷声。但他还是决定按原计划返回南京,因为蒋介石下午在南京有一场重要会议等着他参加。

当时的戴笠已经不是十年前那个只管特务工作的军统局长了。1946年初,他被任命为国民党空军副司令,开始涉足军事指挥工作。这个新职务让他必须经常往返于全国各地。

那天上午十点,戴笠登上了这架由美国援助的C-47运输机。这是一架改装过的军用运输机,平时专门供国民党高层使用。除了戴笠外,机上还有他的几名随行人员和三名机组人员。

飞机刚起飞不久,天气就急转直下。浓重的雾气笼罩着整个长江下游地区,能见度极低。飞行员先后尝试在南京、上海降落都未能成功。油料消耗过半时,戴笠决定在徐州机场紧急降落。

但命运弄人,当飞机降至南京西郊上空时,突然遭遇了剧烈颠簸。驾驶舱内警报声响起,飞机开始不受控制地下坠。几分钟后,这架载有国民党特务头子的飞机,重重地撞向了南京西郊的岱山。

消息传到重庆,立刻在国民党高层引起轩然大波。蒋介石闻讯后,当即派出特别调查组赶赴现场。但由于天气恶劣,加上现场地形复杂,搜救工作进行得异常艰难。

三天后,搜救队在岱山一处山坳中发现了飞机残骸,机上八人全部遇难。戴笠的遗体被运回南京,蒋介石亲自为他举行了隆重的追悼会。

戴笠的突然离世,给国民党统治集团造成了难以弥补的损失。此时的国共力量对比正在发生微妙变化,中国共产党在全国的影响力与日俱增。失去了得力干将的蒋介石,在后来的较量中逐渐落入下风。

对戴家而言,这更是一场灭顶之灾。戴笠的长子戴善武虽然继承了父亲在军统系统的部分职务,但他既没有父亲的能力,也缺乏父亲在国民党内的威望。随着时局变化,戴家的处境日益艰难。

1948年底,国民党的统治已是大厦将倾。戴善武带着家人辗转至浙江江山,准备在合适的时机逃往台湾。然而事与愿违,他在福建被捕,最终在1951年初伏法。至此,这个曾叱咤风云的特务家族,在大陆的势力彻底瓦解。

在这场巨变中,戴笠年仅6岁的孙女戴眉曼,即将开启一段完全不同的人生旅程。这个白净的小姑娘,将和她那显赫的家世渐行渐远...

二、一场天各一方的生离死别

1949年深秋的一个清晨,浙江江山县的街道上飘着淅淅沥沥的小雨。郑锡英站在一间老宅的门前,手里紧紧攥着几张船票。她的四个孩子中,三个儿子已经在船上等候,只剩下最小的女儿戴眉曼还在身边。

这座老宅是戴家在江山的临时居所。自从戴善武被捕后,郑锡英就带着孩子们躲在这里。但随着解放军的步伐越来越近,她不得不做出一个艰难的抉择。

当天早上,郑锡英将戴家的老厨娘汤好珠叫到了厢房。汤好珠已经在戴家工作了二十多年,从戴眉曼出生那天起就负责照顾这个小姑娘。在江山的这段日子里,每天都是汤好珠变着法子给戴眉曼做各种可口的饭菜。

"好珠姐,我想把眉曼托付给你。"郑锡英的声音很轻,"带着四个孩子逃难,我实在是照顾不过来。"

汤好珠没有立即回答。她看了看站在院子里的戴眉曼,这个穿着蓝布棉袄的小女孩正在喂院子里的鸽子。她的样子和其他富家小姐一样娇气,但在江山的这段日子里,她已经学会了自己叠被子、整理衣服。

"我老家在保安乡,那里很安静,适合眉曼长大。"汤好珠终于开口,"我会把她当成亲生女儿一样对待。"

郑锡英取出一个布包,里面装着一些金银首饰和现金,这是她能留给女儿的全部财产。但汤好珠摆摆手说:"这些东西还是您留着用吧,带着眉曼回乡下种地,不需要这些。"

临别前,郑锡英将戴眉曼叫到跟前,替她整理了一下衣领。这个年仅六岁的小姑娘似乎并不完全明白发生了什么,只是乖巧地站在那里。

"以后要听汤阿姨的话。"这是郑锡英对女儿说的最后一句话。

当天下午,汤好珠就带着戴眉曼离开了江山。为了避人耳目,她们没有选择大路,而是沿着山间小道往保安乡走去。一路上,汤好珠把戴眉曼背在背上,生怕这个从小娇生惯养的孩子走不动路。

到了保安乡,汤好珠给戴眉曼改名叫廖秋美。这个新名字朴实无华,很容易让人忽略她的真实身份。她们住进了村子东头的一间草房,房前有一小块菜地,房后是一片竹林。

刚到村里的那段日子并不好过。村民们很快发现这个小女孩和其他农家孩子不一样。她的皮肤白皙,说话也带着城里人的腔调。有人开始打听这对"母女"的来历,但汤好珠总是说这是自己远房亲戚家的孩子。

为了让戴眉曼尽快适应农村生活,汤好珠手把手教她做农活。从最简单的浇菜、喂鸡开始,慢慢地又教她插秧、收割。白天在地里干活,晚上就在油灯下教她认字。这个聪明的小姑娘学什么都很快,没几个月就能独自完成大部分家务。

就这样,戴眉曼在保安乡扎下了根。而她的母亲郑锡英则带着三个儿子,经过千辛万苦,最终在毛人凤的帮助下抵达了台湾。从此,这对母女天各一方,再也没有相见...

三、从小姐到农家女的蜕变

1950年的春天来得格外早,保安乡的田野上已经泛起了新绿。清晨,戴眉曼跟在汤好珠身后,提着一个竹篮走在田埂上。她的手上已经长出了几个小水泡,这是最近跟着汤好珠学插秧留下的印记。

"眉曼,你看那边的禾苗长得多整齐。"汤好珠指着不远处一片新插的秧苗说,"等你把技术学会了,也能插得这么好。"

从小在城里长大的戴眉曼,第一次接触农活时显得十分笨拙。插秧时常常插得歪歪扭扭,锄地时总是把禾苗一起铲掉。村里的孩子们经常在远处指指点点,笑她连最基本的农活都不会做。

但戴眉曼并没有因此退缩。每天天还没亮,她就跟着汤好珠下地干活。太阳落山后,她又主动帮忙喂猪、打扫猪圈。渐渐地,她的手上长出了茧子,皮肤也被太阳晒得黝黑。

那年夏天,村里遇到了一场特大旱灾。田里的禾苗都蔫巴巴的,眼看就要枯死。村民们组织起来,用水桶到三里外的河边挑水救灾。戴眉曼虽然年纪小,但也坚持要参加。她用小竹筒装水,来回奔波了整整一天。

这一幕被村里的老支书看在眼里。他对其他村民说:"这孩子虽然是城里来的,但比咱们村里的孩子还要能吃苦。"从那以后,村民们看戴眉曼的眼光开始改变。

1952年,保安乡开始推行农业合作化运动。十岁的戴眉曼已经能够独立完成大部分农活。她跟着汤好珠加入了村里的互助组,负责收割、脱粒等工作。在一次劳动竞赛中,她甚至赢得了"女童劳动模范"的称号。

村里的妇女们都说:"这孩子干活麻利,做事有条理,一点也不像城里人家的孩子。"有人还专门来向汤好珠取经,问她是怎么把城里的小姐教育得这么懂事。

随着时间推移,戴眉曼不仅学会了农活,还掌握了很多农村的生活技能。她会织草鞋、编竹篮,还学会了做一些简单的农家菜。每到农闲时节,她就帮汤好珠纺线织布。她织的布虽然比不上老手艺人,但也整齐匀称。

1953年秋天,保安乡迎来了丰收。戴眉曼和汤好珠分到了不少粮食,她们把多余的粮食存了起来,还在屋后开垦了一小块地种菜。日子虽然清苦,但也渐渐有了起色。

这时的戴眉曼,已经完全融入了农村生活。她不再是那个娇生惯养的戴家小姐,而是一个能干的农家姑娘。每天早上,她都会把院子打扫得干干净净,然后去地里干活。晚上回来后,还要帮汤好珠准备第二天的农具。

在这个过程中,村民们对她的态度也发生了根本性的改变。起初那些对她身份的议论和猜测,渐渐被对她勤劳能干的赞誉所取代。就连那些曾经取笑她的孩子,也开始主动和她一起玩耍...

四、知书达理的成长岁月

1954年春天,保安乡新办了一所小学。当时村里的许多人家还不愿意送孩子上学,认为读书耽误干活。但汤好珠却坚持要送戴眉曼去上学,她每天都要比别的孩子早起一个时辰,把家里的活计都做完才去学校。

学校是由一座旧祠堂改建的,只有两间教室。戴眉曼是班上年纪最大的学生,却因为从没有正式上过学,只能从一年级读起。她的同桌是村长家的小女儿,每次看到戴眉曼写字时握笔的姿势,都会忍不住偷笑。

但很快,戴眉曼就用她的表现让所有人都闭上了嘴。她不仅认字速度快,算术也学得比谁都好。班主任老张常说:"廖秋美这孩子,就是块读书的料。"

课余时间,戴眉曼还主动承担了教室的清洁工作。每天放学后,她都要把教室的地板擦得锃亮,墙角的蜘蛛网也不放过。久而久之,连学校里的其他班级都开始效仿她的做法。

1955年夏天,学校组织了一次识字竞赛。戴眉曼不仅认出了课本上所有的字,还能写出许多课本以外的生僻字。这让从县城来的考官都惊讶不已,连连称赞她"天资聪颖"。

学校的墙报上经常能看到戴眉曼写的文章。她写的不是什么华丽的文字,而是农村生活中的点点滴滴:春天的插秧、夏天的除草、秋天的收获,都被她用质朴的笔触记录下来。

1956年,保安乡开始推广新式农具。戴眉曼不仅自己学习使用,还把使用方法写成通俗易懂的文字,贴在生产队的公告栏上。村里的老人们不识字,她就一遍遍地给他们讲解示范。

到了1957年,戴眉曼已经小学毕业了。但她没有选择继续升学,而是留在村里参加农业生产。不过她并没有放弃学习,每天晚上都要抽时间看书,村里的广播员生病时,她还代替播送新闻。

这一年,保安乡开始推广新品种水稻。戴眉曼主动请缨,成为了技术推广员之一。她不仅自己认真学习种植技术,还把自家的一块地作为试验田。经过一个季节的精心管理,她的试验田获得了全乡最高产量。

除了农活和学习,戴眉曼还学会了很多实用的手艺。她向村里的老裁缝学做衣服,不到半年就能独立裁剪。她还跟隔壁村的老木匠学修理农具,渐渐地成了村里的"万能帮手"。

1958年,乡里办起了农业技术培训班,戴眉曼被推选为学员代表。在培训班上,她不仅认真记笔记,还把学到的知识整理成小册子,发给其他社员学习。培训结束后,她被评为"农业技术积极分子"。

日子一天天过去,戴眉曼在农村的生活越来越充实。白天,她和其他社员一起劳动;晚上,她就在煤油灯下看书写字。渐渐地,她成了村里年轻人学习的榜样...

五、平凡生活中的幸福所在

1959年的一个春日,保安乡迎来了一位特殊的客人。谢培流是上饶市汽车保养厂的技术工人,经人介绍来到村里相亲。他第一眼就看到了正在田间劳作的戴眉曼,她正带领妇女小组试验新的插秧方法。

谢培流原本对这门亲事没有太大期望,但看到戴眉曼指导其他社员时的沉稳气度,立刻对这个朴实的姑娘产生了好感。他主动走上前去,询问了一些关于农业生产的问题。

当天晚上,戴眉曼主动向谢培流坦白了自己的身世。她说:"我的爷爷是戴笠,父亲是戴善武。"谢培流听完后,只是平静地说:"我看的是你这个人,不是你的家世。"

这句话打动了戴眉曼。此后,两人开始了频繁的来往。每逢星期天,谢培流都会骑着自行车从县城来到保安乡,帮着戴眉曼和汤好珠干农活。他不仅为生产队修理农具,还帮着改良了几台老旧的水车。

1960年春节过后,谢培流向戴眉曼提出了结婚的请求。这个消息很快传遍了整个村子。有人提醒谢培流要慎重考虑,毕竟戴笠的名声实在太大。但谢培流却说:"她是在咱们村里长大的好姑娘,跟那些过去的事情没有关系。"

同年10月,戴眉曼和谢培流举办了婚礼。婚礼很简单,但整个保安乡的人都来道贺。村支书特意在婚礼上说:"廖秋美同志这些年在我们村的表现,大家都看在眼里。她是咱们自己的好闺女。"

婚后,戴眉曼搬到了上饶市,但她常常回保安乡看望汤好珠。每次回来,她都会给村里带来一些日用品,还经常帮着村里解决技术问题。1962年,她和谢培流的第一个孩子出生了,是个男孩。两年后,他们又生了一个女儿。

谢培流在工厂里踏实肯干,很快成了厂里的技术骨干。1965年,他被评为市级劳动模范。戴眉曼则在社区里开办了扫盲班,教邻居们认字读书。夫妻俩的日子过得平淡而充实。

1970年代初,上饶市开始筹建拖拉机修理厂。谢培流被调去担任技术组长,戴眉曼则在家照顾孩子,同时经营着一个小菜园。每到收获季节,她都会把多余的蔬菜送给邻居。

日子就这样一天天过去。戴眉曼的大儿子考上了技校,小女儿也在当地中学读书。她和谢培流的生活虽然普通,但充满了温暖与幸福。那个曾经显赫一时的特务头子家族,在她的记忆里已经变得很远很远...